○療育給付等に関する規則

平成13年3月30日

規則第46号

療育給付等に関する規則を次のように定める。

療育給付等に関する規則

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する医療に係る療育の給付(以下「給付」という。)及び同条第4項に規定する指定療育機関に関し必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平20規則71・一部改正)

(療育給付の申請)

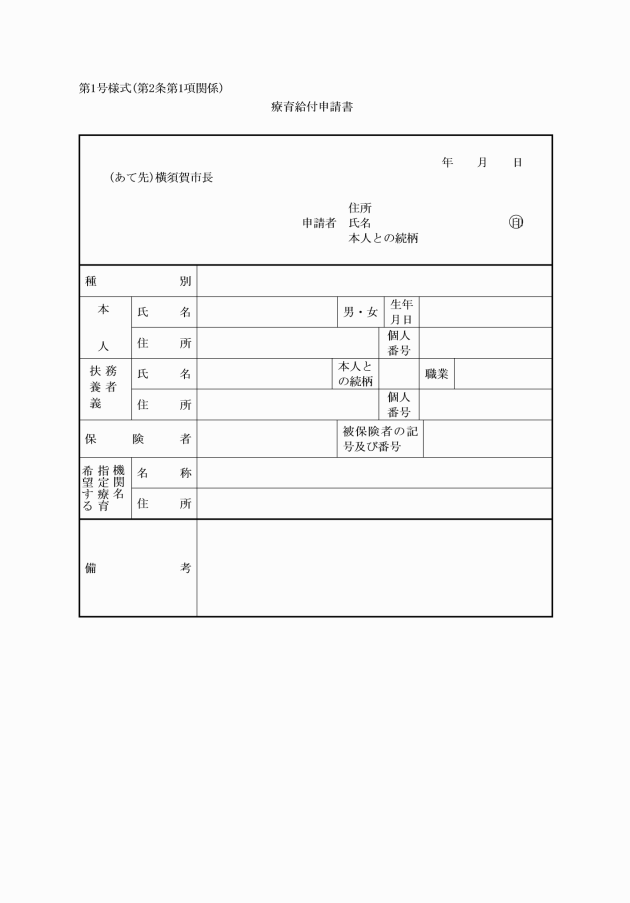

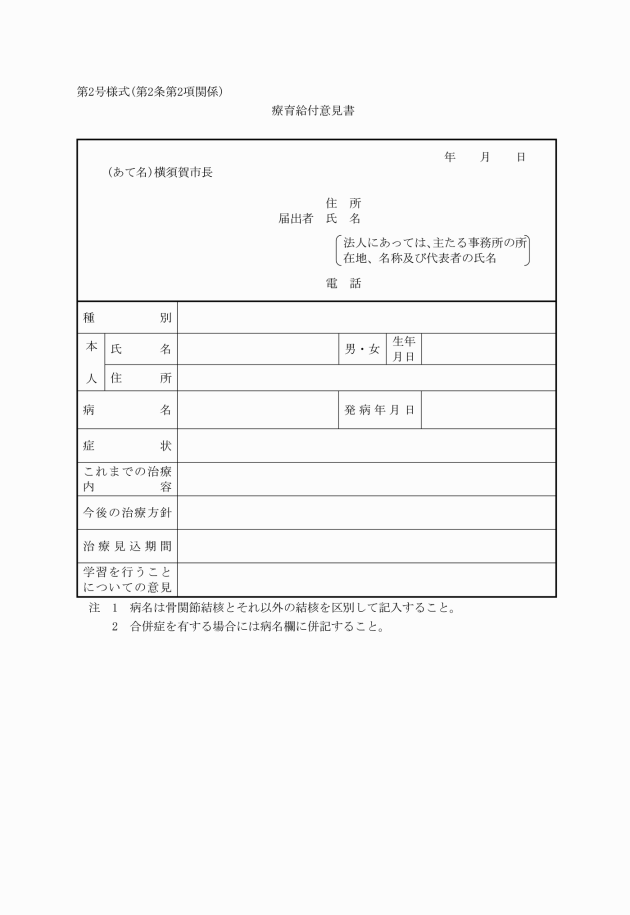

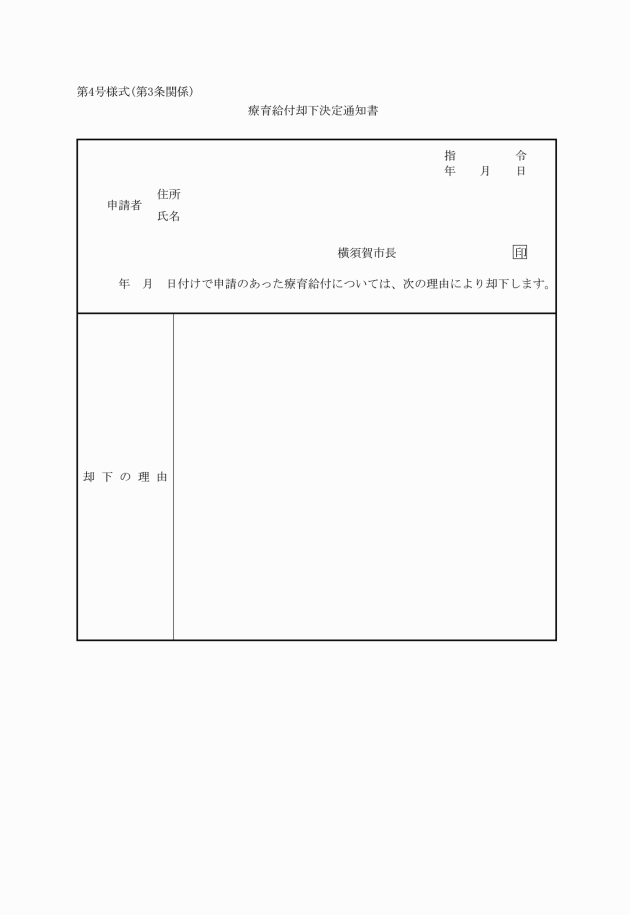

第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(第1号様式)によらなければならない。

3 市長は、療育の給付を決定したときは、省令第10条第2項に規定する療育券(以下「療育券」という。)を交付し、併せて療育券に記載された指定療育機関にその旨を通知するものとする。

(療育の給付)

第4条 療育券の交付を受けた者は、当該療育券に記載されている指定療育機関において、当該児童(以下「本人」という。)に療育の給付を受けさせるものとする。

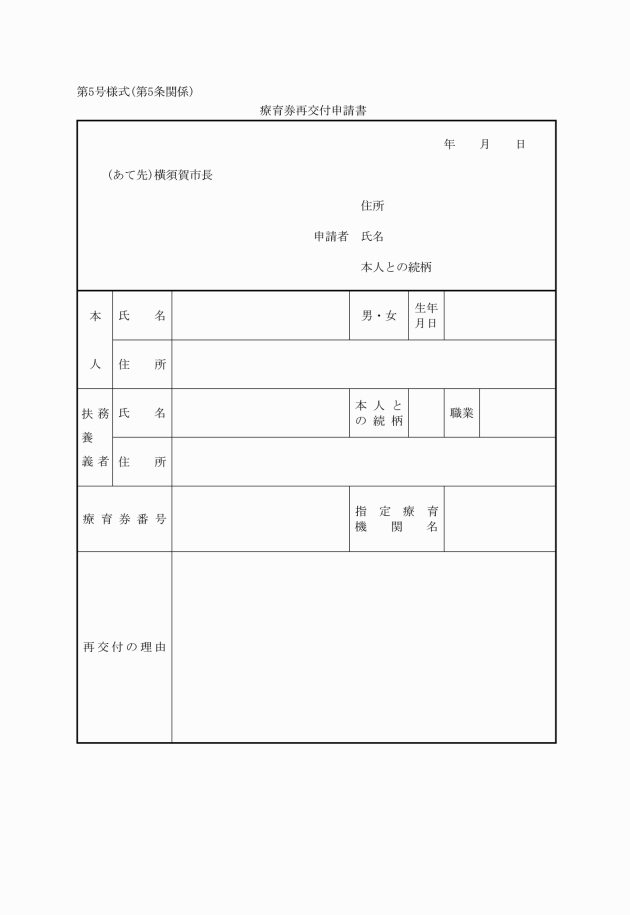

(療育券の再交付)

第5条 療育券の交付を受けた者は、当該療育券を亡失又は著しくき損したときは、療育券再交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の申請書には、亡失した場合を除き、当該療育券を添付しなければならない。

(療育券の返還)

第6条 療育の給付を受けている者が死亡し、又は給付を受けることを中止したときは、申請者は、速やかに療育券を市長に返還しなければならない。

(療育給付継続等の申請)

第7条 療育券の有効期限内に所定の医療が完了しない場合又は療育券に記載された指定療育機関の変更の必要が生じた場合は、申請者は、あらかじめ市長に療育給付申請書及び療育給付意見書を提出して承認を受けなければならない。

(徴収額)

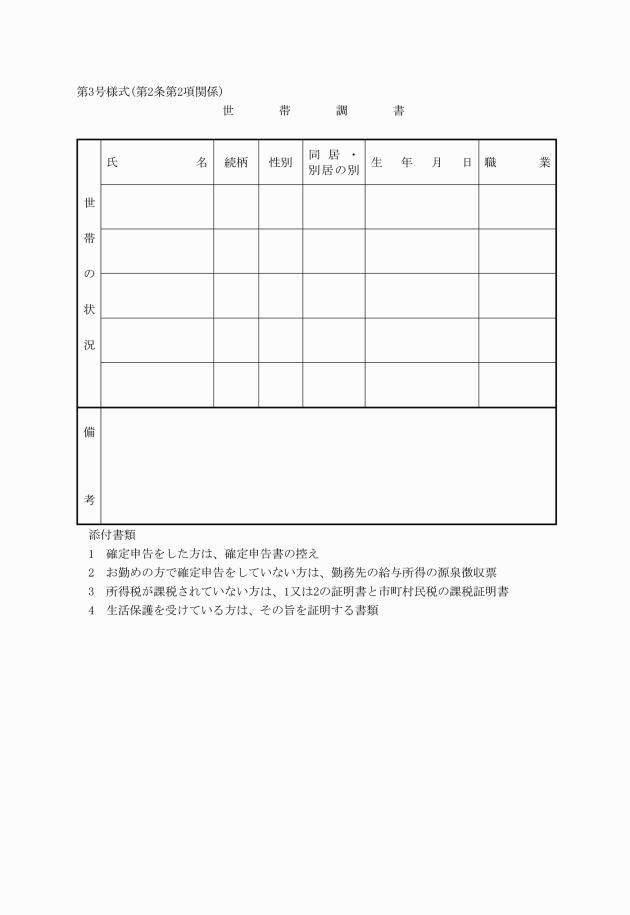

第8条 法第56条第2項の規定により療育の給付を行った者の費用は、別表に定める徴収基準月額(以下「基準月額」という。)により本人又はその扶養義務者から徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、その月の療育の給付を受けた日数が1月未満の場合の徴収額は、基準月額又は加算基準月額に当該月の療育の給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。この場合において、費用額において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 前3項の規定による徴収額が法第50条第5号の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を徴収額とする。

(徴収額の変更)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する徴収額を変更することができる。

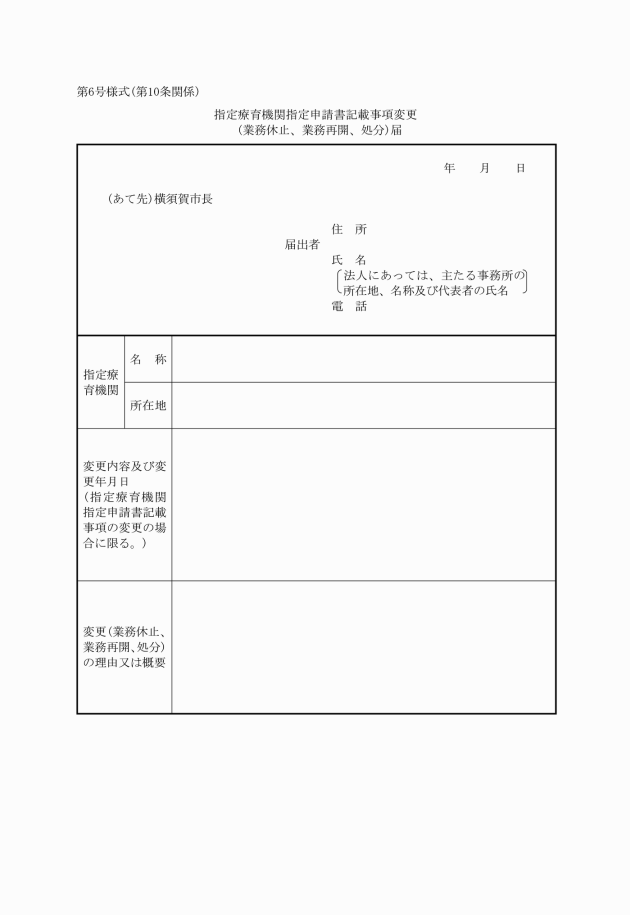

(指定療育機関指定申請書記載事項変更届)

第10条 省令第15条の規定による届出は、指定療育機関指定申請書記載事項変更(業務休止、業務再開、処分)届(第6号様式)によらなければならない。

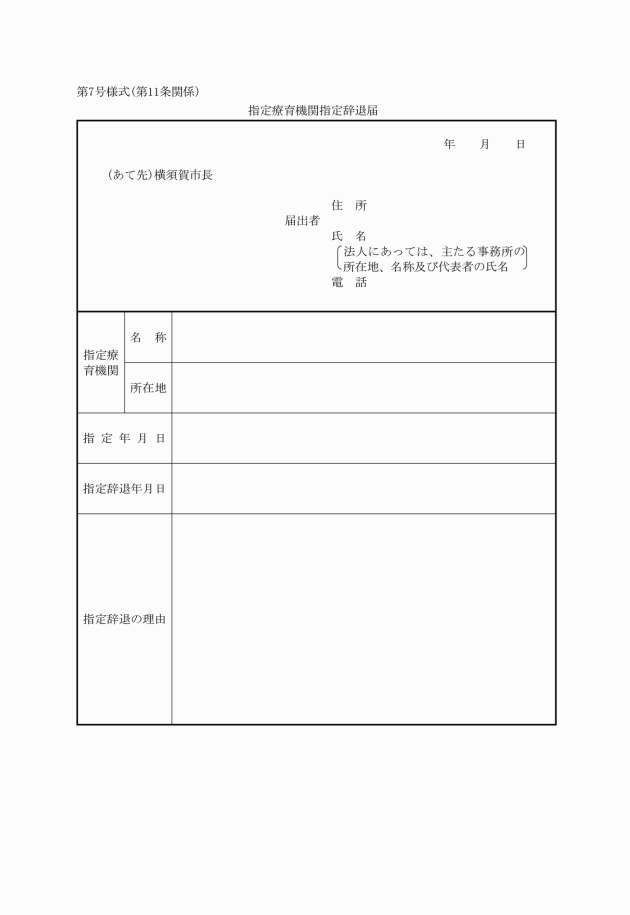

(指定療育機関指定辞退届)

第11条 省令第16条の規定による申出は、指定療育機関指定辞退届(第7号様式)によらなければならない。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成20年8月11日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

附則(平成26年9月25日規則第59号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第68号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月25日規則第76号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第8条関係)

(令6規則38・全改)

徴収基準額表

世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | ||

階層区分 | 定義 | |||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |

B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,200 | 220 | |

C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500 | 450 | |

D1 | A階層、B階層、C階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 5,800 | 580 |

D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 6,900 | 690 | |

D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 7,600 | 760 | |

D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 8,500 | 850 | |

D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 9,400 | 940 | |

D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 11,000 | 1,100 | |

D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 12,500 | 1,250 | |

D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 16,200 | 1,620 | |

D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 18,700 | 1,870 | |

D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 23,100 | 2,310 | |

D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 27,500 | 2,750 | |

D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 35,700 | 3,570 | |

D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 44,000 | 4,400 | |

D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 52,300 | 5,230 | |

D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 80,700 | 8,070 | |

D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 85,000 | 8,500 | |

D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 102,900 | 10,290 | |

D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 122,500 | 12,250 | |

D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 143,800 | 14,380 | |

D20 | 1,041,001円以上 | 措置に要する費用全額 | 左の基準額の10パーセントの額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |

備考

1 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市民税の課税の有無等により行うものとする。

2 当該児童に扶養義務者がいないときは、徴収額の決定は行わないものとする。ただし、当該児童に市民税が課せられている場合は、当該児童につき、扶養義務者に準じて徴収額を決定するものとする。

3 均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。

4 全額とは、当該児童の措置に要した費用から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額をいう。

5 当該年度の市民税課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの間は、前年度の市民税による。

(平27規則68・令6規則76・一部改正)