○適正な土地利用の調整に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第71号

適正な土地利用の調整に関する条例施行規則を次のように定める。

適正な土地利用の調整に関する条例施行規則

目次

(令7規則57・一部改正)

第1章 対象行為等(第1条―第3条)

第2章 土地利用行為に係る基準(第4条―第31条)

第3章 地区土地利用協定の締結手続等(第32条―第34条)

第4章 土地利用行為に係る手続(第35条―第45条)

第5章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 対象行為等

(埋立行為に該当する工作物)

第1条 適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する規則で定める工作物は、土地(公有水面の水底を含む。)に定着する工作物であって、その一部が水流又は水面の上にあるものとする。

(令7規則57・一部改正)

(適用除外となる土地利用行為)

第2条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第1号(路外駐車場にあっては、国又は地方公共団体が設置するものに限る。)、第3号から第3号の3まで、第5号、第6号、第7号、第7号の2、第8号、第10号の2から第15号まで、第18号から第20号まで、第31号、第33号及び第34号に掲げる事業に係る土地利用行為

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地(以下「農地等」という。)の造成事業として行う開発事業(条例第2条第1号に規定する開発事業をいう。以下同じ。)(農地等において行うものに限る。)

(3) 農地等の造成事業として行う開発事業で、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行うもの

(4) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊の業務の用に直接供する施設に係る土地利用行為

(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地利用行為

(6) 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定するものをいう。)の建設の用に供する目的で行う開発事業で、土地の造成を伴わないもの

(7) 市街化調整区域内における次に掲げる土地利用行為

ア 農業用用排水施設、農業用道路、その他農業若しくは漁業の用に供する施設に関する事業又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の保全のために必要な事業若しくは同法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る開発事業

イ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設に係る開発事業及び埋立行為

ウ 現に農地等又は公園若しくは緑地の用に供している土地利用から森林又は原野の用に供する土地利用に変更する開発事業

(令6規則49・一部改正)

(適用除外となる公社、公団等)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(3) 神奈川県住宅供給公社

(4) 神奈川県道路公社

(5) 神奈川県土地開発公社

(6) 横須賀市土地開発公社

第2章 土地利用行為に係る基準

(土地利用行為の区域の地面の最も低い位置)

第4条 条例第7条第1項に規定する当該土地利用行為の区域の地面の最も低い位置(以下「地面の最も低い位置」という。)とは、当該土地利用行為の区域の境界線上の2個の境界点(折れ点上にあるものに限る。)を両端とする境界線(以下「区域境界線」という。)のうち、当該土地利用行為の区域の境界線上において最も低い地点を含むものとする。この場合において、最も低い地点が2本の区域境界線が共有する折れ点上にあるときは、当該区域境界線上においてそれぞれ最も高い地点を比較して低い方の地点を含む区域境界線を地面の最も低い位置とする。

2 前項の規定により地面の最も低い位置となる区域境界線(以下「原区域境界線」という。)と隣り合う区域境界線がなす角のうち、当該土地利用行為の区域側(以下「内側」という。)にあるもの(以下「内角」という。)が120度を超え240度未満である場合は、当該隣り合う区域境界線を当該地面の最も低い位置に含めるものとする。この場合において、2つの内角がともに120度を超え240度未満であるときは、当該隣り合う区域境界線上においてそれぞれ最も高い地点を比較して低い方の地点を含む区域境界線を当該地面の最も低い位置に含めるものとする。

3 前項の規定により土地利用行為の区域の地面の最も低い位置に含めるものとなる区域境界線と隣り合う区域境界線(原区域境界線を除く。)又はその延長線と原区域境界線又はその延長線がなす角のうち、当該隣り合う区域境界線(その延長線を含む。)の内側かつ原区域境界線(その延長線を含む。)の内側にあるものが120度を超える場合(当該区域境界線と原区域境界線が平行である場合を含む。)において、当該区域境界線上において最も高い地点が原区域境界線上において最も高い地点より低いときは、当該区域境界線を当該地面の最も低い位置に含めるものとし、以後も同様とする。

(平18規則72・追加、平27規則46・旧第4条の2繰上)

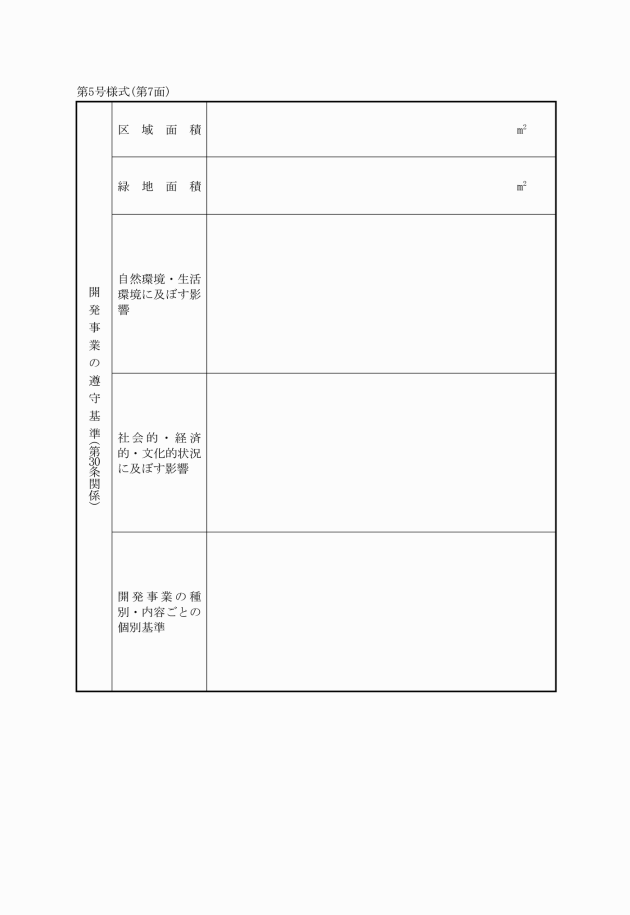

(緑地の定義)

第4条の2 条例第7条第2項に規定する緑地は、高木、中木、低木、芝又は地被植物で覆われた10平方メートル以上の一団の土地とする。

(平27規則46・追加)

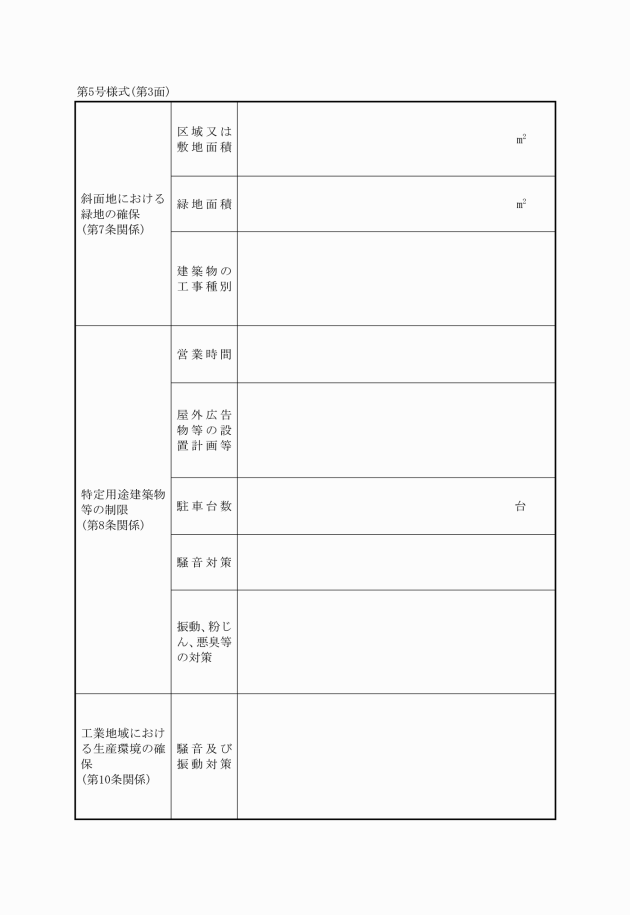

(斜面地における緑地面積の算定方法)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき確保する緑地の面積の算定は、次に掲げる方法により行うものとする。

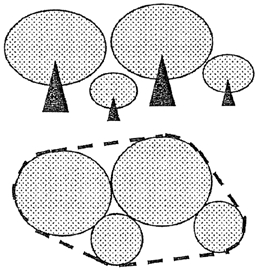

(1) 現存する緑地の面積の算定方法

ア 独立している樹木の場合は、その樹冠投影部分の面積とする。

イ 複数の樹木が接している場合又は一団の樹林地を形成している場合は、外側にある各樹木の樹冠の投影部分を直線で結んだ線及び当該投影部分の外周によって囲まれた土地(形状は別図のとおり)の面積とする。

(2) 植栽による緑地の算定方法

区分 | 植栽時の樹高 | 算定面積 |

高木 | 3メートル以上 | 10平方メートル |

中木 | 1.5メートル以上3メートル未満 | 5平方メートル |

低木 | 0.3メートル以上1.5メートル未満 | 0.25平方メートル |

イ 樹冠を接して植栽する場合は、前号イの規定による面積とする。

(3) 芝及び地被植物の算定方法

芝又は地被植物で地面を覆い、又はすでに覆われている場合は、その面積の2割までを緑地に換算することができるものとする。ただし、土地の形状、地質等により樹木等で緑地を形成することが困難な場合は、その面積の5割までを緑地に換算することができる。

(斜面地における建築物の取扱い)

第5条の2 見かけ上2以上の別棟で構成されている建築物(それぞれの棟間が地表面下の廊下、階段等により接続している建築物)で、それぞれの棟間の水平距離が4メートル以上あるものは、条例第7条第3項の規定の適用については、それぞれの棟を別の建築物として取り扱うものとする。

(平18規則72・追加)

(特定用途建築物等に係る緩衝緑地等の基準)

第6条 条例第8条第1号に規定する規則で定める基準は、土地利用行為を行う土地の外周部分のうち、緑地又は自然林に面する部分以外の部分(車路等の通行の用に供する部分を除く。)に、次のいずれかの措置を講ずるものとする。

(1) 樹高1.8メートル以上かつ幅0.8メートル以上の常緑樹の生垣の設置

2 前項の規定にかかわらず、周囲の状況により緑地を確保することが困難な場合は、高さ1.8メートル以上の塀に代えることができる。

(令2規則46・一部改正)

(特定用途建築物等で制限する広告物)

第7条 条例第8条第2号アに規定する規則で定めるものは、表示面に蛍光色を使用した屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)で表示面積(広告塔にあっては、最大断面積をいう。)が5平方メートルを超えるものとする。

(工業地域内における緩衝緑地等の基準)

第8条 条例第10条第2号の規定による緩衝緑地等の設置にあっては、第6条の規定を準用する。この場合において、第6条第1項各号列記以外の部分中「緑地又は自然林に面する部分以外の部分(車路等の通行の用に供する部分を除く。)」とあるのは「工場等の敷地に接する部分」と読み替えるものとする。

(工業地域内である旨の表示板)

第9条 条例第10条第3号に規定する表示板は、縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上の大きさのものとする。

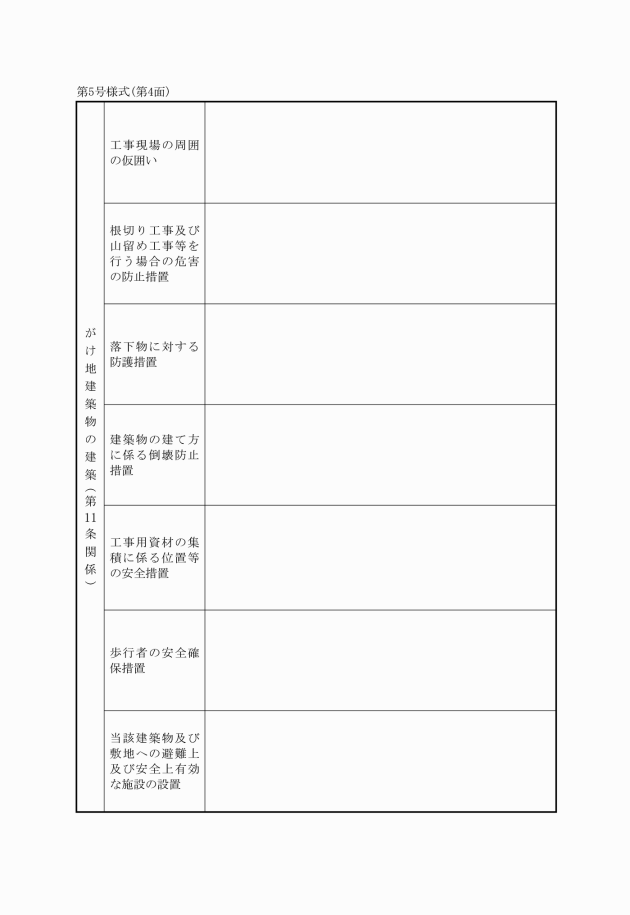

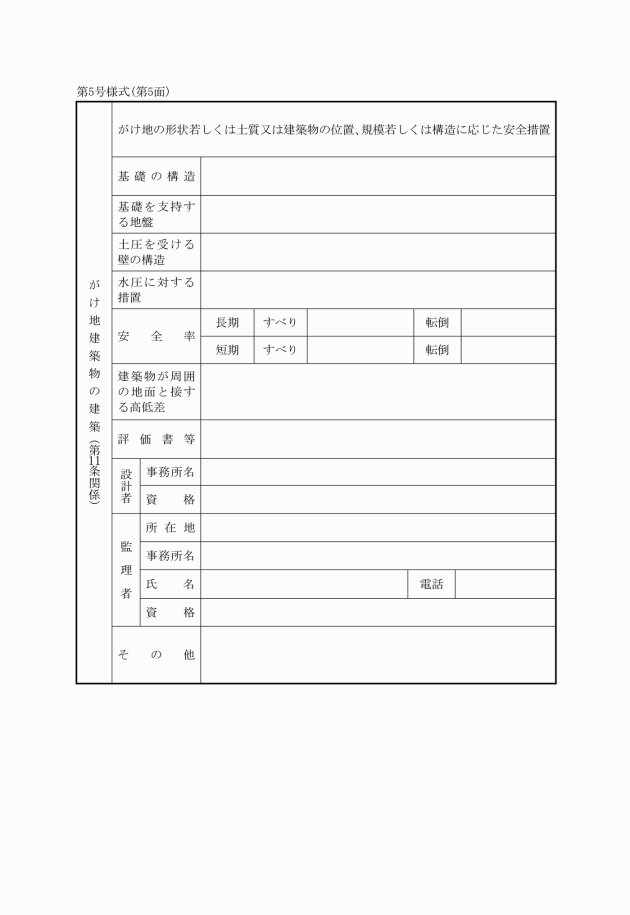

(がけ地建築物の建築に係る措置)

第10条 土地利用行為者は、条例第11条第1項に規定するがけ地建築物の建築に係る措置を講ずるため、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)に当該がけ地建築物の設計及び工事監理を行わせるものとする。

2 前項に規定するがけ地建築物の設計及び工事監理の具体的内容は、市長が別に定める。

(がけ地建築物の地盤調査)

第11条 条例第11条第2項に規定する規則で定める地盤調査は、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件(平成13年国土交通省告示第1113号)による地盤調査の方法とする。

2 がけ地建築物の建築に係る根切り工事において、2メートルを超える掘削をする場合は、条例第11条第2項の規定により行う地盤調査に基づき作成する報告書に、当該工事に係る安全を確保するための滑りその他地盤の崩落に関する考察を記載しなければならない。

(平27規則46・一部改正)

(道路の整備の基準)

第12条 条例第14条第2号に規定する規則で定める基準は、都市計画法第29条第1項に規定する許可に係る道路の整備に関する審査基準のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路は、行き止まりとしないこと。ただし、市長が通行上及び避難上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 道路は、階段状としないこと。ただし、市長が通行上及び避難上支障がないと認める場合で、その構造が別に定める基準に適合しているときは、この限りでない。

(3) 道路の屈曲部は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 幹線道路の屈曲部は、原則として曲線形とすること。

イ 曲線とすべき車道中心線の最小曲線半径は、当該道路幅員に応じ次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、地形の状況その他市長が特別の理由があると認める場合は、別に定める基準まで縮小することができる。

道路幅員 | 最小曲線半径 |

7メートル未満 | 30メートル |

7メートル以上11メートル未満 | 60メートル |

11メートル以上 | 100メートル |

ウ 曲線とすべき車道には、当該曲線半径が極めて大きい場合を除き、車道幅員等を勘案し、2パーセントから6パーセントまでの片勾配を付すること。ただし、地形の状況その他市長が特別の理由があると認める場合は、片勾配を付さないことができる(この場合における最小曲線半径は、別に定める。)。

エ 幹線道路における視距は、当該道路幅員に応じ次の表に掲げる数値以上とすること。

道路幅員 | 視距 |

7メートル未満 | 20メートル |

7メートル以上11メートル未満 | 30メートル |

11メートル以上 | 40メートル |

オ 幹線道路と区画道路又は区画道路相互の交差は、直角又はこれに近い角度で交差させるものとし、交差によって生じる街角は、別に定める基準により剪除すること。

カ 歩道を有する道路の街角に係る歩道及び車道境界線は、円曲線とすること。

(4) 道路の縦断勾配は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形等により市長が特別の理由があると認める場合は、曲線部で半径が30メートル未満の区間を除き、道路幅員に応じ、別に定める範囲内で勾配値を上げることができる。

イ 車道の縦断勾配が変化する箇所には、車道幅員に応じた縦断曲線を設けること。

ウ 道路の取付部の緩和区間及び縦断曲線は、当該道路幅員に応じ次の表に掲げる数値以上とすること。

道路幅員 | 緩和区間 | 縦断曲線 |

7メートル未満 | 6メートル | 20メートル |

7メートル以上14メートル未満 | 15メートル | 25メートル |

14メートル以上 | 35メートル | 35メートル |

(5) 歩道は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 歩道は街渠をもって車道部と分離するものとし、車道に対する高さは15センチメートルを標準とすること。

イ 歩道の幅員は、歩道内に防護柵を設ける場合は、歩道の幅に0.5メートル以上の数値を加えたものとすること。

(6) 舗装は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 車道の舗装構成については、原則として当該道路幅員に応じ次の表に掲げる数値以上とすること。

道路幅員 | 表層厚+基層厚 | 上層路盤厚 | 下層路盤厚 | |

加熱アスファルト混合物 | レキ青安定処理 | 粒度調整砕石 | クラッシャラン | |

7メートル未満 | 5センチメートル | ― | 15センチメートル | 20センチメートル |

7メートル以上14メートル未満 | 5センチメートル | 10センチメートル | 10センチメートル | 30センチメートル |

14メートル以上 | 10センチメートル | ― | 25センチメートル | 30センチメートル |

イ 歩道の舗装構成については、次の表の種別に応じそれぞれ定める数値以上とすること。

種別 | 表層厚+基層厚 | 路盤厚 | |

加熱アスファルト混合物 | クラッシャラン | ||

一般部 | 3センチメートル | 10センチメートル | |

切下げ部 | 4トン車以下の場合 | 5センチメートル | 20センチメートル |

4トン車を超える場合 | 10センチメートル | 30センチメートル | |

ウ 軟弱な路床上の舗装は、路床置換を行い、路床の支持力を高める処置を講ずること。

エ 縦断勾配が9パーセント以上となる区間については、ギャップアスファルト混合物を使用すること。

(7) 交通安全施設は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 道路面との段差が1メートル以上の下法(自然法、人工法、擁壁等)を生ずる区間その他線形、勾配等により必要と認められる区間には防護柵を設置すること。

イ 道路交通安全上必要と認められる地点には、道路照明灯、道路反射鏡、点字ブロック等を設置すること。

(8) 占用物件の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

ア 電柱を設置する場合は、道路の有効幅員外の用地に設置すること。なお、電柱を設置した土地を寄付する場合にあっては、当該用地は道路に含むものとする。

イ 幹線道路の幅員が12メートル以上の場合にあっては、電線類の地中化を検討すること。

(平27規則46・令7規則57・一部改正)

(防災行政無線拡声受信装置の整備の基準)

第13条 条例第15条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災行政無線拡声受信装置(以下「受信装置」という。)の設置場所は、高圧送電線の線下及び鉄塔敷地以外の場所で、市長が指定する位置とする。

(2) 受信装置の数は、土地利用行為の区域の面積が5ヘクタールまでは、1とし、それ以上10ヘクタール増すごとに1を加えるものとする。ただし、市長は、開発区域の形状、規模及び情報伝達状況により、加える受信装置の数を変更し、又は受信装置の設置を免除することができる。

(3) 受信装置の構造等については、市長が別に定める。

(平22規則42・平27規則46・一部改正)

(消火活動用空地等の基準)

第14条 条例第16条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消火活動用空地は、5パーセント以下の勾配の平坦地で、はしご車の進入経路から直進で進入できること。

(2) 消火活動用空地は、幅6メートル以上、長さ15メートル以上とし、消火活動用空地である旨を表示し、及び駐車禁止とすること。

(3) 消火活動用空地の地盤は、はしご車の総重量及び最大ジャッキ荷重に耐えられる構造とすること。

(4) 敷地内の進入経路は、次に掲げるとおりとすること。

ア 勾配は、12パーセント以下とし、はしご車の総重量に耐えられる構造とすること。

イ 幅員は、6メートル以上とすること。ただし、進入路の屈曲又は交差部分に有効な隅切りを設けた場合は、この限りでない。

ウ はしご車が容易に通行できる公道に接続すること。

(5) 消火活動用空地及び進入経路の周囲には、はしご車の運行、操作等の障害となる門、塀、電柱等の障害要因が存在しないこと。

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 進入経路となるバルコニーは、0.6メートル以上の有効幅員を確保すること。

(2) 進入経路として避難器具を設置する場合は、固定式の金属製避難はしごとし、取付部の開口部の大きさは、当該開口部を壁面の部分に設ける場合にあっては、高さ0.8メートル以上、幅0.5メートル以上とし、床面に設ける場合にあっては、縦0.6メートル以上、横0.8メートル以上又は縦及び横それぞれ0.7メートル以上とし、上階及び下階で操作することができるものとすること。

(市街化調整区域内に建設できる建築物系の開発事業)

第15条 条例第30条第1号エに規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第29条第1項第2号及び第3号に規定する開発行為に係る施設

(2) 都市計画法第34条各号に規定する開発行為に係る施設

(3) 都市計画法第34条の2第1項に規定する開発行為に係る施設

(平19規則83・一部改正)

(発生土処分場等)

第16条 条例第30条第2号エに規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 岩石等の採取場の復元

2 条例第30条第2号エに規定する規則で定める場所は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場、資材置場等の設置に伴う場合で実質的に発生土処分場と同様と認められるもの

(2) 農地等以外の土地において農地等として使用することを目的に造成するもの

(市街化調整区域内に設置できる非建築物系の開発事業)

第17条 条例第30条第2号カに規定する規則で定める施設は、駐車場、資材置場、太陽光発電設備及びその附属設備、風力発電設備及びその附属設備、送電施設その他これらに類する施設とする。

(平25規則1・一部改正)

(市街化調整区域内における開発事業の規模及び面積の例外)

第18条 条例第30条第5号ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 研究施設、研究開発型施設又は研修施設と教育施設(幼稚園を除く。)又は文化施設との複合施設を建設する場合。ただし、この場合においても、当該複合施設の用に供する開発事業の区域全体の面積は5ヘクタール以上とする。

(2) 国又は地方公共団体がスポーツ・レクリエーション施設を設置する場合

(平27規則46・一部改正)

(建築物であるスポーツ施設の例外)

第19条 条例第30条第5号の表に規定する規則で定めるものは、打ち放しのゴルフ練習場とする。

(平27規則46・一部改正)

(開発事業の施設整備等の基準)

第20条 条例第30条第6号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 土砂の崩壊、流出等の防止、避難路等の確保その他安全上及び防災上必要な措置を講じていること。

(2) 雨水の流出、溢水等により周辺地域に支障が生じないために必要な調整池、排水施設等の整備その他適正な排水計画を立てていること。

(3) 建築物等の施設の高さ、形状、色彩等について、周辺地域の環境、景観等との調和に配慮していること。

(4) 地形の改変は、必要最小限にとどめるとともに、造成に伴う土砂等を極力開発事業の区域内で処理するよう計画していること。やむを得ず相当量の発生土を区域外に搬出する必要がある場合は、その処分先の確保の見込みがあること。

(5) 道路、水路、公園等の必要施設を確保していること。

(6) 進入路を確保していること。

(7) 施設の運営に必要な駐車場を確保していること。

(平27規則46・一部改正)

(緑地確保の例外)

第22条 条例第30条第7号ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる施設の開発事業で、開発事業の区域の面積が1ヘクタール以上の場合とする。

(1) 学校(大学を除く。)の施設

(2) 図書館

(3) 博物館

(4) 社会福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 医療施設

(7) 第15条に掲げる施設

2 前項に規定する施設の開発事業の区域における緑地の割合は、25パーセント以上とする。

(開発事業の配慮事項)

第23条 条例第30条第8号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第30条第8号アに規定する自然環境及び生活環境に及ぼす影響に関する事項

ア 集団的な樹林地、連続性のある斜面緑地、良好な水辺地、貴重な生物種の生存が確認されている地域等の、多様な生態系や良好な自然環境の存する場所は、極力開発事業の区域に含まないよう配慮するとともに、これらを含む場合にあっては、開発事業の区域内で極力保全すること。

イ 地形の改変及び施設の配置に当たっては、周囲の自然環境に配慮するとともに、緑地の復元及び整備に際しては、ビオトープ(小動物を中心とする生物が生存できる環境条件を再現した場所をいう。以下同じ。)の手法等積極的に環境創造に配慮した計画であること。

ウ 水循環への配慮、資源の再利用及びクリーンエネルギーの活用を検討していること。

エ 大気汚染、水質汚濁(地下水汚染を含む。)、土壌汚染、騒音振動等により、地域の生活環境に著しい影響を及ぼさないために必要な措置を講じていること。

(2) 条例第30条第8号イに規定する社会的、経済的及び文化的状況に及ぼす影響に関する事項

ア 教育施設又は文化施設に近接する場所においては、それらに支障を来さないこと。

イ 交通又は公共施設の整備に支障を来さないこと。

ウ 農林漁業に支障を来さないこと。

エ 住民の利用に供し得る施設については、地域開放等により地域に親しまれる施設運営に配慮している計画であること。

(令2規則46・一部改正)

(開発事業の個別基準)

第24条 条例第30条第9号に規定する開発事業の種別及び内容ごとに規則で定める個別基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第30条第1号アに規定する研究施設、研究開発型施設又は研修施設(これらに付随してその機能を確保し、又は増強するために設置される管理施設、福利厚生施設、社員寮等を含む。)の建設は、次の基準によること。

ア 当該施設を建設しようとする者の事業内容、事業規模、社員数等に照らして、当該施設が必要であり、かつ有効な利用が見込まれること。

イ 研究開発型施設にあっては、研究開発機能に直接関連する必要最小限の製造、加工又は処理機能を有するものであること。

(2) 条例第30条第1号イに規定する教育施設又は文化施設(これらに付随してその機能を確保するために設置される管理施設、福利厚生施設、学生寮、職員寮等を含む。)の建設は、次の基準によること。

ア 生徒、学生、教職員の通学、通勤等による地域の交通事情に支障を生じさせないよう、通学路、駐車場の確保等の必要な措置を講じていること。

イ 周辺の市街化又は無秩序な土地利用を招くことのないよう、学生寮、福利厚生施設等の必要な施設を開発事業の区域内に適正に配置していること。

ウ 大学にあっては、その設置及び運営が施設、講座の開放等により、地域文化の向上等に寄与するものであること。

(3) 条例第30条第1号ウに規定する社会福祉施設、介護老人保健施設又は医療施設の建設は、次の基準によること。

ア 当該施設の整備に関する本市の計画に適合していること。

イ 社会福祉施設又は介護老人保健施設にあっては、機能訓練室、食堂等の必要な施設について、他の施設と共用することなく独自の施設を備えていること。

ウ 介護老人保健施設にあっては、在宅型の中間的な施設としても機能するよう、デイケア(社会復帰に必要な生活指導、作業指導等の診療をいう。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する短期入所事業等に必要な施設を備えていること。

(4) 条例第30条第2号アに規定するスポーツ・レクリエーション施設の設置は、次の基準によること。ただし、国又は地方公共団体が設置する場合は、この限りでない(エを除く。)。

ア 管理棟、クラブハウス、駐車場等の付帯施設は、必要最小限のものであり、宿泊施設を有しないこと。

イ アに規定する付帯施設のうち、建築物である付帯施設の建築面積の総計は、開発事業の区域の面積の2パーセント以内であること。

ウ イの建築物である付帯施設の延べ面積の総計は、開発事業の区域の面積の4パーセント以内であること。

エ ゴルフ練習場のうちミニゴルフ場(ゴルフ場に類する施設で小規模なコースを有するものをいう。)にあっては、9ホールの範囲内で、コースの総延長をホールの数で除して得た数値が90メートル以内であり、かつ、一のホールの距離が120メートル以内であること。

オ スポーツ・レクリエーション施設の計画地内に建築物であるスポーツ施設(以下「屋内スポーツ施設」という。)を設置しようとする場合は、次に掲げる要件に適合するものであること。

(ア) 屋内スポーツ施設の建築面積の総計は、開発事業の区域の面積の3パーセント以内であること。

(イ) 屋内スポーツ施設の延べ面積の総計は、開発事業の区域の面積の6パーセント以内であること。

(ウ) 屋内スポーツ施設の種類は、屋外施設であるスポーツ・レクリエーション施設の主たる施設と同じ種類のものであること。

(5) 条例第30条第2号イに規定する墓地等の設置は、次の基準によること。

ア 墳墓の合計面積が開発事業の区域の面積の30パーセント未満であること。

イ 墳墓が周辺の道路等から直接見えないよう、開発事業の区域の外縁部を樹林帯等で覆うこと。

ウ 墓地の諸施設は、周囲に及ぼす影響を考慮し、風致及び景観に留意して計画していること。

エ 管理棟、駐車場その他の付帯施設は、必要最小限のものであること。

(6) 条例第30条第2号ウに規定する岩石等採取場の設置は、次の基準によること。

ア 当該開発事業の目的に供した後、確実に原状の土地利用目的に復元し、又は緑化等により自然環境の復元を図る計画であること。ただし、次の基準のすべてに該当する場合は、当該事業の目的に供した後、その他の土地利用の目的に供すること(以下「跡地利用」という。)を妨げない。

(ア) 跡地利用の計画が、条例第2章に規定する土地利用調整基準に適合するものであること。

(イ) 跡地利用の計画が、本市における土地利用等に関する計画に位置づけられ、かつ、地域振興等に著しく寄与すると認められる開発事業又は公共性若しくは公益性の高い開発事業又は発生土処分場等の建設を目的とする開発事業であること。

イ 開発事業の区域には、風致地区(都市計画法第8条に規定する風致地区をいう。)を含まないこと。

ウ 管理棟その他の付帯施設は、必要最小限のものであること。

エ 当該施設の設置場所の選定に当たっては、可能な限り人家等に近接する場所を避けるものとし、近接する場所に設置する場合には生活環境に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じていること。

オ 当該開発事業に伴う車両の通行は、農道を使用しないものであること。ただし、農道の管理者の了解が得られる場合は、この限りでない。

カ 岩石等の搬出路の新設に当たっては、車両の通行による自然環境や生活環境への影響に配慮して位置を選定するとともに、必要な措置を講じていること。

(7) 条例第30条第2号エに規定する発生土処分場等の設置は、次の基準によること。

ア 当該開発事業(駐車場、資材置場等の設置に伴う場合を除く。)の目的に供した後、確実に原状の土地利用目的に復元し、又は緑化等により自然環境の復元を図る計画であること。ただし、次の基準のすべてに該当する場合は、跡地利用を妨げない。

(ア) 跡地利用の計画が、条例第2章に規定する土地利用調整基準に適合するものであること。

(イ) 跡地利用の計画が、本市における土地利用等に関する計画に位置づけられ、かつ、地域振興等に著しく寄与すると認められる開発事業又は公共性若しくは公益性の高い開発事業であること。

イ 管理棟その他の付帯施設は、必要最小限のものであること。

ウ 当該施設の設置場所の選定に当たっては、可能な限り人家等に近接する場所を避けるものとし、近接する場所に設置する場合には生活環境に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じていること。

エ 当該開発事業に伴う車両の通行は、農道を使用しないものであること。ただし、農道の管理者の了解が得られる場合は、この限りでない。

オ 土砂等の搬入路の新設に当たっては、車両の通行による自然環境や生活環境への影響に配慮して位置を選定するとともに、必要な措置を講じていること。

カ 発生土の発生元の見込みがあること。

キ 搬入する土砂の確認を行うため、現場責任者を配置する計画があること。

ク 搬入する発生土は、汚染された土壌を含まないこと。

ケ 搬入する発生土は、市内で発生する発生土を優先的に受け入れるよう努めること。

(8) 条例第30条第2号オに規定する廃棄物処理施設の設置は、次の基準によること。

ア 当該開発事業(廃棄物最終処分場の設置に限る。)の目的に供した後、確実に原状の土地利用目的に復元し、又は緑化等により自然環境の復元を図る計画であること。ただし、次の基準のすべてに該当する場合は、跡地利用を妨げない。

(ア) 跡地利用の計画が、条例第2章に規定する土地利用調整基準に適合するものであること。

(イ) 跡地利用の計画が、本市における土地利用等に関する計画に位置づけられ、かつ、地域振興等に著しく寄与すると認められる開発事業又は公共性若しくは公益性の高い開発事業であること。

イ 管理棟、駐車場その他の付帯施設は、必要最小限のものであること。

ウ 当該施設の設置場所の選定に当たっては、可能な限り人家等に近接する場所を避けるものとし、近接する場所に設置する場合には、生活環境に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じていること。

エ 当該開発事業に伴う車両の通行は、農道を使用しないものであること。ただし、農道の管理者の了解が得られる場合は、この限りでない。

オ 廃棄物の搬入路の新設に当たっては、車両の通行による自然環境や生活環境への影響に配慮して、位置を選定するとともに、必要な措置を講じていること。

カ 廃棄物最終処分場にあっては、市内で発生する廃棄物を優先的に受け入れるよう努めること。

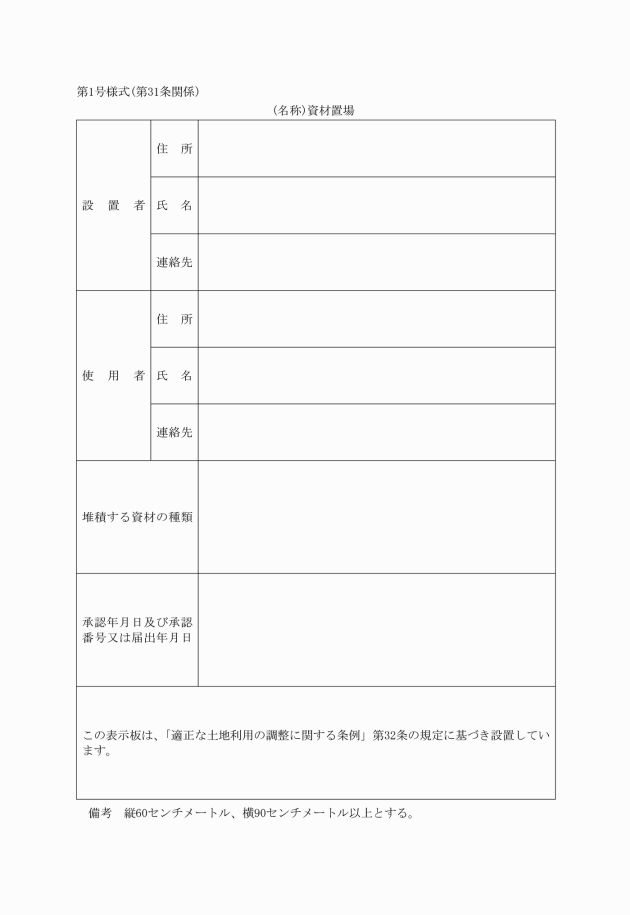

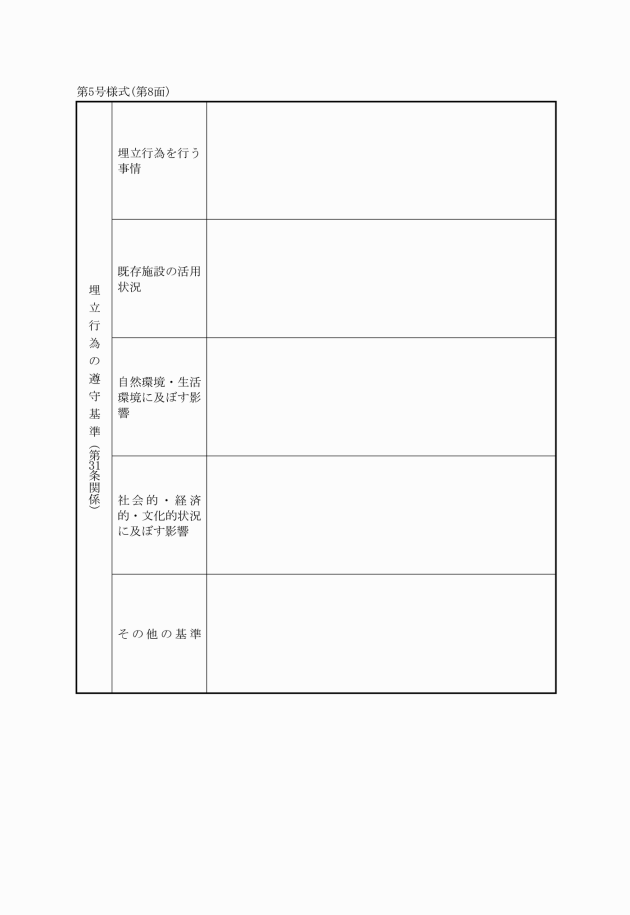

(埋立行為の規模及び面積)

第25条 条例第31条第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立行為の目的を実現する上で真に必要な施設であること。

(2) 既存施設の改良、高度利用等により目的の達成に向け検討を行っていること。

(埋立行為の区域内の施設整備)

第26条 条例第31条第4号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立行為の区域内に可能な限り緑地を確保していること。ただし、緑地を確保するために必要以上に埋立面積を拡大しないこと。

(2) 車路、駐車場等の必要な施設を確保していること。

(3) 地域住民又は外来者が海岸を利用し、又は水に親しめるよう配慮した施設整備を行うものであること。

(埋立行為の配慮事項)

第27条 条例第31条第5号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第31条第5号アに規定する自然環境及び生活環境に及ぼす影響に関する事項

ア 集団的な岩礁、干潟、連続する砂浜等の多様な生態系や良好な自然環境が存する場所は極力埋立行為の区域に含まないよう配慮するとともに、これらを含む場合はその改変が必要最小限となるよう配慮していること。

イ 水面の改変又は施設の配置に当たっては、周囲の自然環境に配慮するとともに、施設又は緑地の整備に関しては、ビオトープの手法を用いる等の積極的に環境創造に配慮した計画であること。

ウ 場所の選定、施設の配置及び施設の高さ、形状、色彩等については、周辺の風致及び景観等との調和に配慮していること。

エ 大気汚染、水質汚濁、騒音振動等により、地域の生活環境に著しい影響を及ぼさないよう必要な措置を講じていること。

(2) 条例第31条第5号イに規定する社会的、経済的及び文化的状況に及ぼす影響に関する事項

ア 埋立行為の目的が地域の振興及び活性化に寄与するものであること。

イ 交通又は公共施設の整備に支障を来さないこと。

ウ 農林漁業に支障を来さないこと。

(令2規則46・一部改正)

(埋立行為のその他の基準)

第28条 条例第31条第6号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立行為の後、長期間継続して当該計画に従った土地利用が行われる見込みがあること。

(2) 埋立行為について法令に基づく許可等を要するときは、すべての許可等の審査基準に適合し、許可等の見込みがあること。

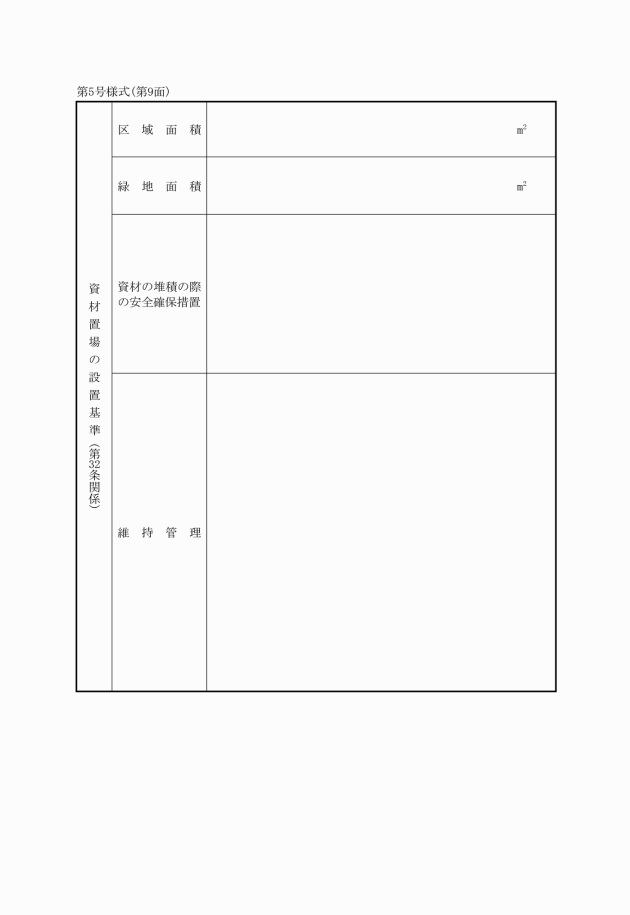

(1) 地面からの高さが1.8メートル以上の次に掲げる塀又はフェンスの設置。この場合において、塀又はフェンスは周囲と調和した色彩とすること。

ア 一定間隔毎に網状又は穴あきとなっている鉄板塀その他耐久性のある塀(資材置場の外部から場内の様子を見通すことができるもの)

イ 網状、格子状その他これらに類する形状のフェンス

(2) 出入口部分を除き、樹高が1.8メートル以上で、かつ、幅が0.8メートル以上の常緑樹の生垣(第三者が容易に侵入できない形態のものに限る。)を設置すること。

(令2規則46・一部改正)

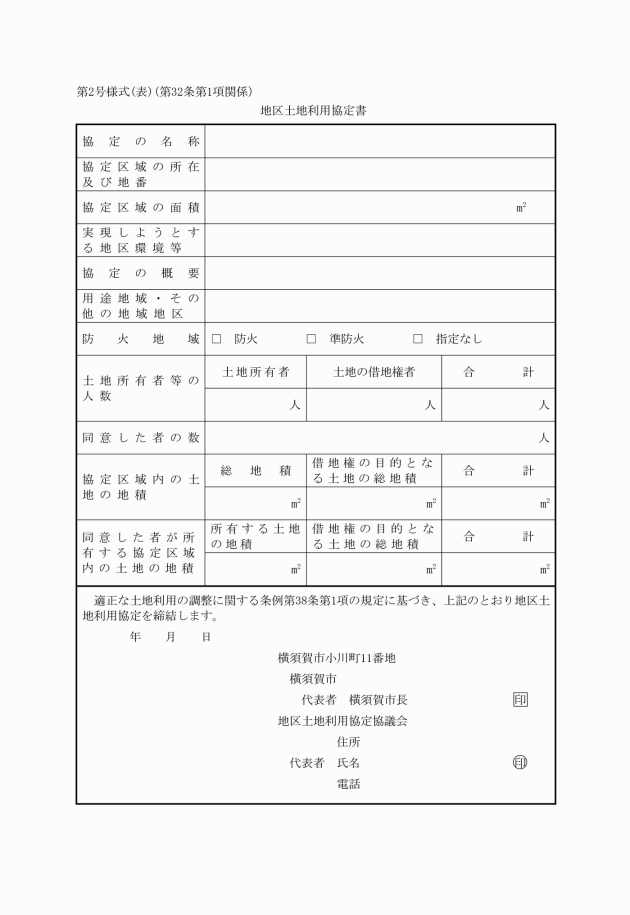

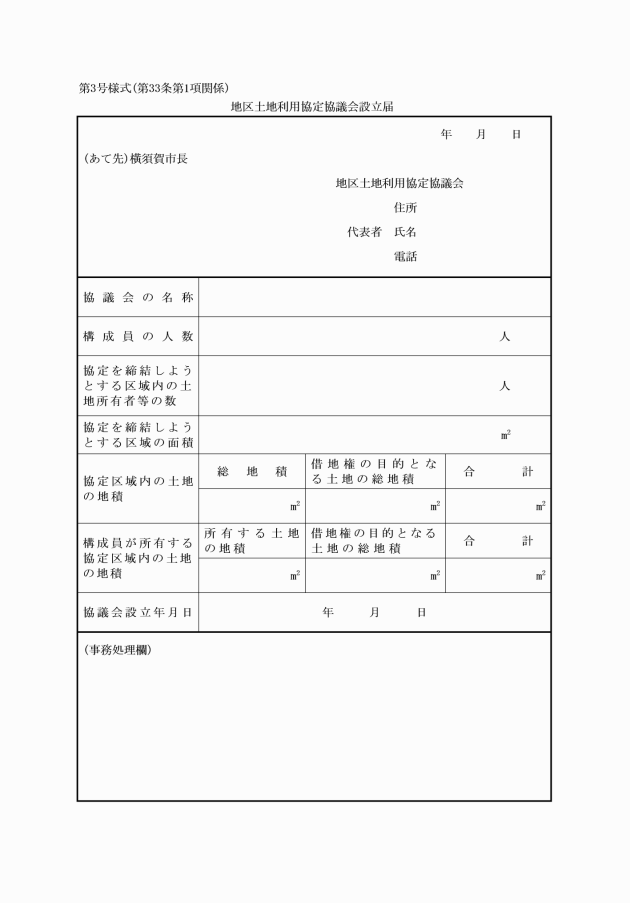

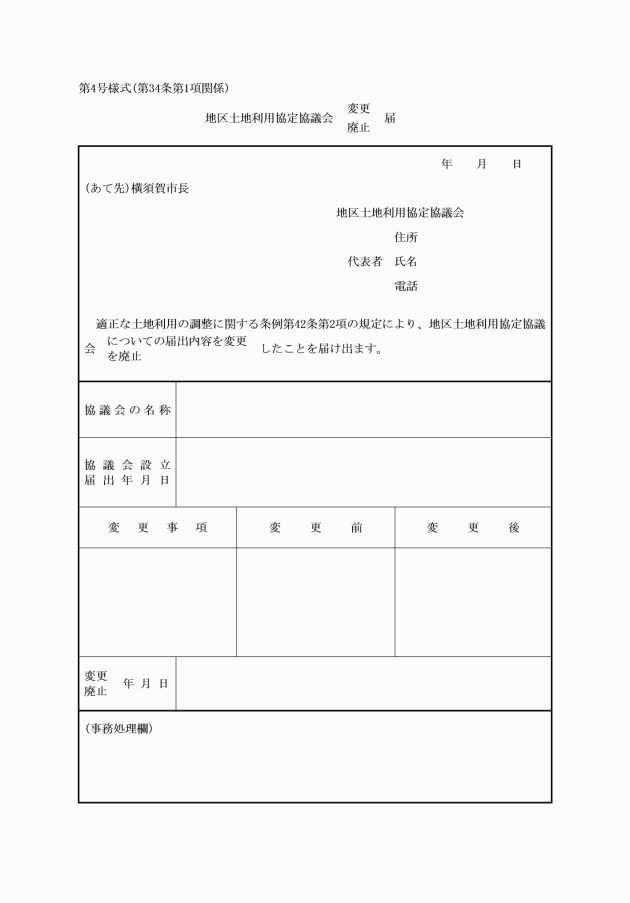

第3章 地区土地利用協定の締結手続等

(令7規則57・改称)

2 条例第38条第1項に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置図

(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上の地形図に締結しようとする地区土地利用協定(以下「協定」という。)の区域の範囲その他必要に応じ協定における制限の区域を明示したもの)

(3) 公図の写し(締結しようとする協定の区域、土地の所有権及び借地権を有する者その他必要に応じ協定における制限の区域を明示したもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第42条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地区土地利用協定協議会(以下「協定協議会」という。)の規約

(2) 協定協議会の代表者を証する書面

(3) 協定協議会の活動状況を記載した書面

(4) 土地所有者等の氏名、住所、権利及び土地面積を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める書類

2 条例第42条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(2) 協定協議会を解散した場合にあっては、解散したことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

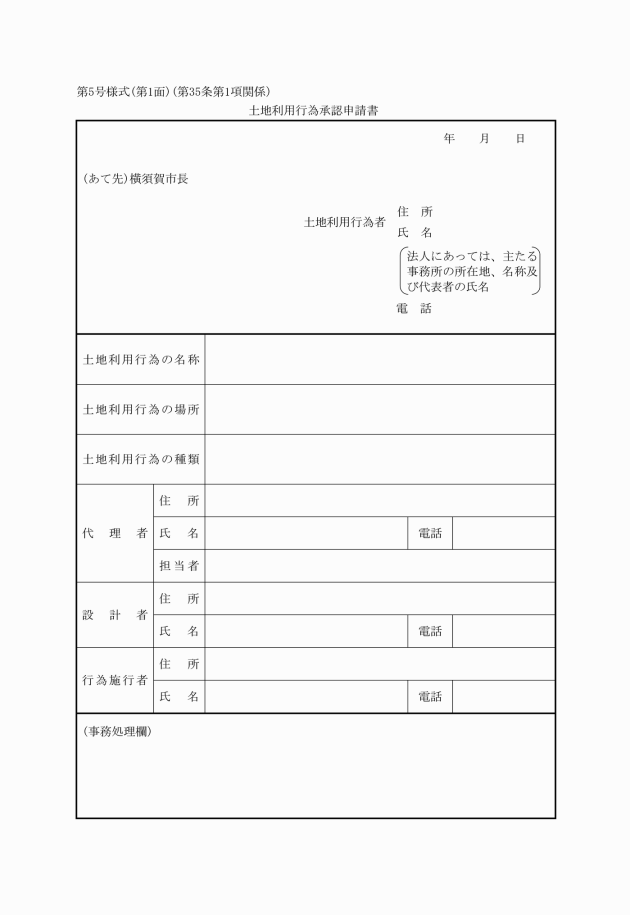

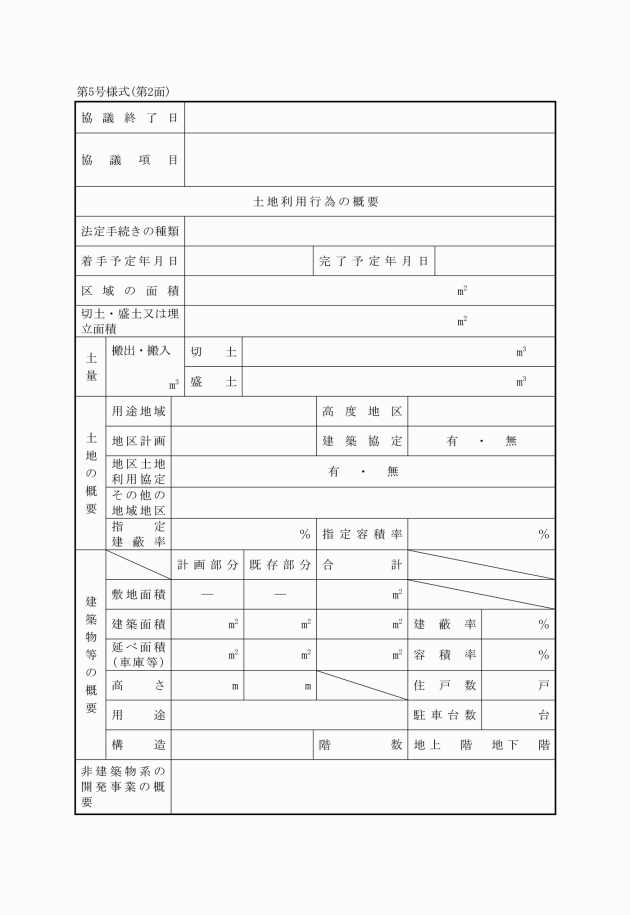

第4章 土地利用行為に係る手続

(令7規則57・改称)

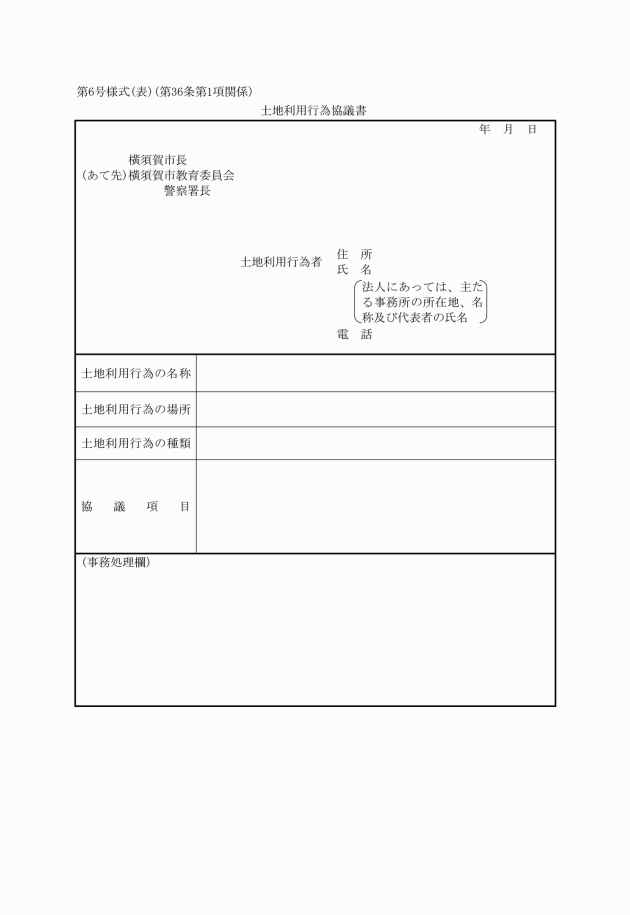

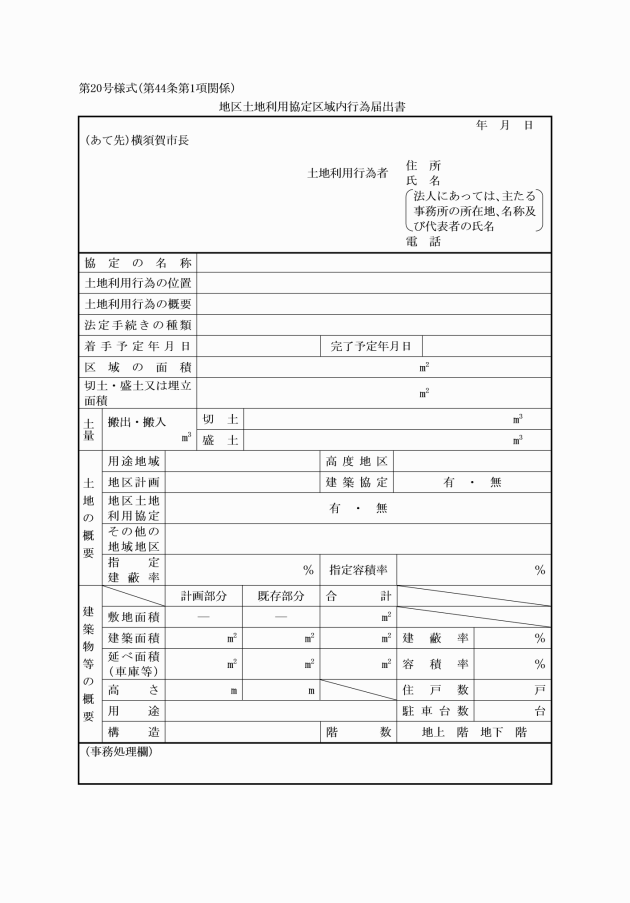

2 条例第44条第2項に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる図書

(3) 横須賀市土地利用基本条例施行規則(平成17年横須賀市規則第70号)第1条第5項に規定する土地利用関連法令確認回答書の写し又は同規則第2条第5項(同規則第4条第4項において準用する場合を含む。)に規定する大規模土地利用行為協議結果通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

(令2規則46・一部改正)

2 前項の協議書には、別表第2に掲げる図書及び横須賀市土地利用基本条例施行規則第1条第5項に規定する土地利用関連法令確認回答書の写し又は同規則第2条第5項(同規則第4条第4項において準用する場合を含む。)に規定する大規模土地利用行為協議結果通知書の写しを添付しなければならない。

(平22規則42・令2規則46・一部改正)

(平22規則42・追加)

(行為変更の届出等)

第39条 条例第49条第1項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる確認又は許可を要しない変更

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認

イ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第16条第1項の規定による許可

ウ 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の規定による許可

(2) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認(当該確認を受けた建築物の計画の変更の確認に限る。)、宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定による許可又は都市計画法第35条の2第1項の規定による許可を要する変更であって、その変更が条例第2章に規定する土地利用調整基準の内容に関するものでないもの

(平18規則72・平22規則16・令5規則43・令7規則47・一部改正)

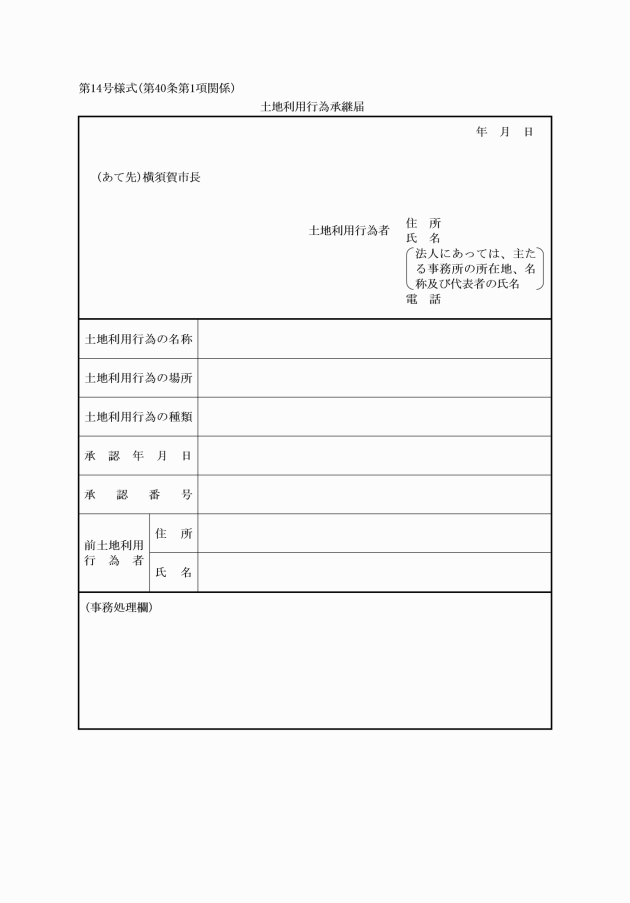

2 前項の承継届には、土地利用行為を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(令7規則57・一部改正)

(令7規則57・一部改正)

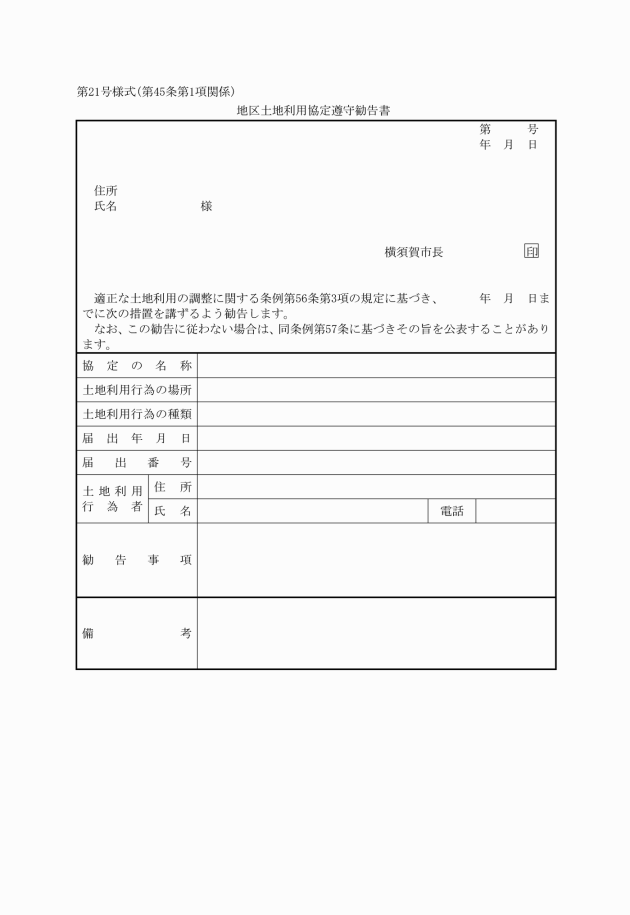

2 条例第55条に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 協定内容に適合していることを証する図書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(平27規則46・一部改正)

第5章 雑則

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年5月25日規則第72号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第39条第1項第2号の改正規定(同号イに係る部分に限る。)及び第39条第1項に1号を加える改正規定(宅地造成等規制法第12条第1項の規定による許可に係る部分に限る。)は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第45条の規定による協議が行われている土地利用行為については、改正後の適正な土地利用の調整に関する条例施行規則第4条の2及び第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年3月30日規則第61号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月10日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年1月25日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月10日規則第42号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成25年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月25日規則第46号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第46号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月25日規則第43号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年5月26日規則第57号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第19号様式の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

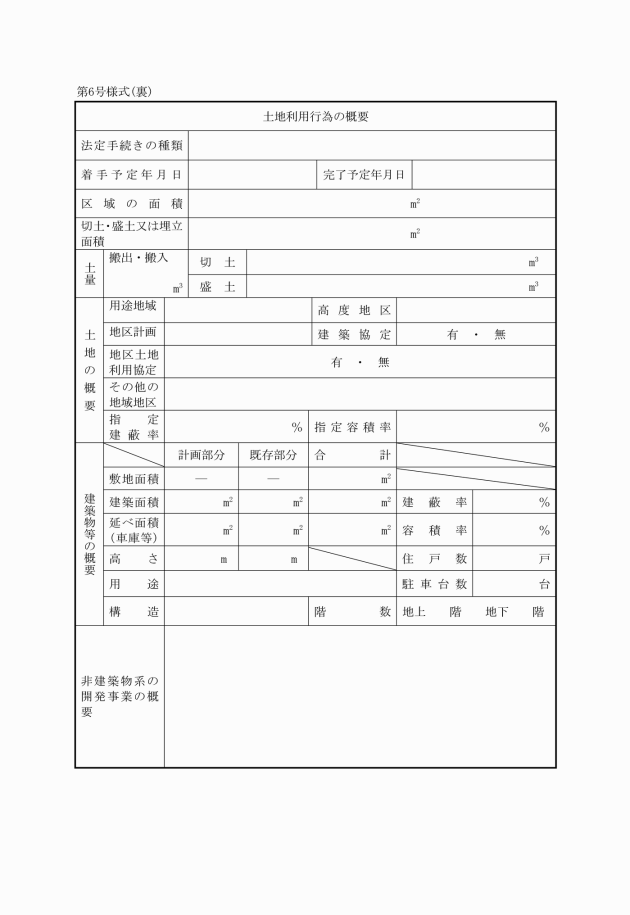

別表第1(第35条第2項関係)

(平20規則3・平27規則46・令5規則43・令7規則47・令7規則57・一部改正)

行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |

条例第2条第1号に規定する開発事業 | ・位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

・現況図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・排水施設計画平面図 ・給水施設計画平面図 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第2号アに規定する中高層建築物の建築 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・2面以上の立面図 ・断面図 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 |

・実日影図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物各部分の平均地盤面からの高さ、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に当該建築物の地盤面(建築基準法別表第4に規定する平均地盤面をいう。)に生じさせる1時間ごとの日影の形状 | |

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。) | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第2号イに規定する大規模建築物の建築 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・2面以上の立面図 ・断面図 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 |

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。) | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第2号ウに規定する特定用途建築物の建築 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・2面以上の立面図 ・断面図 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項。ただし、配置図は、第6条に規定する措置の状況を併せて明示したものとする。 |

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。) | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

条例第2条第2号エに規定する特定用途建築物への用途変更 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図(該当する階に限る。) ・2面以上の立面図 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 |

条例第2条第2号オに規定するがけ地建築物の建築 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図(架台については平面図) ・2面以上の立面図(架台については側面図) ・断面図(架台は除く。) | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項(架台については、同規則第3条第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項)。ただし、断面図(架台は除く。)は、敷地の境界、建築物の位置、がけの形状、擁壁等を併せて明示したものとする。 |

・地盤調査報告書 |

| |

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。) | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第2号カに規定する宅地造成等 | ・位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

・地形図 ・土地の平面図 ・土地の断面図 ・排水施設の平面図 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第7条第1項第1号の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第2号キに規定する墓地等の設置 | ・位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

・現況図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・排水施設計画平面図 ・給水施設計画平面図 | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 | ||

条例第2条第3号に規定する工場等の建築 | ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項。ただし、配置図は、第6条に規定する措置の状況を併せて明示したものとする。 |

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。) | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 | |

条例第2条第4号に規定する資材置場の設置 | ・位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

・現況図 ・土地利用計画図 ・排水施設計画平面図 ・給水施設計画平面図 | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項。ただし、土地利用計画図は、第29条に規定する措置の状況及び第31条に規定する表示板の設置位置を併せて明示したものとする。 | |

・緑化計画平面図 ・緑化計算書 |

| |

条例第2条第5号に規定する工場跡地における土地利用行為 | 土地利用行為の内容に応じ、前各項に規定する図書等 |

|

条例第2条第6号に規定する埋立行為 | ・位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

・現況図 ・土地利用計画図 | 都市計画法施行規則第16条第4項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項 |

別表第2(第36条第2項関係)

(平19規則61・平20規則3・平22規則42・平27規則46・令2規則46・令7規則57・一部改正)

協議の項目 | 図書の種類 | |

条例第13条に規定する景観創出に係る協議 | ・位置図 ・配置図 ・2面以上の立面図(高さを表示したもの) | |

条例第14条に規定する道路の整備に係る協議 | ・位置図 ・公図の写し(分割している公図を合わせ、土地所有者、地目、地積を記載したもの。以下この表において同じ。) ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・道路標準断面図 ・道路計画平面図 ・排水計画平面図 ・構造図 | |

条例第14条の2に規定する防犯灯の設置に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・設置位置図 ・照明器具の仕様書 | |

条例第15条に規定する防災行政無線拡声受信装置の整備に係る協議 | ・位置図 ・現況図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図中高層建築物の建築の場合 ・配置図 ・2面以上の立面図 | |

条例第16条に規定する消火活動用空地の確保に係る協議 | ・位置図 ・配置図 ・平面図 ・2面以上の立面図 | |

条例第17条に規定するごみ集積所の整備に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・排水施設計画平面図 ・給水施設計画平面図 | |

条例第18条に規定する集会施設の整備に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・集会室求積図 ・平面図 | |

条例第19条に規定する土砂等の搬出入に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・交通安全計画書 ・工事車両運行経路図 ・交通整理員配置図 | |

条例第20条に規定する工場跡地の土地利用に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 | |

条例第21条に規定する緑化に係る協議 | ・位置図 ・現況図 ・設計概要説明書 ・土地利用計画図 ・敷地求積図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・緑化計画平面図 ・緑化計算書 ・傾斜地山林区域平面図 ・傾斜地山林区域断面図 ・傾斜地山林求積図 | |

条例第22条に規定する駐車施設に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図(駐車場の位置を含む。) | |

条例第23条に規定する地区計画等に係る協議 | 緑地協定 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・緑地協定区域図 |

地区計画等・建築協定 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・設計概要説明書(地区計画に限る。) | |

条例第24条に規定する文化財の保護に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・排水施設計画平面図 ・給水施設計画平面図 建築計画がある場合 ・配置図 ・平面図 ・2面以上の立面図 ・設備図 | |

条例第25条に規定する環境配慮の措置に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・環境配慮書 建築計画がある場合 ・配置図 ・平面図 ・2面以上の立面図 ・設備図 | |

条例第26条に規定する都市景観創出の措置に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 ・緑化図 ・横須賀市景観条例施行規則(平成16年横須賀市規則第52号)第8条第2項に規定する景観チェックシート 建築計画がある場合 ・配置図 ・2面以上の立面図(高さを表示したもの) | |

条例第27条に規定する防犯に対する配慮に係る協議 | ・位置図 ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・予定建築物計画平面図 | |

条例第29条に規定する宅地造成等の基準に係る協議 | ・位置図 ・公図の写し ・土地利用計画図 ・造成計画平面図 ・排水計画平面図 ・構造図 下水道又は河川の整備がある場合 ・設計概要説明書 ・複合図(分割している公図の写しを合わせ、地形図と複合したものをいう。) ・求積図 ・排水施設計画平面図 ・流量調査表(流量計算書) ・縦断面図 ・横断面図 | |

(令3規則80・一部改正)

(令3規則80・一部改正)

(平30規則52・一部改正)

(平30規則52・一部改正)

(平22規則42・追加)

(令3規則53・一部改正)

(平22規則42・令3規則53・一部改正)

(令3規則53・一部改正)

(平22規則42・令3規則53・一部改正)

(令7規則57・一部改正)

(平30規則52・令3規則80・一部改正)

(令3規則53・一部改正)

別図(第5条関係)

複数の樹木が接している場合又は一団の樹林地を形成している場合

【上から見た図】