○都市計画法等施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第60号

都市計画法等施行取扱規則を次のように定める。

都市計画法等施行取扱規則

目次

(平16規則2・平17規則73・平27規則48・令7規則60・一部改正)

第1章 総則(第1条)

第2章 都市計画決定等の手続(第2条―第2条の8)

第3章 開発行為等の規制(第2条の9―第19条)

第4章 建築行為等の規制(第20条―第24条)

第5章 条例等に基づく手続(第25条―第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 都市計画決定等の手続

(平17規則73・追加、令7規則60・改称)

(都市計画提案)

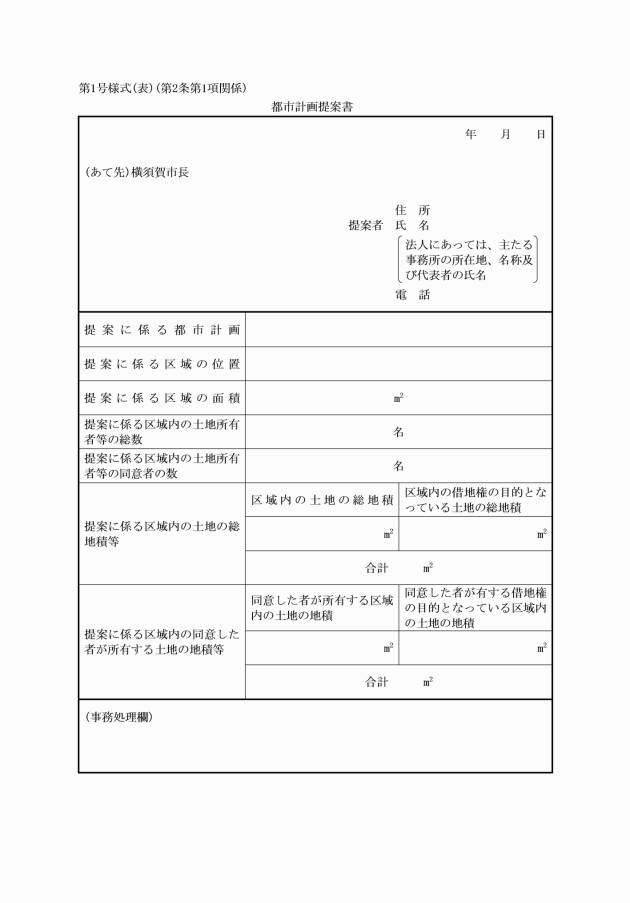

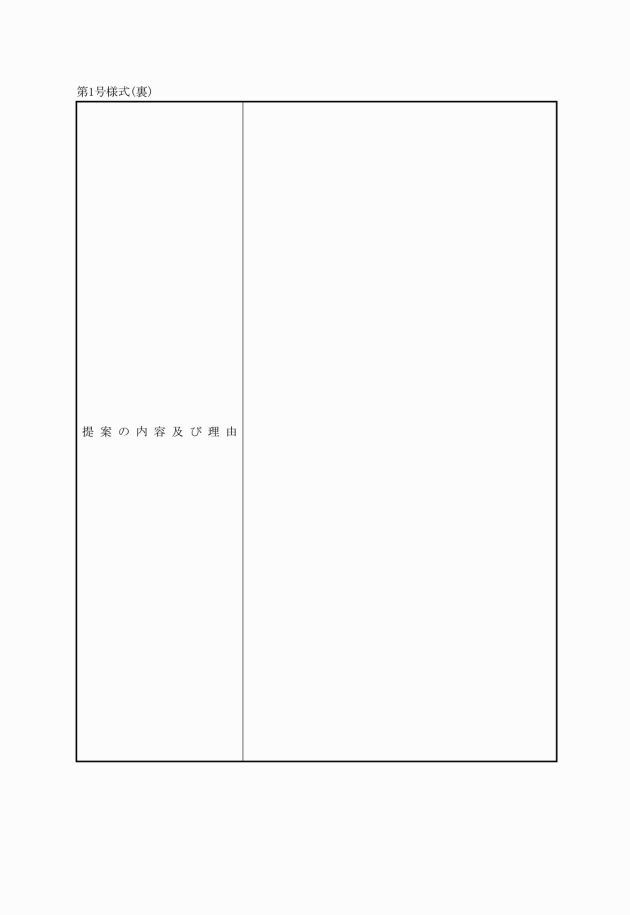

第2条 都市計画決定等に係る手続きに関する条例(平成17年横須賀市条例第48号。以下「都市計画条例」という。)第6条第1項に規定する都市計画提案書は、第1号様式による。

2 省令第13条の4第1項第1号に規定する都市計画の素案(以下「都市計画素案」という。)は、都市計画の決定又は変更(以下「都市計画決定等」という。)に係る制限内容を具体的に表したものとする。

3 都市計画条例第6条第1項に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総括図(都市計画決定等の状況の分かる縮尺20,000分の1以上の図に提案区域を明示したもの)

(2) 計画図(縮尺2,500分の1以上の地形図に提案区域その他必要に応じ都市計画素案における制限の区域を明示したもの)

(3) 公図の写し(提案区域、土地の所有権又は借地権を有する者その他必要に応じ都市計画素案における制限の区域を明示したもの)

(4) 土地所有者等(法第21条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所並びに有する権利及びその土地面積を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める図書

(平17規則73・追加、平27規則48・一部改正)

(公聴会の開催の中止)

第2条の2 都市計画条例第9条(都市計画条例第23条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、都市計画条例第11条第2項に規定する書面の提出がないときは、公聴会を開催しないこととする。

(平17規則73・追加、平22規則44・平24規則40・平27規則48・一部改正)

(公述の申出)

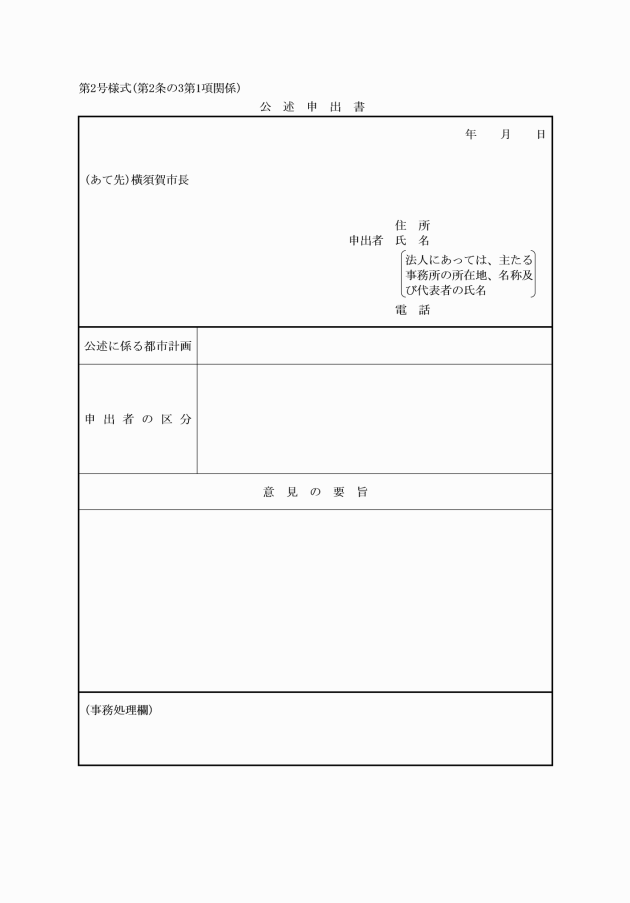

第2条の3 都市計画条例第11条第2項に規定する公述を申出する書面は、公述申出書(第2号様式)による。

2 都市計画条例第11条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公述申出人(都市計画条例第11条第2項に規定する公述申出人をいう。以下同じ。)が本市の区域内に事務所又は事業所を有するものにあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 公述申出人が本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者にあっては、当該勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 公述申出人が本市の区域内に存する学校に在学する者にあっては、当該在学している学校の名称及び所在地

(4) 公述申出人が利害関係人にあっては、利害関係の内容

(平17規則73・追加、平27規則48・一部改正)

(公述人の選定)

第2条の4 都市計画条例第11条第3項の規定による公述人の選定は、公述申出人が15人を超える場合に行うものとする。この場合において、意見の趣旨を同じくする集団の数が15未満の場合は当該集団の人数の割合に応じて15人を、当該集団の数が15以上の場合は当該集団ごとに1人を選定するものとする。

2 前項の規定による選定は、市長が指定する場所において当該公述申出人2人以上の立会いのもとに抽選により行うものとする。

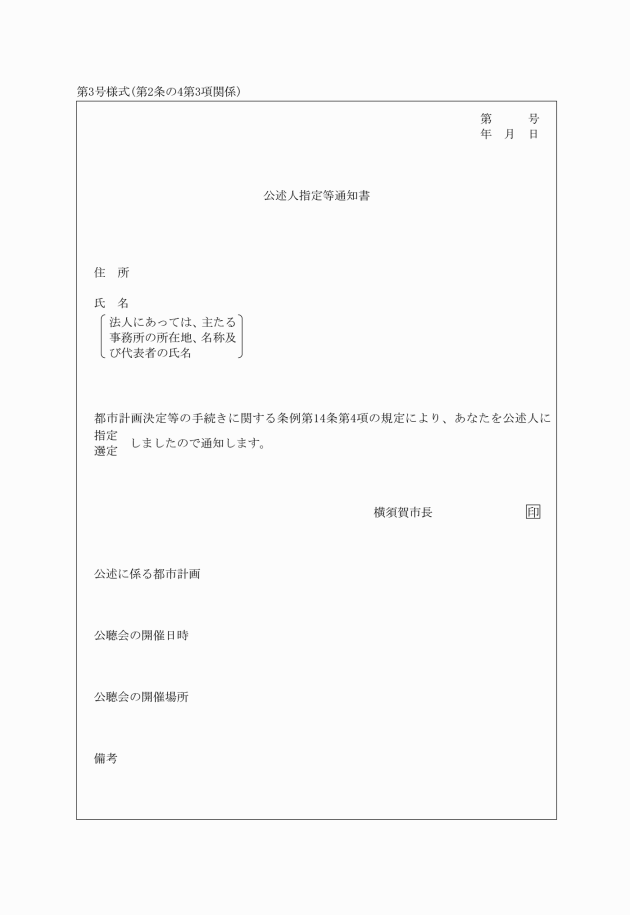

3 都市計画条例第11条第4項の規定による公述人の指定又は選定の通知は、公述人指定等通知書(第3号様式)によるものとする。

(平17規則73・追加、平22規則44・平27規則48・一部改正)

(公聴会)

第2条の5 公聴会主宰者は、職員のうちから市長が指名する。

2 公述人(都市計画条例第11条第3項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)は、5分から15分までの範囲内において主宰者が定める時間内で意見を述べなければならない。ただし、主宰者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 公述人は、当該公聴会に係る都市計画案件の範囲を超えて意見を述べてはならない。

4 主宰者は、公述人が前2項の規定に違反したとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

5 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、主宰者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

6 主宰者は、公述人に対して質疑することができる。

7 公述人は、主宰者に対して質疑することができない。

8 神奈川県と市が公聴会を同時に開催する必要がある場合は、前各項の規定にかかわらず、その都度相互に公述に関する事項を定めるものとする。

(平17規則73・追加、平22規則44・平27規則48・一部改正)

(公聴会の傍聴)

第2条の6 傍聴を希望する者(以下「傍聴人」という。)は、公聴会開催時間の10分前までに傍聴の受付をしなければならない。

2 傍聴人は、主宰者の指示に従わなければならない。

3 主宰者は、傍聴人が公聴会の秩序を乱し、又は不穏当な言動をしたときは、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

(平17規則73・追加)

(意見書)

第2条の7 都市計画条例第18条第2項又は法第17条第2項の規定による意見書を提出しようとする者は、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。この場合において、都市計画条例第18条第2項の規定による意見書を提出する者は、併せて、高度利用地区等の案について利害関係を有することを明らかにしなければならない。

(平17規則73・追加、平27規則48・一部改正)

(公聴会の開催の例外)

第2条の8 都市計画条例第23条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 令第14条に規定する軽易な都市計画の変更に係る都市計画

(2) 法第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の変更に係る都市計画

(3) 都市計画に係る区域の面積が5,000平方メートル未満で、かつ、当該区域内の土地所有者等が10人未満の都市計画。ただし、土地の高度利用に係る都市計画を除く。

(4) その他市長が当該都市計画の周辺区域に及ぼす影響が特に軽易と認める都市計画

(平27規則48・追加)

第3章 開発行為等の規制

(平17規則73・旧第2章繰下)

(土地の区画の変更に当たらない行為)

第2条の9 開発許可の基準及び手続に関する条例(平成17年横須賀市条例第49号。以下「開発許可条例」という。)第2条第1項に規定する従来の敷地とは、次の各号に掲げる土地とする。

(1) 現に建築物が存する土地(一体的に利用されていることが明らかな土地を含み、仮設建築物又は違法建築物の存する敷地を除く。)

(2) 登記簿の地目が宅地又は境内地である土地。ただし、地目が宅地又は境内地に変更されてから1年経過していない土地を除く。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳の地目が宅地又は境内地である土地。ただし、地目が宅地又は境内地として登録されてから1年経過していない土地を除く。

(4) 建築物の敷地の用に供していた土地で、当該建築物を除却した日から起算して5年を経過していないもの

(5) 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)第1条の規定による改正前の都市計画法第29条第1項第4号に規定する開発行為が完了した土地

(6) 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地、未利用地等を除く。)で、次の各号に掲げるもの(以下「整備済団地」という。)

ア 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告に係る土地

イ 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第12条第3項の規定による工事の完了の公告に係る土地

ウ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告に係る土地

エ 法第29条第1項第4号及び第6号から第9号までに規定する開発行為が完了した土地

(7) 建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定が行われたときに、建築物の敷地の用に供することとされていた土地

2 開発許可条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 土地の分合筆等の単なる権利変動による区画の変更

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされた線までの後退に係る土地の区画の変更

(3) 次のいずれかの行為で、新たに公共施設の整備及び30センチメートルを超える切土、盛土等の造成工事を伴わないもの。ただし、一戸建て住宅の建築を目的に敷地を分割する場合においては、分割後の敷地面積が開発許可条例第12条の規定に適合するものに限る。

ア 市街化区域内の従来の敷地(整備済団地を除く。)及び工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の工場立地調査簿に記載された地区の区域内で、土地を分割し、又は統合する行為

イ 市街化調整区域内の地区計画又は集落地区計画の区域(地域整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で土地を分割し、又は統合する行為

ウ 市街化調整区域内の旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第12条第3項の規定による工事の完了の公告に係る土地を統合する行為。ただし、専用住宅の建築を目的としたものに限る。

エ 市街化調整区域内の既存宅地(市長が別に定める基準に適合する宅地をいう。)の敷地を統合する行為。ただし、専用住宅の建築を目的としたものに限る。

(4) 市街化区域内の整備済団地で、土地を分割し、又は統合する行為で、新たに公共施設の整備を行わないもの。ただし、一戸建て住宅の建築を目的に敷地を分割する場合においては、分割後の敷地面積が開発許可条例第12条の規定に適合するものに限る。

(平30規則79・全改、令7規則60・一部改正)

(土地の形の変更に当たらない行為)

第2条の10 開発許可条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

(1) 建築物の基礎部分の最低限の掘削行為

(2) 建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされた線までの後退に係る切土又は盛土を行うこととなるもの

(3) 既存の擁壁を同じ位置でつくり替えるもの

(4) 切土若しくは盛土又は一体的な切土及び盛土で、その行為の高さが30センチメートル以下のもの

(5) 道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの(高さが2メートル以下で、かつ、幅が6メートル以下のものに限る。)

(平17規則73・追加、平27規則48・旧第2条の9繰下、平30規則79・令7規則60・一部改正)

(農地等宅地以外の土地)

第2条の11 開発許可条例第2条第3号に規定する農地等宅地以外の土地は、従来の敷地以外の土地をいう。

(令7規則60・全改)

(所有者の同一性)

第2条の12 開発許可条例第2条の2第1項に規定する所有者が同一とは、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号)第8条第1項の規定により確認の申出があった日又は同条例第9条第1項の規定により協議の申出があった日の6箇月前から当該申出の日までの間に所有者が同一であったときがあることをいう。

(平22規則44・追加、平27規則48・旧第2条の11繰下)

(開発区域に含めないことができる土地)

第2条の13 開発許可条例第2条の2第2項に規定する規則で定める土地は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物又は工作物(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けて建築したものに限る。)の敷地として、現に利用されている土地

(2) 開発許可条例第2条の2第1項に規定する道路(以下この条において「新設道路」という。)の境界線(新設道路の終端部の境界線を除く。)からの水平距離が10メートルを超える部分の土地

(3) 開発許可条例第2条の2第1項に規定する道路隣接土地のうち、次のいずれかに該当するもの

ア 土地の範囲が新設道路の境界線からの水平距離が2メートルを超えない土地

イ 現に建築基準法に規定する道路に接し、かつ、面積が150平方メートル以内の土地(同法第43条第2項第1号の規定による認可又は同項第2号の規定による許可を受けたものを含む。)のうち、新設道路に設置される給排水施設を使用しないもの

(4) 新設道路の終端部からの水平距離が4メートルを超える部分の土地

(5) 法令に基づく規制によって土地利用をすることが困難な土地

(6) 前各号に掲げるもののほか、敷地の形状、土地利用計画その他の特別の事情により、市長がやむを得ないと認めた土地

(平22規則44・追加、平27規則48・旧第2条の12繰下・一部改正、令3規則108・令7規則60・一部改正)

(一体的な土地利用行為とみなさない行為)

第2条の14 開発許可条例第2条の3に規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(2) 先行する行為が開発許可条例第2条の3第4号に規定する行為で、当該先行する行為が完了した日の翌日から起算して1年以内に行う行為であって、次のいずれにも該当するもの

ア 先行する行為の区域と当該行為を行う区域を一の区域とみなしたときに、令第25条第2号又は第4号の規定に適合しないものであること。

イ 先行する行為により設置した道路を延伸することにより同一又は他の道路に接続させる行為

(3) 先行する行為の行為者(開発許可条例第2条の3各号に規定する交付、指定又は許可を受けた者、当該行為に係る土地の所有者、当該行為に係る設計者及び施行者並びに当該行為に関する手続について委任を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の代表者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)ではない者が行う行為であって、次のいずれかに該当するもの。ただし、先行する行為の区域と当該行為の区域が重複しない場合に限る。

ア 先行する行為が完了した日の翌日から起算して1年以内に行う行為

イ 先行する行為が完了した日以前から行う行為であって、次のいずれにも該当するもの

(ア) 先行する行為により設置した公共施設の延伸及び共用をしない行為

(イ) 当該行為に係る造成工事が先行する行為と独立している行為

(1) 先行する行為が開発許可条例第2条の3第1号に規定する行為である場合 当該行為に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付がされた日

(2) 先行する行為が開発許可条例第2条の3第2号に規定する行為である場合 当該行為に係る道路の位置の指定の公告がされた日

(3) 先行する行為が開発許可条例第2条の3第3号に規定する行為である場合 当該行為に係る宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第17条第2項の規定による検査済証の交付がされた日

(4) 先行する行為が開発許可条例第2条の3第4号に規定する行為である場合 当該行為に係る法第36条第3項の規定による公告がされた日

(令7規則60・全改)

(消防水利等の整備の基準)

第2条の15 開発許可条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する消防水利の包含区域は、軌道、河川、がけ地等の、消防用ホースの延長が困難な地理的条件部分を除くものとする。

2 消火栓及び防火水槽は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができ、かつ、必要水量を有効に取水できる位置に設置しなければならない。

3 開発許可条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める標識は、別表による。

4 開発許可条例第4条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消火栓の構造

ア 消火栓は、本市上下水道局に移管される直径100ミリメートル以上の配水管に取り付けること。

イ 直径200ミリメートル以上の配水管に取り付ける消火栓は、双口型のものとすること。

(2) 防火水槽の構造

ア 二次製品、現場打ち鉄筋コンクリート造、地中ばり式又はこれと同等以上の強度を有するもので、容量は40立方メートル以上とし、耐震性を有すること。

イ 有蓋式で、水密性が確保されているものであること。

ウ 吸管投入孔には、転落防止器具及び点検用はしごを設置すること。

エ その他消防長が別に定める基準に適合すること。

(平17規則73・追加、平22規則44・旧第2条の12繰下、平27規則48・旧第2条の14繰下)

(下水道及び河川の整備の基準)

第2条の16 開発行為を行おうとする区域(以下「開発区域」という。)からの排水は、本市内において処理するものとする。ただし、公共下水道管理者又は河川管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 下水道施設を設置し、増設し、又は改築しようとするときの開発許可条例第5条第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第29条第1項の規定による許可に係る下水道の整備に関する審査基準

(3) 雨水調整池の貯留量については、開発区域面積(当該開発区域の面積から上下水道事業管理者が別に定める土地の面積を差し引いた面積をいう。以下この号において同じ。)に応じ、次の表に掲げる量(以下この項において「開発区域貯留量」という。)以上の量とすること。この場合において、雨水調整池を複数設置するときのそれぞれの雨水調整池の貯留量は、当該開発区域貯留量をそれぞれの雨水調整池の排水面積に応じて按分した量以上の量とすること。

開発区域面積 | 1ヘクタール当たりの量(立方メートル) |

1ヘクタール未満 | 400 |

1ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 600 |

5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 625 |

10ヘクタール以上 | 660 |

(4) 前号の規定にかかわらず、雨水調整池及び雨水浸透施設を設置する場合において、当該雨水調整池の貯留量及び当該雨水浸透施設の雨水浸透量を合計した量が当該開発区域に係る開発区域貯留量以上の量であるときは、当該雨水調整池の貯留量を当該開発区域貯留量の3分の2以上の量とすること。この場合において、雨水調整池を複数設置するときのそれぞれの雨水調整池の貯留量は、当該開発区域貯留量の3分の2の量をそれぞれの雨水調整池の排水面積に応じて按分した量以上の量とすること。

3 河川施設を設置し、増設し、又は改築しようとするときの開発許可条例第5条第3号に規定する規則で定める基準は、法第29条第1項の規定による許可に係る河川の整備に関する審査基準とする。

(平17規則73・追加、平22規則44・旧第2条の13繰下・一部改正、平27規則48・旧第2条の15繰下、平30規則79・一部改正)

(公園の整備の基準)

第2条の17 開発許可条例第7条第2項に規定する規則で定める施設等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園の出入口 設置に当たっては、安全で適切な位置及び構造とし、原則として2箇所以上の出入口を設け、このうち少なくとも1箇所は、管理用車両が出入りできる構造とすること。

(2) 園路 設置に当たっては、幅員は1.5メートル以上とし、公園利用者の通行、散策等に適した線形、構造、幅員及び縦断勾配並びに表面排水を処理するための必要な勾配を保ち、必要に応じ排水設備を設けること。

(3) 運動、集会、児童の遊戯等の利用に適する規模及び形状を有する広場 設置に当たっては、舗装は、原則としてダスト舗装とし、表面排水を処理するための必要な勾配(ただし、1パーセント以下とする。)を保ち、その周囲に排水設備を設けること。

(4) 植栽、芝生、生垣等の修景施設 設置に当たっては、公園の地質、日照等の環境条件を勘案し、公園の目的に適した快適で合理的な植栽空間を整備すること。

(5) 休憩所、ベンチ、スツール、縁台等の休養施設 設置に当たっては、当該休養施設は、それぞれの目的に応じ、安全で機能的な構造とし、公園利用者のための憩いの場にふさわしいものとすること。

(6) 遊戯施設 設置に当たっては、公園の種別、規模、立地条件等を勘案し、安全で快適な遊び場として整備することとし、特に滑り台及びブランコの下部(設置面)には、セーフティマットを設置すること。

(7) 照明設備 設置に当たっては、夜間の利用形態を考慮し、保安上及び景観上、周囲の景観と調和のとれたものとし、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 概ね公園の面積1,000平方メートルにつき照明灯1灯を、照明灯から水平距離が17メートル以内に公園の区域が包含される位置に設けること。

イ 照明灯は、自動点滅器を装備し、配線は原則として地下埋設方式とすること。

ウ 照明灯のランプは、300ワットの高圧水銀ランプを使用し、原則として下向きの方向とすること。

(8) 雨水を処理するための排水施設 設置に当たっては、原則として開渠構造とし、グレーチング蓋掛けとすること。

(9) 隣接地との境界の仕切 設置に当たっては、フェンスその他の工作物で仕切ること。

(平17規則73・追加、平22規則44・旧第2条の14繰下、平27規則48・旧第2条の16繰下)

(学校等の公益的施設用地の確保)

第2条の18 開発許可条例第10条の規定に基づき、開発者が公益的施設の設置又は整備に必要な用地を確保するときは、市長が別に定める方法により評価した額で市に譲渡するものとする。

2 前項の用地は、原則として整形で平坦な土地とし、当該公益的施設の目的に適した場所に確保しなければならない。

(平17規則73・追加、平22規則44・旧第2条の15繰下、平27規則48・旧第2条の17繰下)

(敷地面積の最低限度の特例)

第2条の19 開発許可条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市街化調整区域内において建築物が存する敷地

(2) 開発区域の縁辺部の造成協力地で、市長が土地利用上やむを得ないと認めるもの

(平17規則73・追加、平22規則44・旧第2条の16繰下、平27規則48・旧第2条の18繰下・一部改正)

(設計説明書)

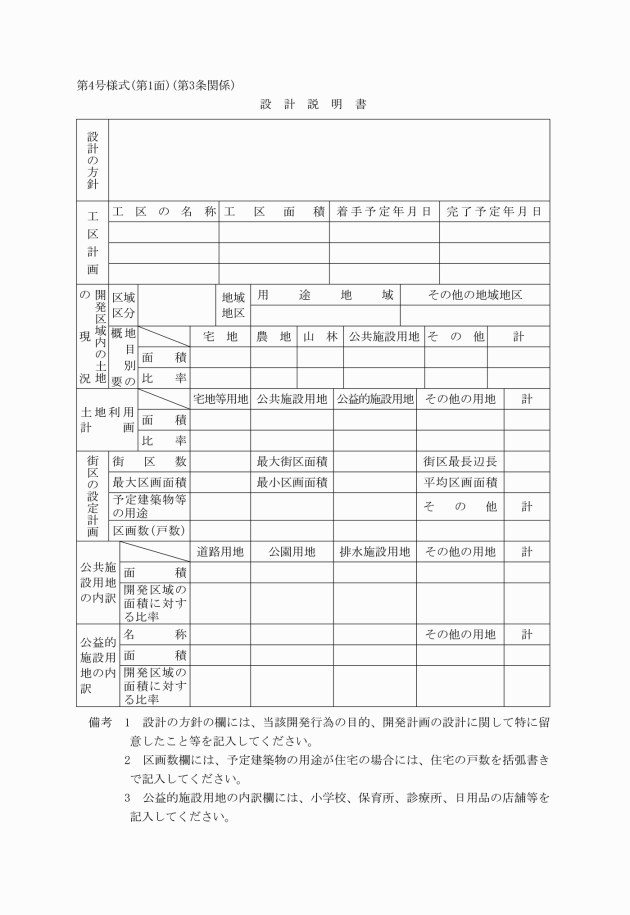

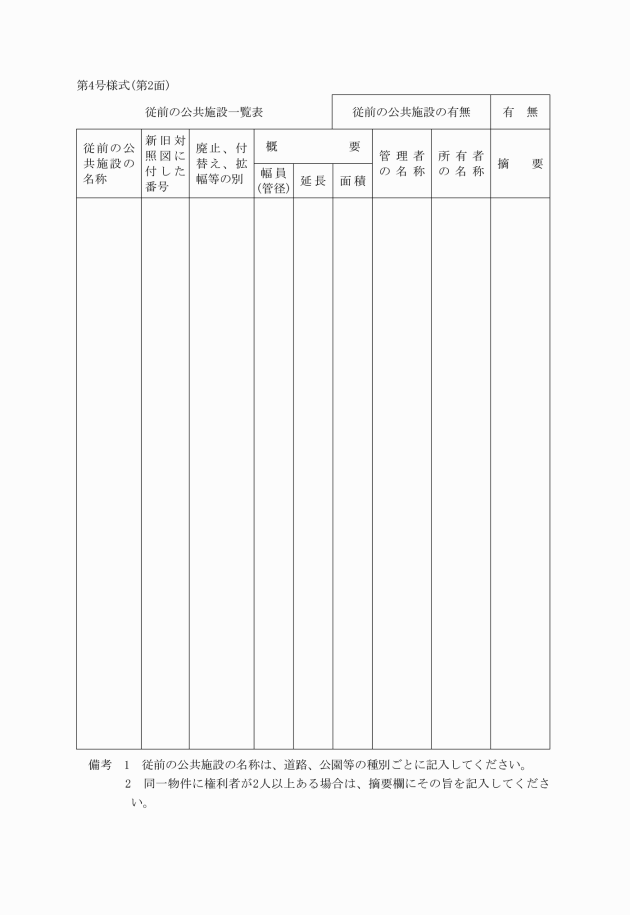

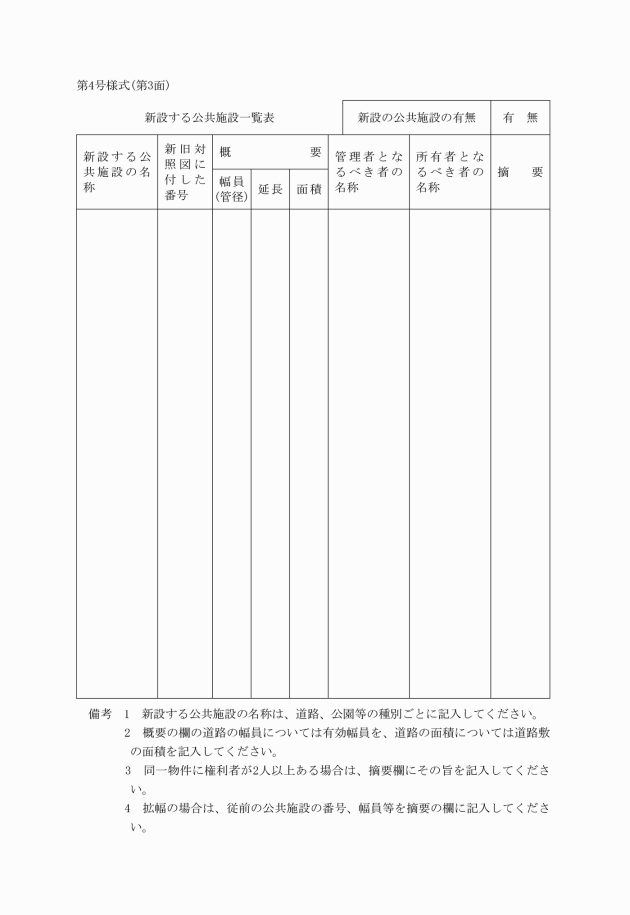

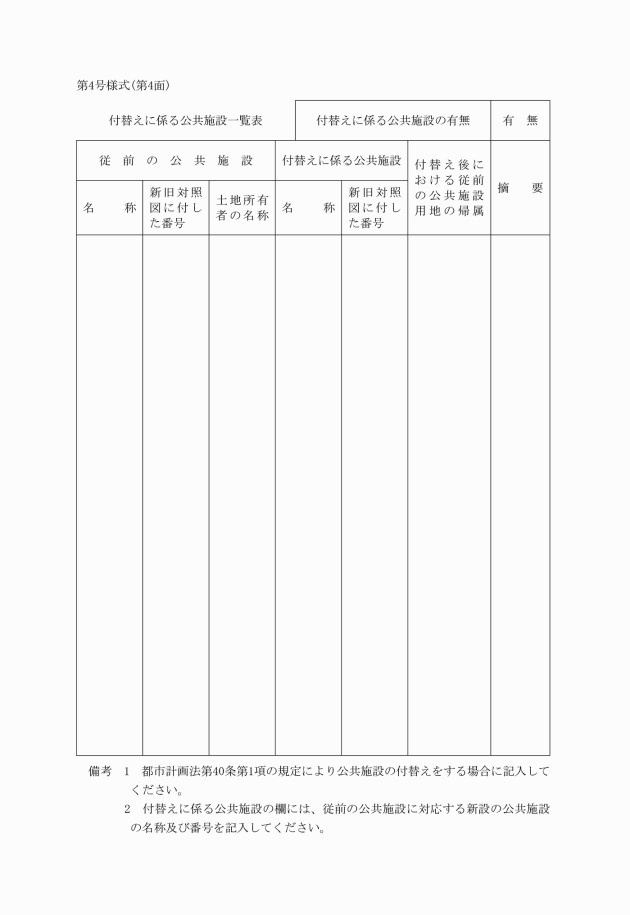

第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、第4号様式によるもの及び実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図とする。

(平17規則73・一部改正)

(平17規則73・一部改正)

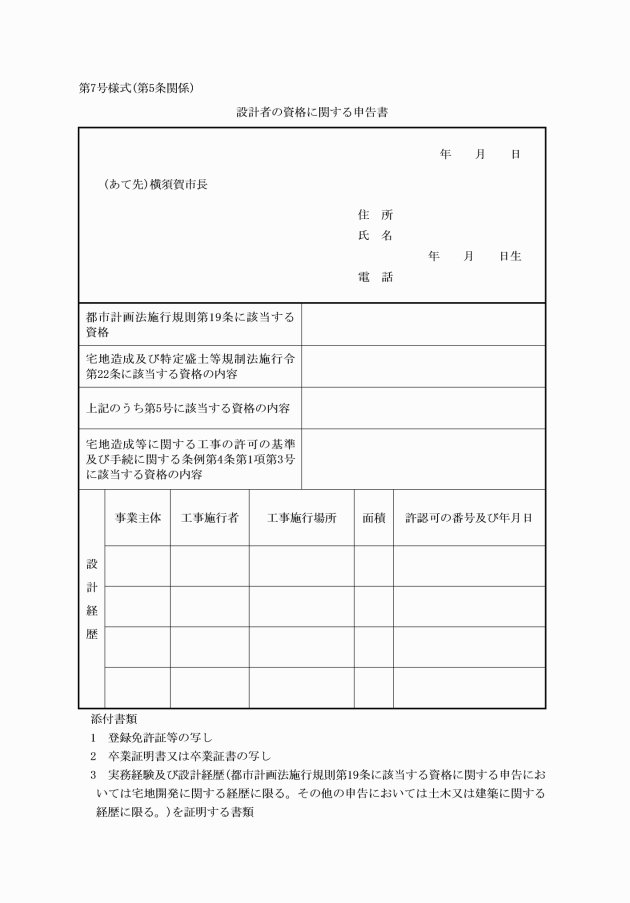

(設計者の資格に関する申告書)

第5条 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類は、設計者の資格に関する申告書(第7号様式)とする。

(平17規則73・一部改正)

(1) 当該開発区域内の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの

(2) 当該開発区域内の土地の公図の写し

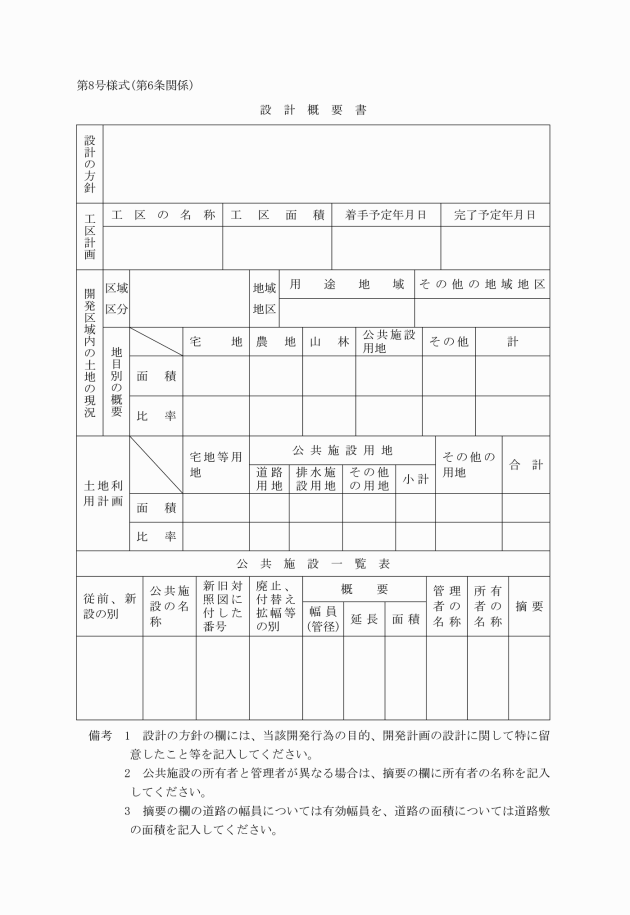

(3) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計概要書(第8号様式)及び実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図

(4) 土地利用面積表

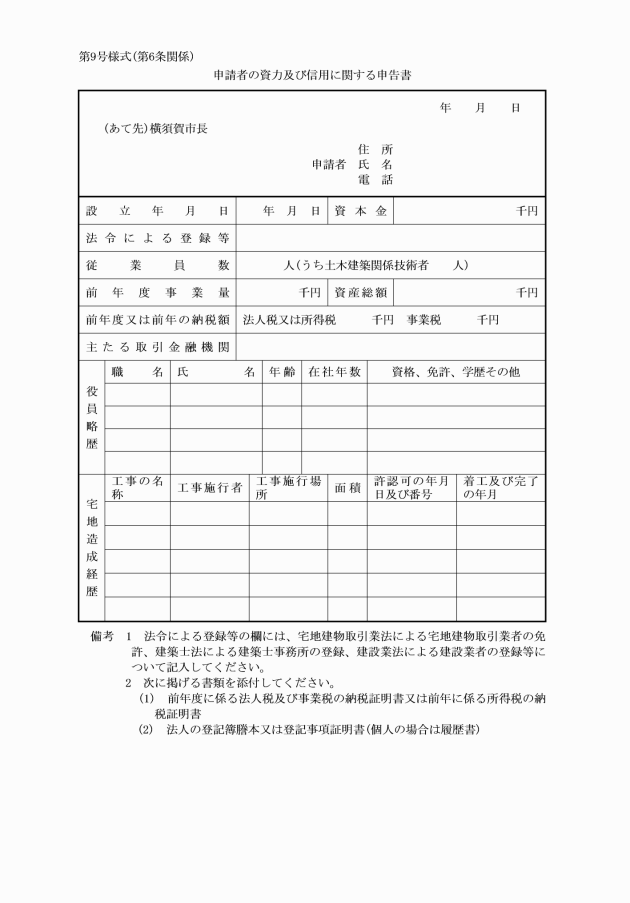

(5) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第9号様式)

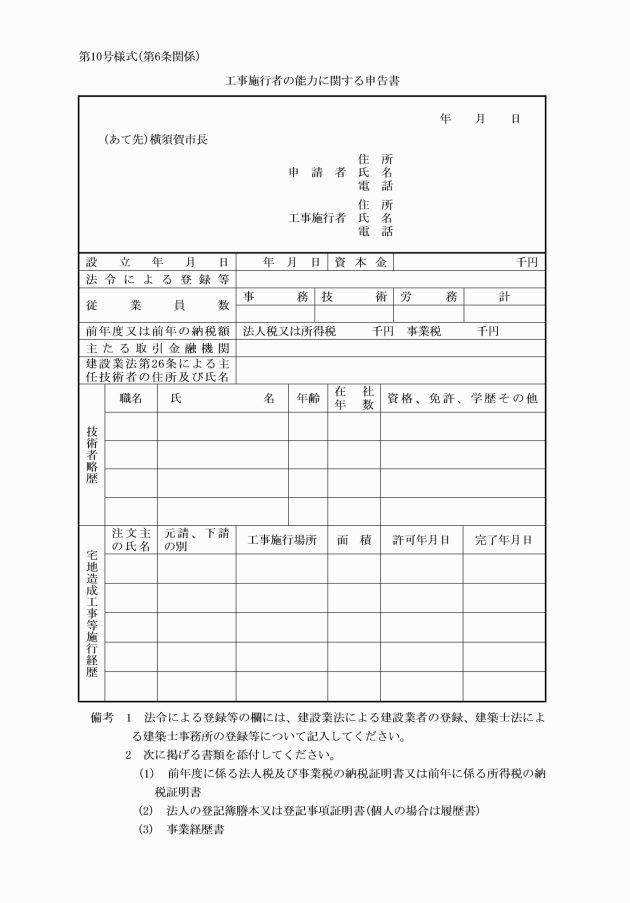

(6) 工事施行者の能力に関する申告書(第10号様式)

(7) 当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を要するものである場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第7条に規定する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(平17規則4・平17規則73・令7規則60・一部改正)

(法第34条第13号の規定による届出書)

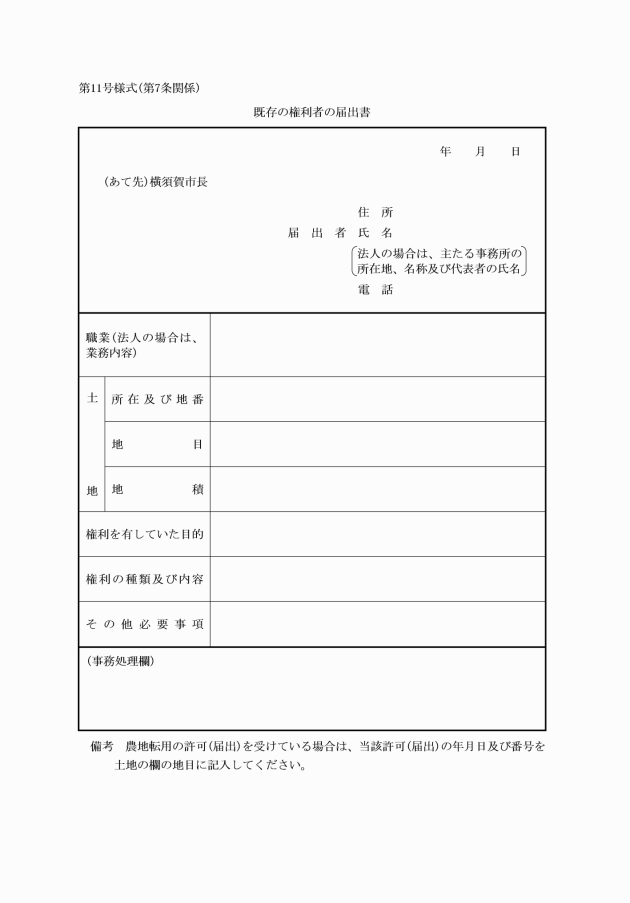

第7条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書(第11号様式)によらなければならない。

(平17規則73・平21規則54・一部改正)

(開発行為の協議の申出)

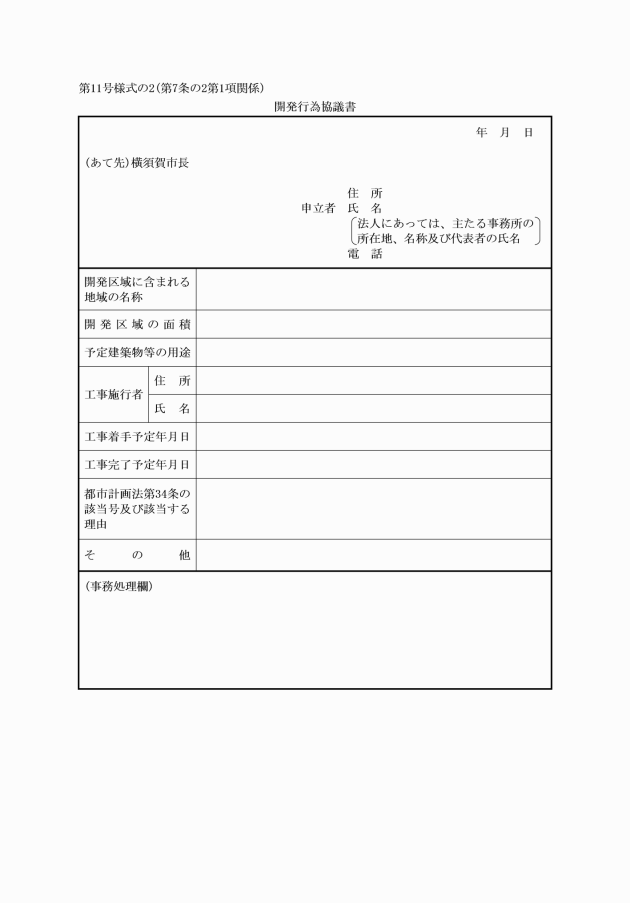

第7条の2 法第34条の2第1項に規定する協議の申出は、開発行為協議書(第11号様式の2)によらなければならない。

2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 省令第16条第2項に規定する設計図

(2) 第3条の設計説明書

(3) 第4条の開発行為の施行等の同意書及び開発区域内権利者一覧表

(4) 第5条の設計者の資格に関する申告書

(6) 位置図

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の協議書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、協議が成立したときは同意通知書により協議を申し出た者に通知するものとする。

(平19規則84・追加、令5規則43・令7規則47・令7規則60・一部改正)

(開発行為変更許可申請書)

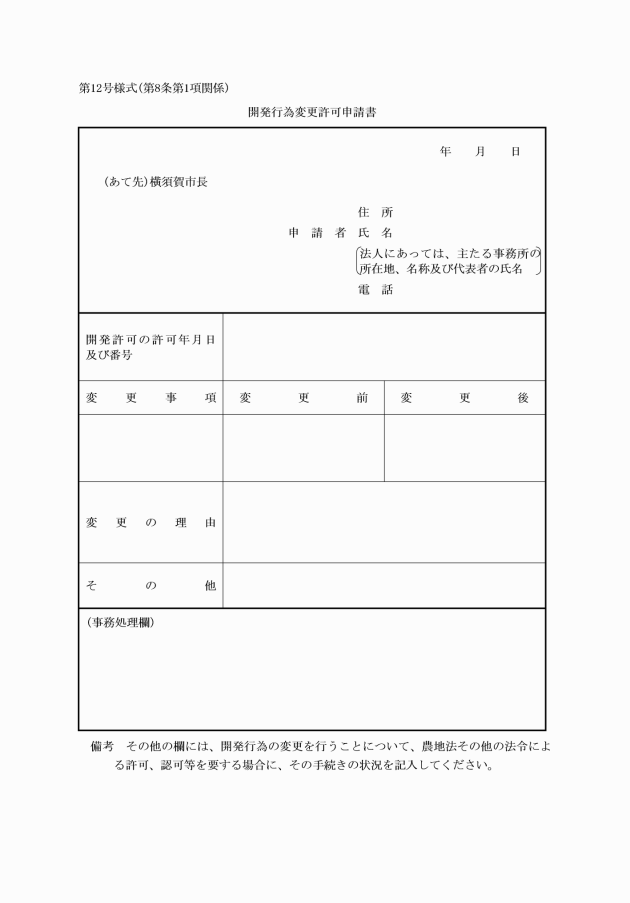

第8条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、第12号様式による。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第6条各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更となるもの

(2) その他市長が必要と認める図書

(平17規則73・一部改正)

(開発行為の変更協議の申出)

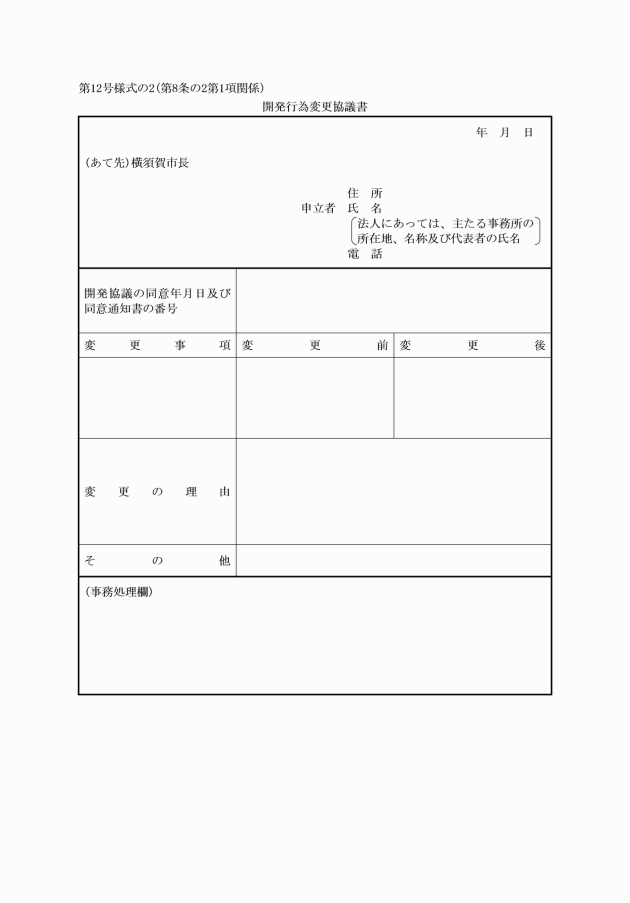

第8条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する協議の申出は、開発行為変更協議書(第12号様式の2)によらなければならない。

2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第7条の2第2項各号に掲げる図書のうち、当該開発行為の変更に伴いその内容が変更となるもの

(2) その他市長が必要と認める図書

(平19規則84・追加)

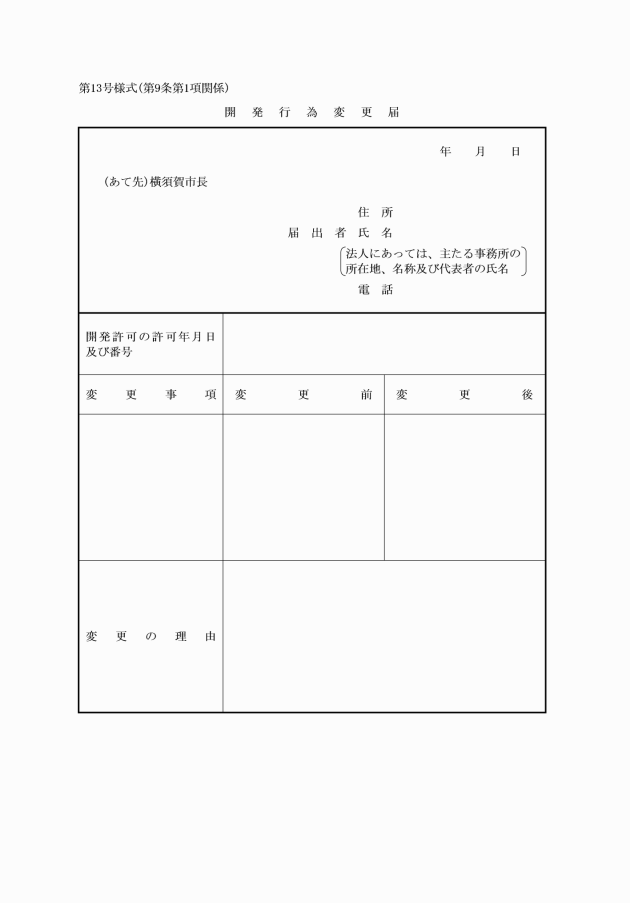

(開発行為変更届)

第9条 法第35条の2第3項に規定する届出は、開発行為変更届(第13号様式)によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 省令第28条の4第1号に規定する予定建築物等の敷地の形状の変更にあっては、その内容を明示した図書

(2) その他市長が必要と認める図書

(平17規則73・一部改正)

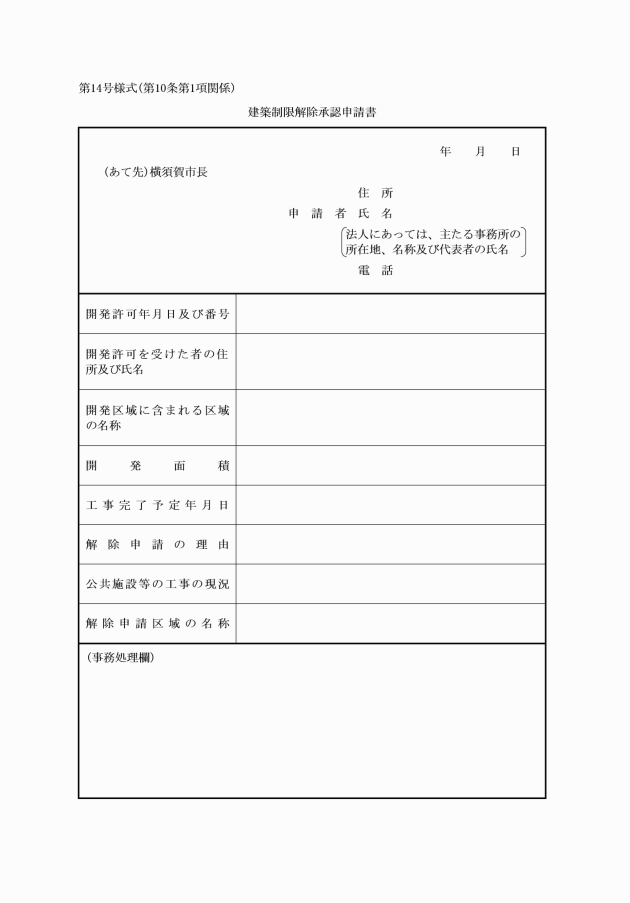

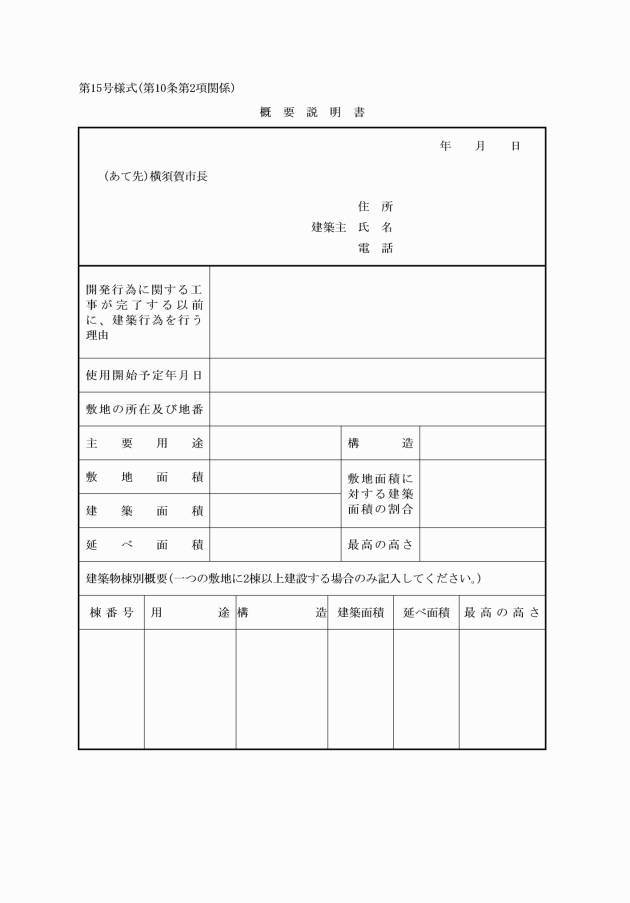

(建築制限解除承認申請書)

第10条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、建築制限解除承認申請書(第14号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 概要説明書(第15号様式)

(2) 土地利用計画図(当該解除申請に係る建築物の位置を明示したもの)

(3) 案内図

(4) 配置図

(5) 建築物平面図

(6) 工程表

(7) その他市長が必要と認める図書

(平17規則73・一部改正)

(工事完了届出書等の添付図書)

第11条 市長は、完了検査を行うに当たり必要と認めるときは、省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付させることができる。

(1) 工事完了図又は公共施設工事完了図

(2) 当該開発区域内の土地の公図の写し

(3) 当該開発区域内の土地の地番目録

(4) 報告書

図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |

工事完了図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 | 500分の1以上 |

公共施設工事完了図 | 当該公共施設の位置及び形状 | 500分の1以上 |

工事の種類 | 報告事項 |

表土の保全工事 | 保全の状況 |

擁壁工事 | 1 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 2 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ 3 擁壁の水抜き穴及びその周辺 |

盛土工事 | 1 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 2 透水管の施設状況 |

道路工事 | 道路を舗装する場合における舗装工事開始前の当該道路の状況 |

貯水施設工事 | 1 根切りを完了したときの状況 2 底版又は床版の配筋 |

市長が指定した工事 | 市長が必要と認め、許可を通知するときに指定した工程 |

(平18規則108・令元規則28・一部改正)

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)

第12条 省令第32条に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置

(2) 廃止時における当該土地の状況

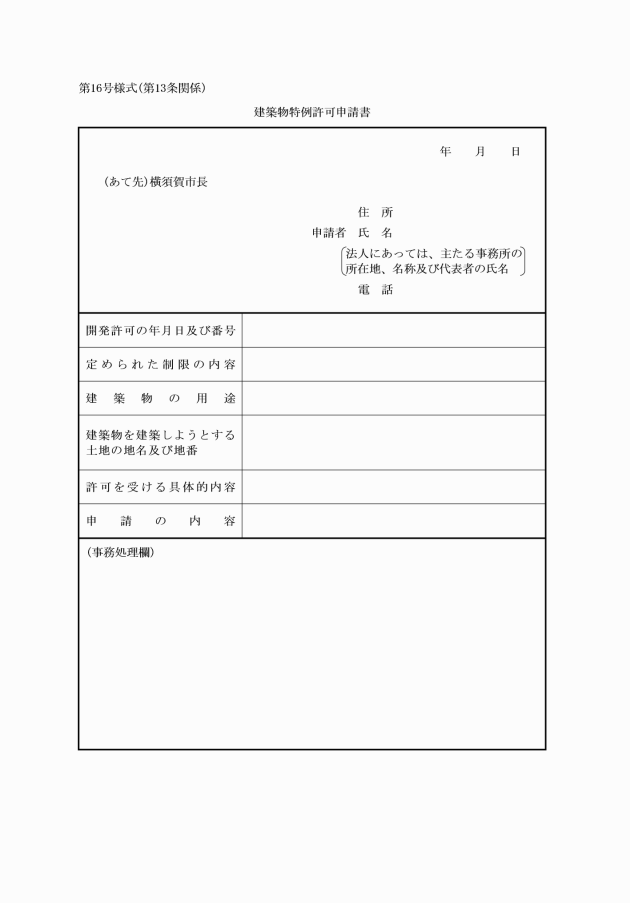

(建築物特例許可申請書)

第13条 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、建築物特例許可申請書(第16号様式)によらなければならない。

(平17規則73・一部改正)

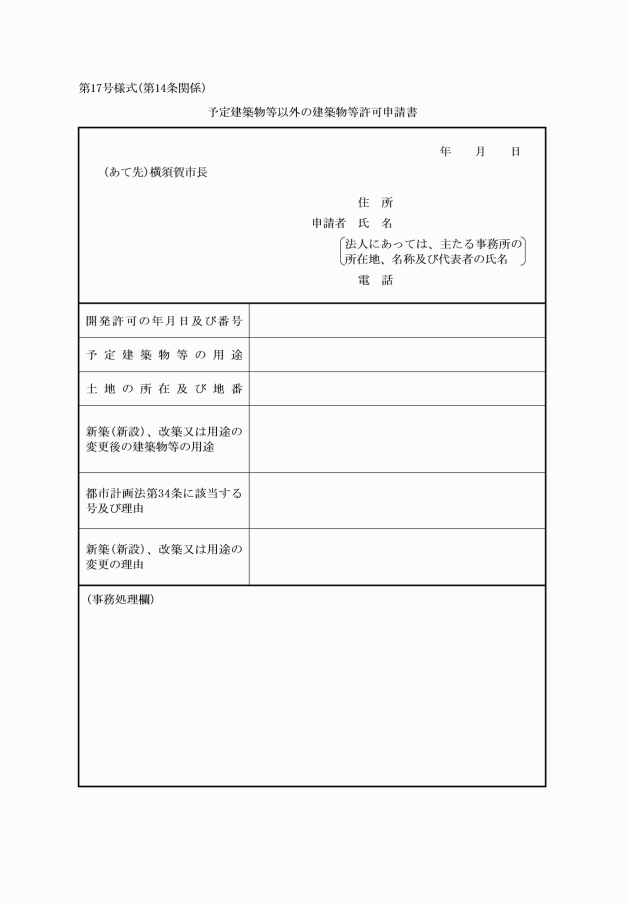

(予定建築物等以外の建築物の許可申請書)

第14条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第17号様式)によらなければならない。

(平17規則73・一部改正)

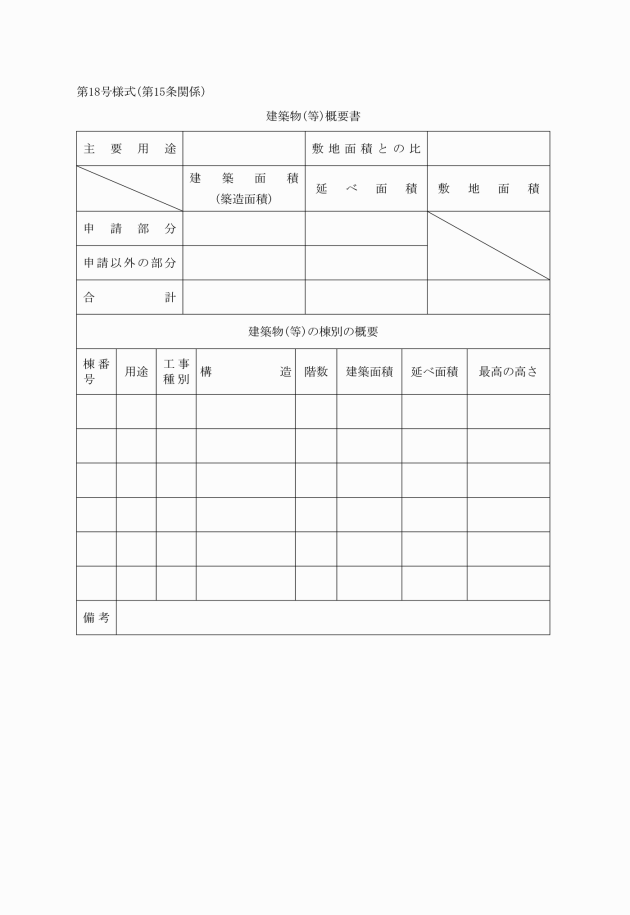

(1) 建築物(等)概要書(第18号様式)

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。)

(3) 敷地現況図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)

(4) 建築物平面図

(5) 建築物立面図(許可の申請が建築物の高さに係る場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平17規則73・一部改正)

(建築物等の新築等の許可申請書の添付図書)

第16条 省令第34条第1項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築物(等)概要書

(2) 建築物平面図

(3) 建築物立面図(許可の申請が建築物の高さに係る場合に限る。)

(4) 当該敷地に係る土地の登記事項証明書

(5) 当該敷地に係る土地の公図の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平17規則4・一部改正)

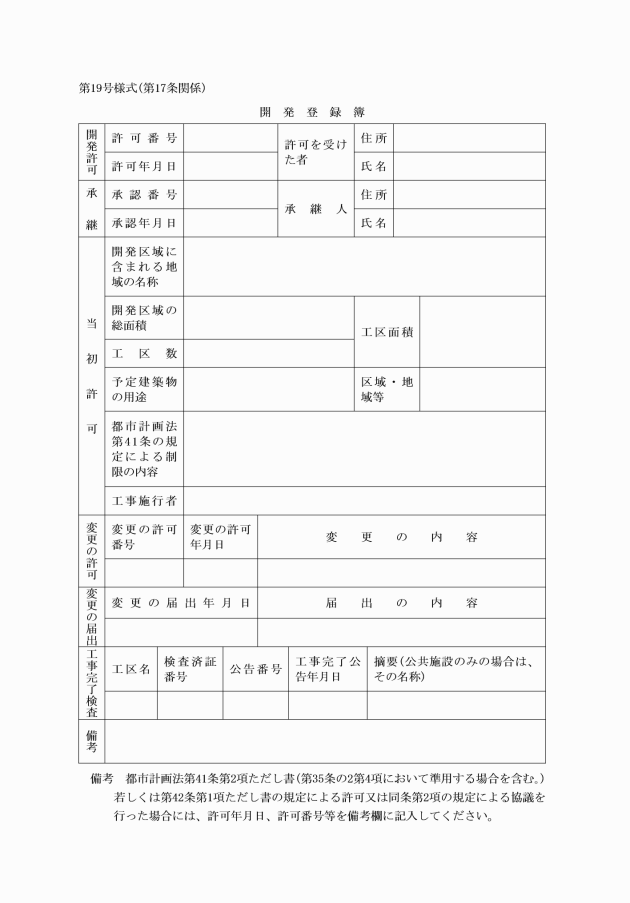

(開発登録簿の調書)

第17条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、第19号様式による。

(平17規則73・一部改正)

(開発登録簿閲覧所の設置等)

第18条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、都市部宅地審査防災課とする。

2 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更することができる。

4 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

5 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

6 市長は、登録簿を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を禁止し、又は制限することができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(平22規則38・令5規則6・一部改正)

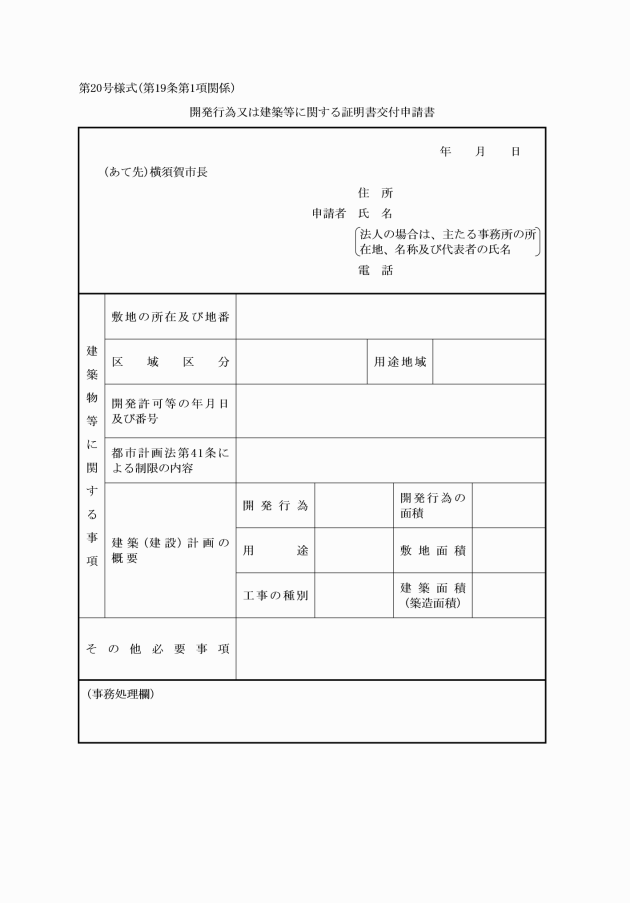

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請)

第19条 省令第60条又は省令附則第3項の規定による交付申請は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(第20号様式)によらなければならない。

(平17規則73・一部改正)

第4章 建築行為等の規制

(平17規則73・旧第3章繰下)

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上の地形図)

(2) 公図の写し

(3) 建築敷地の求積図(縮尺600分の1以上)

(4) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上)

(5) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上で、2面以上)

(6) 建築物の構造図(縮尺200分の1以上で、主要構造部の材質等が分かるもの)

(7) その他市長が必要と認める図書

(令6規則62・一部改正)

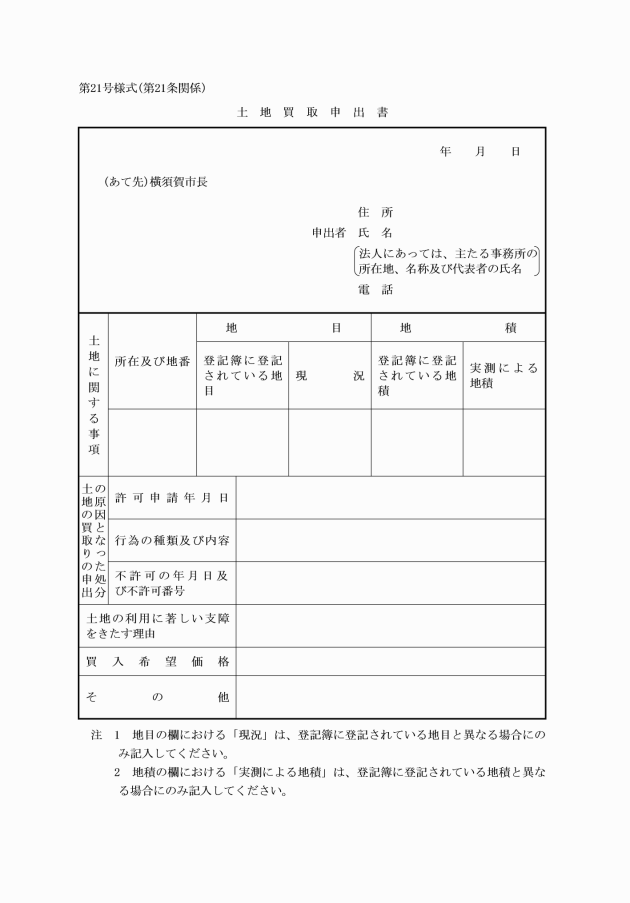

(土地買取申出書)

第21条 法第56条第1項の規定による土地買取申出は、土地買取申出書(第21号様式)によらなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上の地形図)

(2) 公図の写し

(3) 土地の実測平面図又は土地の形状を明らかにした図(縮尺600分の1以上)

(4) 土地の登記事項証明書の写し

(5) 法第53条第1項の規定による建築許可申請に係る不許可処分書の写し

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則4・平17規則73・一部改正)

(地区計画区域内行為の届出)

第22条 省令第43条の9第2項第6号に規定する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の区画形質の変更

ア 行為区域の求積図(縮尺1,000分の1以上)

イ 切土及び盛土の区域を表示した平面図(縮尺1,000分の1以上)

ウ 土地の縦横断面図(縮尺600分の1以上で、施行前と施行後の状況を明示したもの)

エ 公図の写し(地目を明示したもの)

(2) 建築物の建築、工作物の建設、建築物若しくは工作物の用途の変更又は建築物若しくは工作物の形態若しくは意匠の変更

ア 位置図(縮尺1,000分の1以上)

イ 行為区域の求積図(縮尺1,000分の1以上)

ウ 建築物又は工作物の構造図及び詳細図(縮尺200分の1以上)

(3) 木材の伐採

ア 位置図(縮尺1,000分の1以上)

イ 行為区域の求積図(縮尺1,000分の1以上)

ウ 現況植生を記載した図(縮尺1,000分の1以上)

(令6規則62・一部改正)

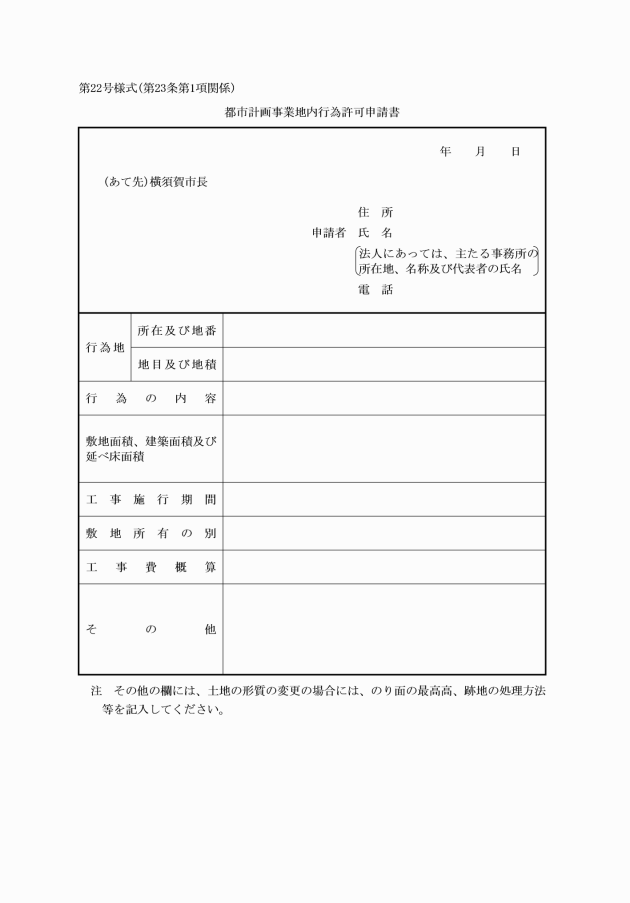

(都市計画事業地内行為許可申請書)

第23条 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内の行為についての許可の申請は、都市計画事業地内行為許可申請書(第22号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上の地形図)

(2) 公図の写し

(3) 行為区域の求積図(縮尺600分の1以上)

(4) 建築物、工作物又は土地の計画平面図(縮尺600分の1以上。建築物にあっては各階平面図とする。)

(5) 土地の形質変更を行う場合は、土地の縦断断面図(縮尺600分の1以上で、施行前と施行後の状況を明示したもの)

(6) 建築物又は工作物の構造図(縮尺200分の1以上)

(7) 土砂等の堆積を行う場合は、当該堆積を行う区域、高さ及び形状を明らかにした図(縮尺600分の1以上)

(8) その他市長が必要と認める図書

(平17規則73・一部改正)

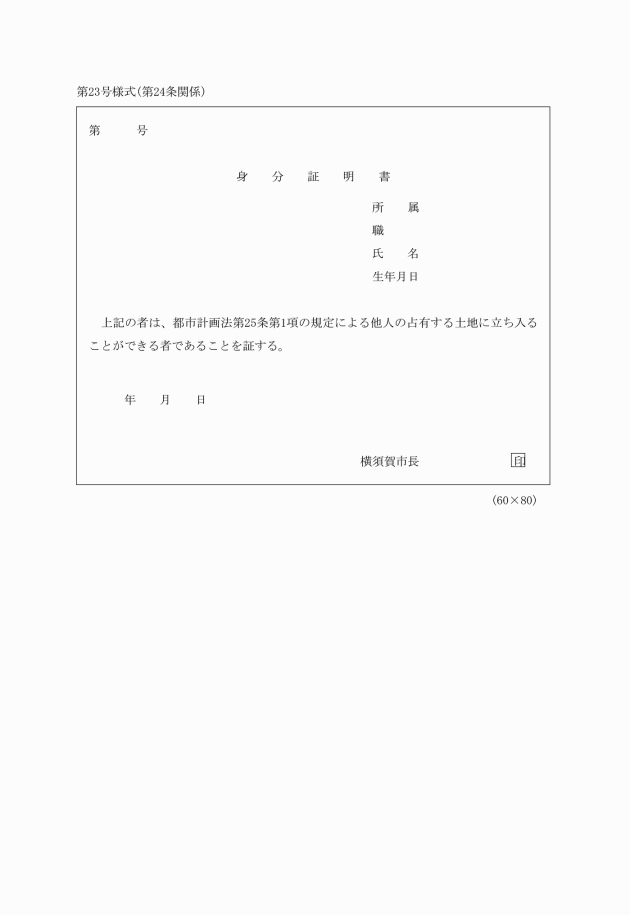

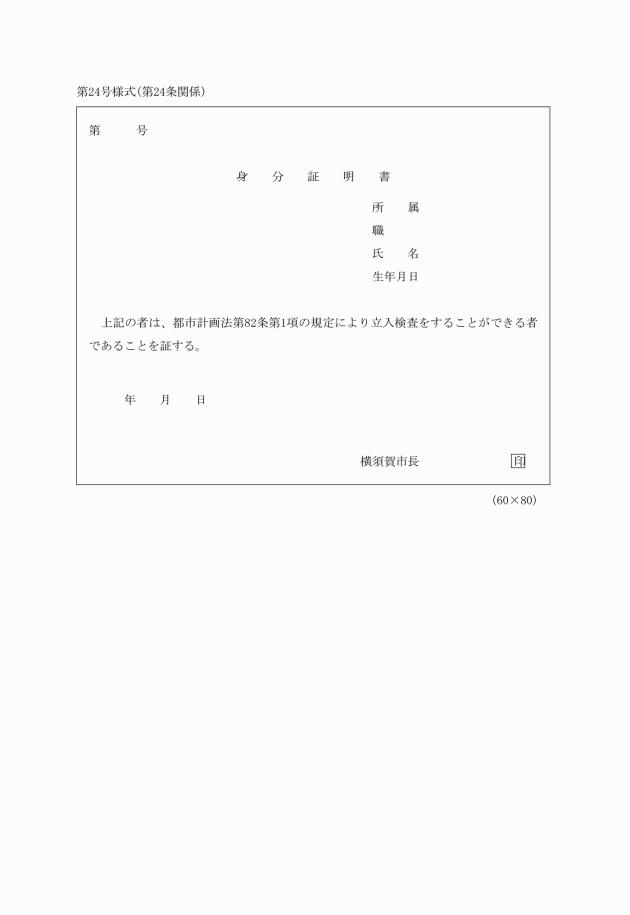

(平17規則73・一部改正)

第5章 条例等に基づく手続

(平16規則2・改称、平17規則73・旧第4章繰下、令7規則60・改称)

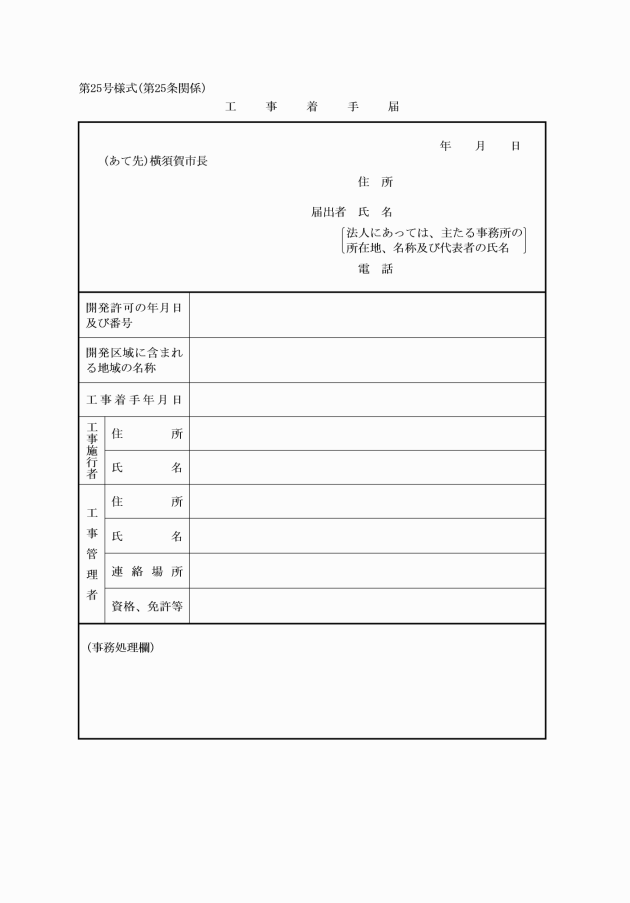

(工事着手届)

第25条 開発許可条例第14条第1項に規定する工事着手届は、第25号様式による。

(平17規則73・全改、平21規則54・一部改正)

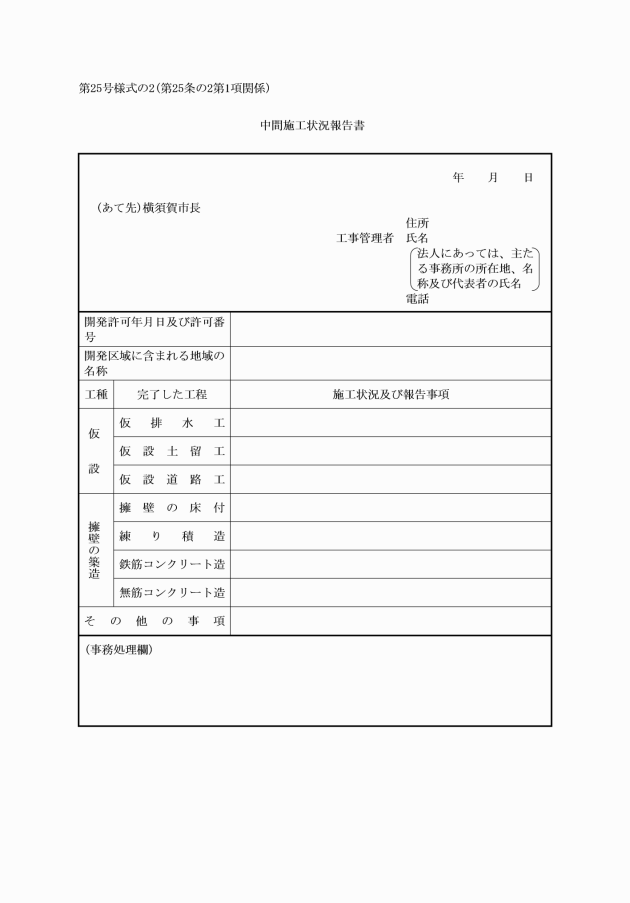

(施工状況の報告等)

第25条の2 開発許可条例第15条の規定による報告は、中間施工状況報告書(第25号様式の2)によらなければならない。

(1) 開発許可条例第15条第1号に規定する作業が完了したとき 仮設計画平面図及び完了写真

(2) 開発許可条例第15条第2号に規定する作業が完了したとき 積載試験等による支持地盤の強度確認報告書及び試験実施状況写真

(3) 開発許可条例第15条第3号から第5号までに規定する作業が完了したとき 出来形管理図及び検尺状況写真

(平18規則108・追加、平21規則54・一部改正)

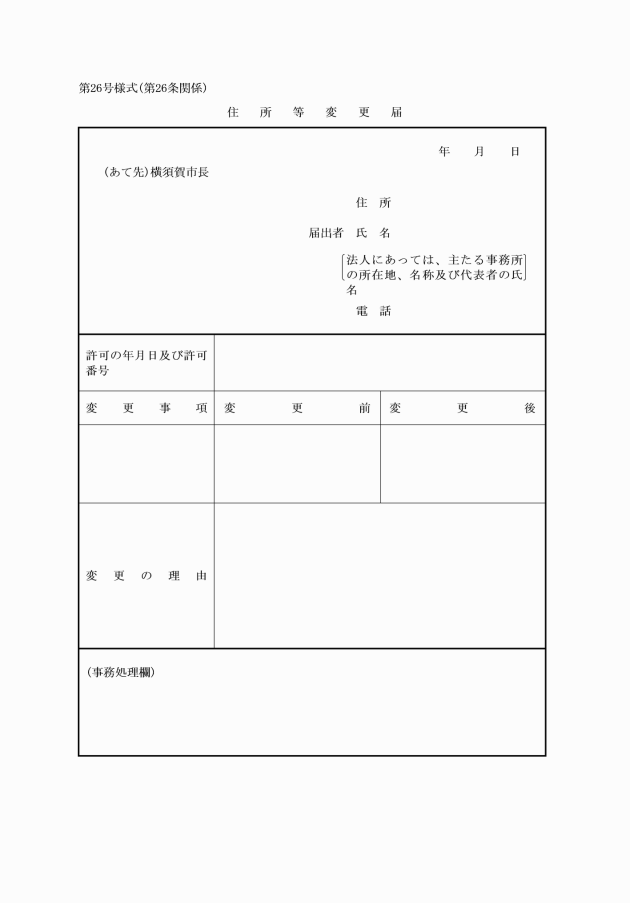

(住所等変更届)

第26条 開発許可条例第16条に規定する住所等変更届は、第26号様式による。

(平17規則73・追加)

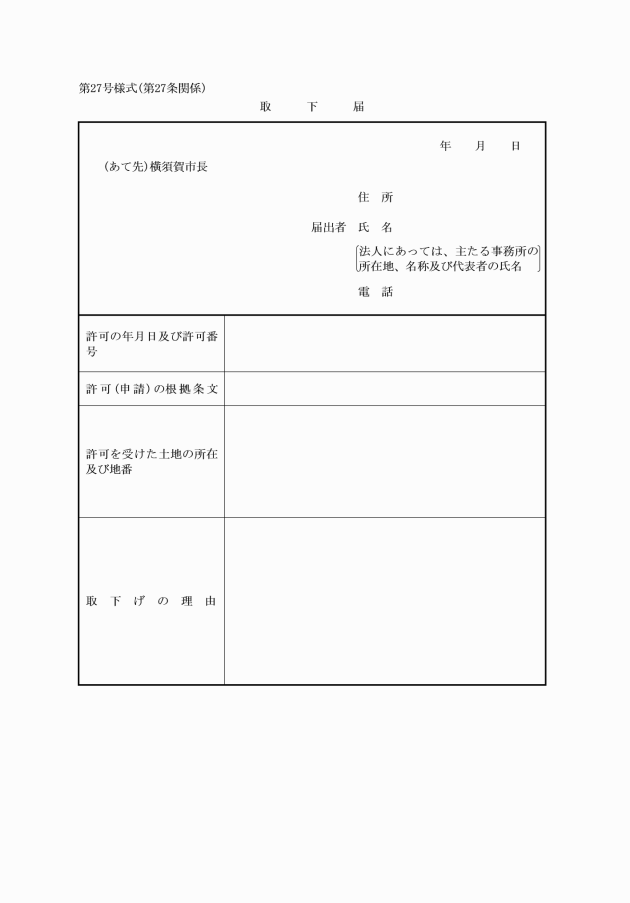

(取下届)

第27条 開発許可条例第17条に規定する取下届は、第27号様式による。

(平17規則73・追加、令7規則60・一部改正)

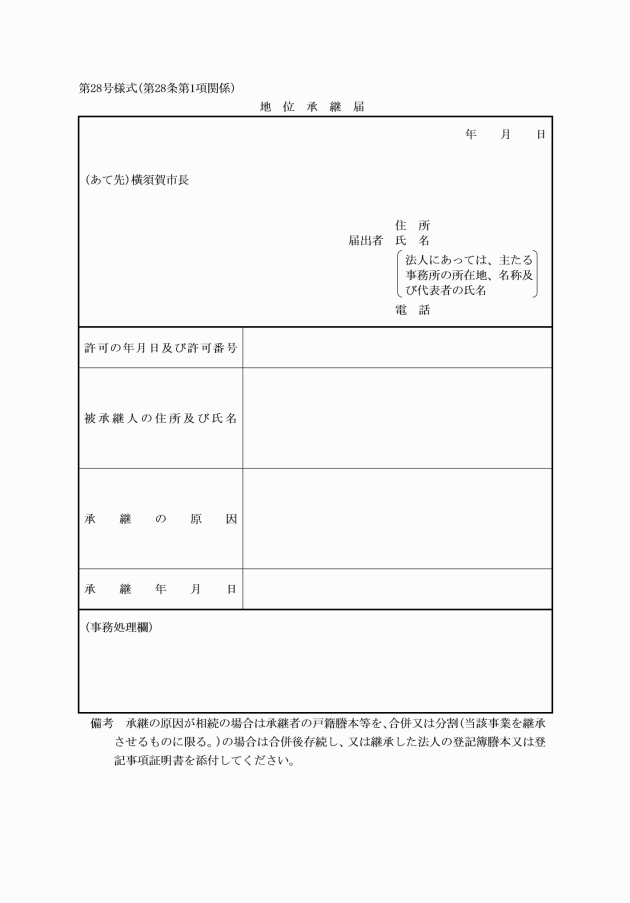

(地位承継届)

第28条 開発許可条例第18条第1項に規定する地位承継届は、第28号様式による。

2 前項の届出書には、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(平17規則73・旧第26条繰下・一部改正)

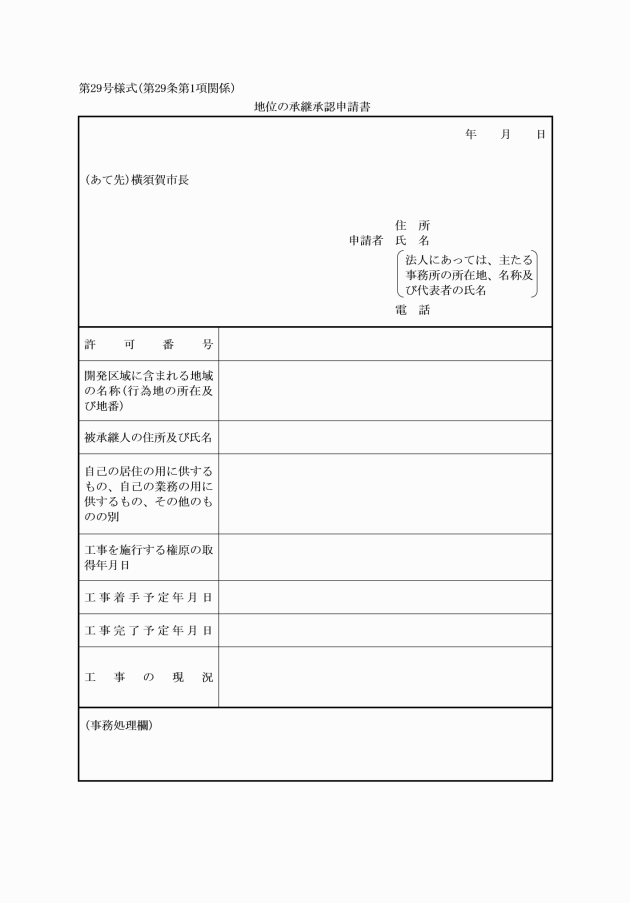

(地位の承継承認申請書)

第29条 開発許可条例第18条第2項に規定する地位の承継承認申請書は、第29号様式による。

2 前項の申請書(法第29条及び第43条の規定による許可の場合に限る。)には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書

(2) 権原を取得したことを証する書類

(3) 工事の施行状況に関する書類

(4) 開発区域位置図

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則73・旧第27条繰下・一部改正)

(平17規則73・一部改正)

(1) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。)

(2) 配置図

(3) 各階平面図(縮尺200分の1以上)

(4) 立面図(縮尺200分の1以上で、2面以上)

(5) 断面図(2面以上)

(6) 日影図

(7) 公開空地等の配置図

(8) 公開空地等の面積算定図

(9) 有効公開空地率算定書

(10) 屋上緑化計画図

(11) 屋上緑化面積計算書

(12) その他市長が必要と認める図書又は書面

5 前項に規定する認定基準要件の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を変更しようとするときは、認定基準要件の管理責任者設置(変更)届を市長に提出するものとする。

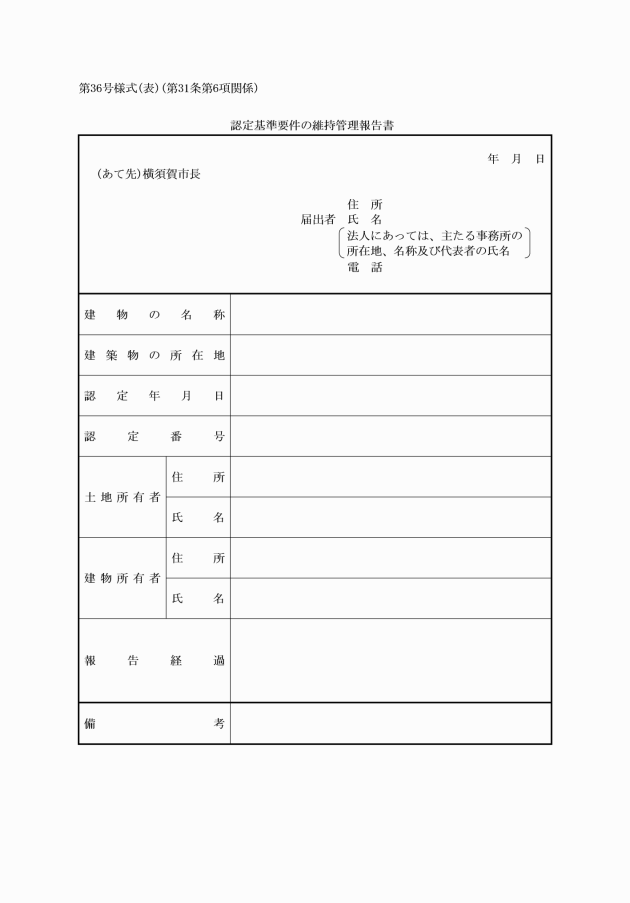

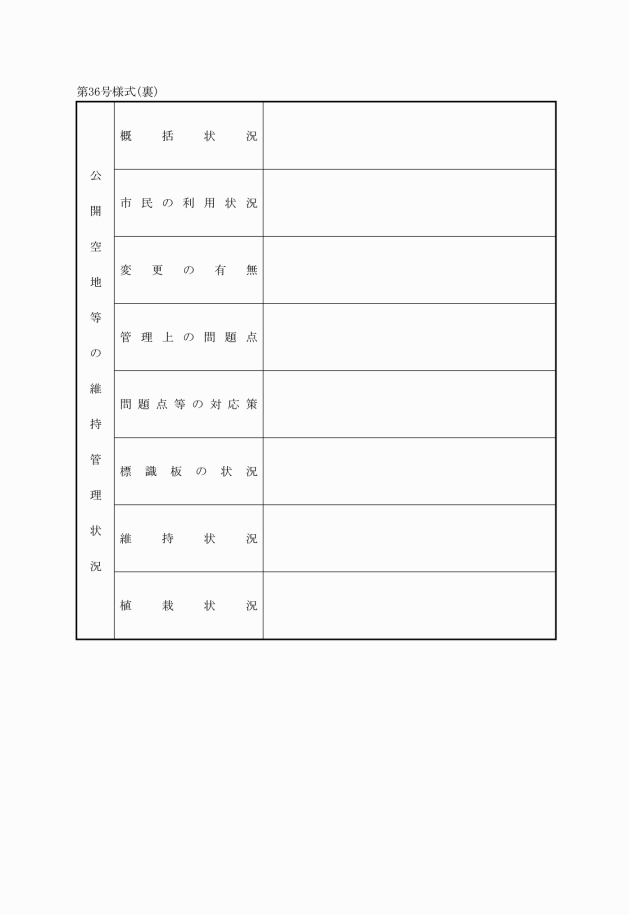

6 管理責任者は、建築物の完成後3年ごとに、認定基準要件の維持管理報告書(第36号様式)を市長に提出するものとする。

7 管理責任者は、公開空地等の適切な場所又は建築物の見やすい箇所に、当該公開空地等が横須賀都市計画高度地区に規定する適用緩和又は適用除外に基づいて設けられたものである旨を記載した公開空地等の標識を掲げるものとする。

8 前項の標識は、ステンレス等の耐久性が高い材質を用いるものとし、破損し、若しくは倒壊しないよう設置し、又は記載事項が不鮮明にならないよう管理しなければならない。

(平16規則2・追加、平17規則73・一部改正)

第6章 雑則

(平17規則73・旧第5章繰下)

(書類の提出部数)

第32条 法、省令及び開発許可条例の規定により市長に提出する申請書、届出書、申出書及びその添付書類の部数は、2部とする。ただし、法第35条の2第3項若しくは第58条の2第1項、省令第29条若しくは第32条又は開発許可条例第14条第1項若しくは第16条から第18条までの規定により届出書等を提出する場合は、この限りでない。

(平16規則2・旧第31条繰下、平17規則73・平21規則54・令元規則28・一部改正)

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年7月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月25日規則第108号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年12月10日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月10日規則第44号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月25日規則第48号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成30年9月26日規則第79号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月25日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月21日規則第108号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第6号)抄

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月25日規則第43号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和6年7月25日規則第62号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年5月26日規則第60号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条の15第3項関係)

(平17規則73・追加、平22規則44・平27規則48・一部改正)

管理別 | 水利種別 | 標識の様式 | 色彩 |

横須賀市管理となる消防水利 | 消火栓 |

| 文字及び縁を白色、地を赤色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。 |

防火水槽 |

| ||

自主管理となる消防水利 | 消火栓 |

| 文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。 |

防火水槽 |

(平17規則73・追加、令3規則80・一部改正)

(平17規則73・追加、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・追加)

(平17規則73・旧第1号様式繰下)

(平17規則73・旧第2号様式繰下)

(平17規則73・旧第3号様式繰下)

(平17規則73・旧第4号様式繰下、令3規則58・令7規則60・一部改正)

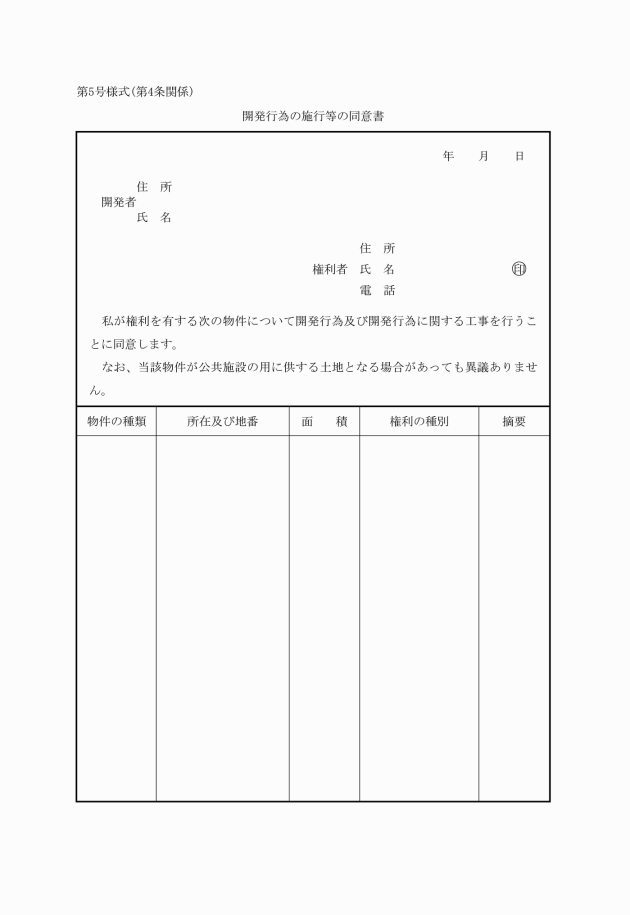

(平17規則73・旧第5号様式繰下)

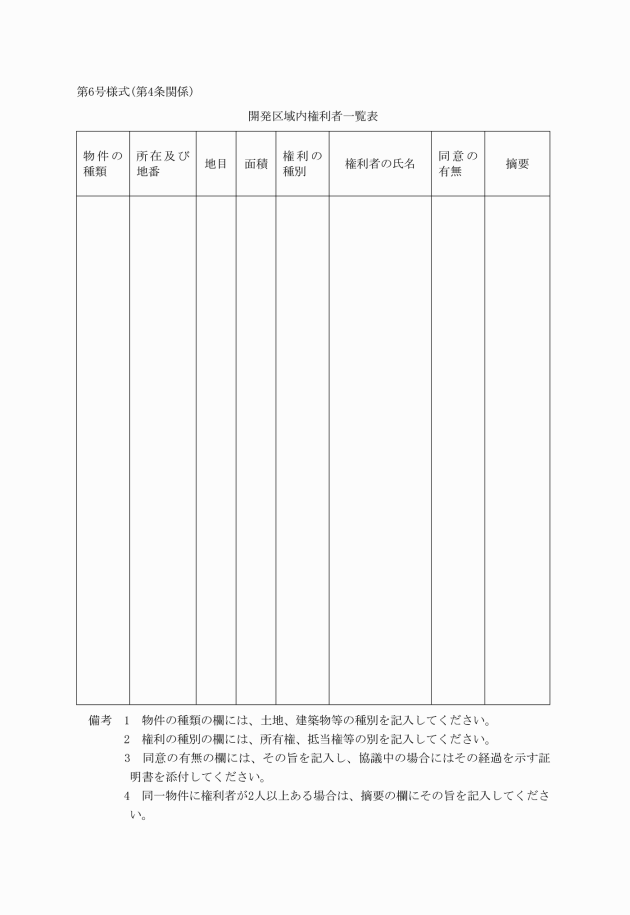

(平17規則4・一部改正、平17規則73・旧第6号様式繰下、平22規則44・令3規則58・令7規則60・一部改正)

(平17規則4・一部改正、平17規則73・旧第7号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第8号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平19規則84・追加、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第9号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平19規則84・追加、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第10号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第11号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第12号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第13号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第14号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第15号様式繰下)

(平17規則73・旧第16号様式繰下、令元規則28・一部改正)

(平17規則73・旧第17号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則4・一部改正、平17規則73・旧第18号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第19号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第20号様式繰下)

(平17規則73・旧第21号様式繰下)

(平17規則73・旧第22号様式繰下、令3規則58・一部改正)

(平18規則108・追加、平22規則44・令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第25号様式繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第26号様式繰下・一部改正、令3規則58・令7規則60・一部改正)

(平17規則73・追加、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・追加、令3規則58・一部改正)

(平17規則73・旧第27号様式繰下)

(平17規則73・旧第28号様式繰下、平22規則44・一部改正)

(平17規則73・旧第29号様式繰下)

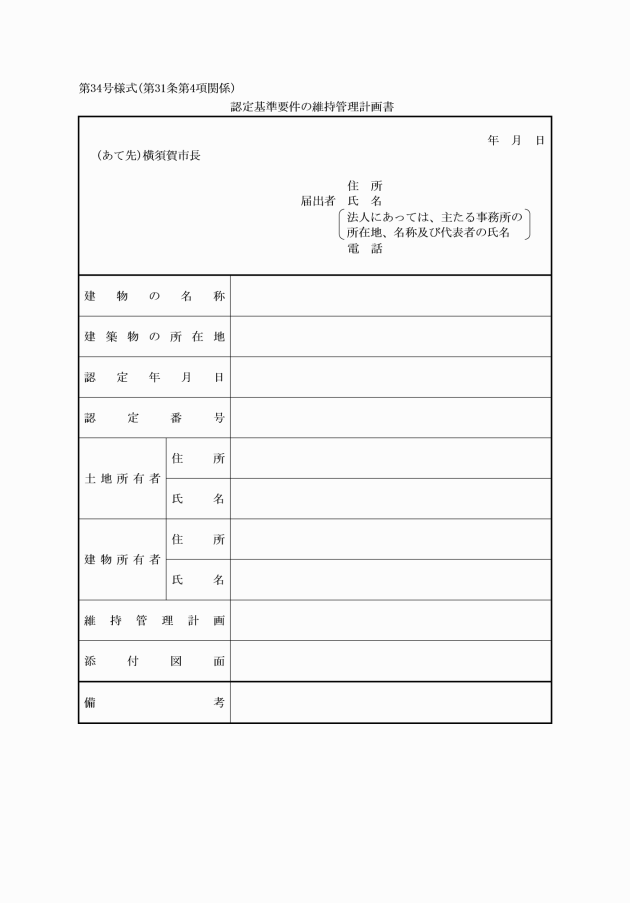

(平16規則2・追加、平17規則73・旧第30号様式繰下、令3規則58・一部改正)

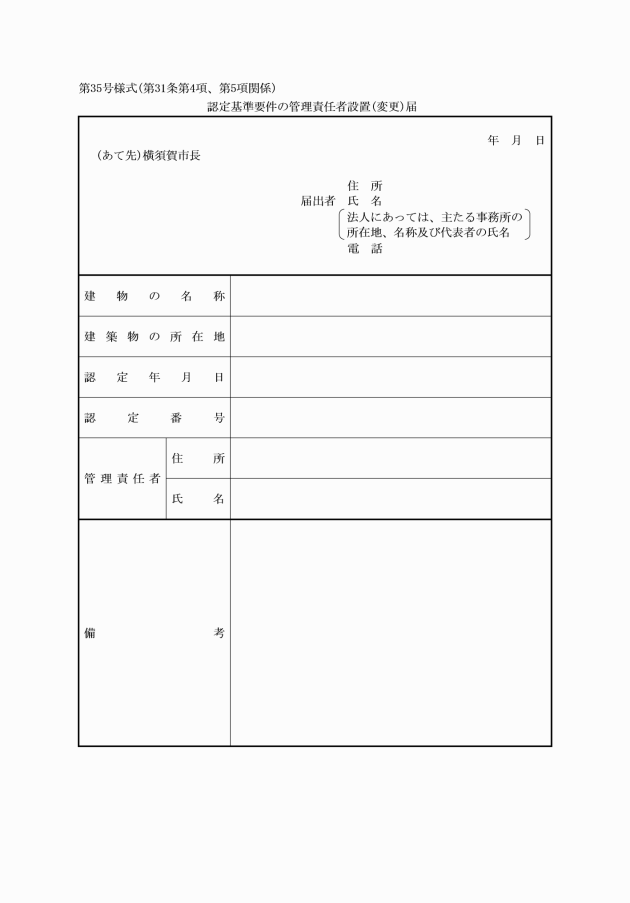

(平16規則2・追加、平17規則73・旧第31号様式繰下、令3規則58・一部改正)

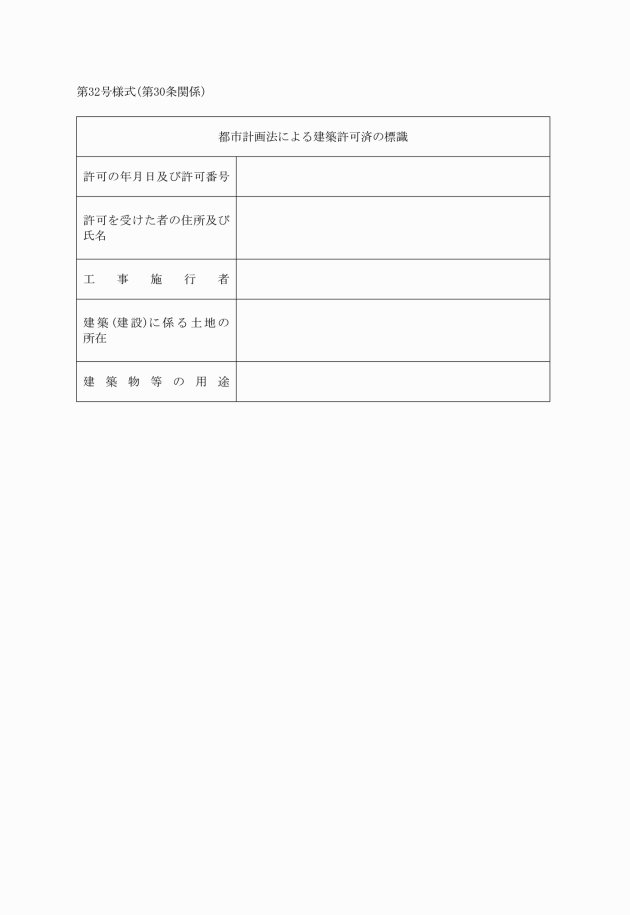

(平16規則2・追加、平17規則73・旧第32号様式繰下、令3規則58・一部改正)

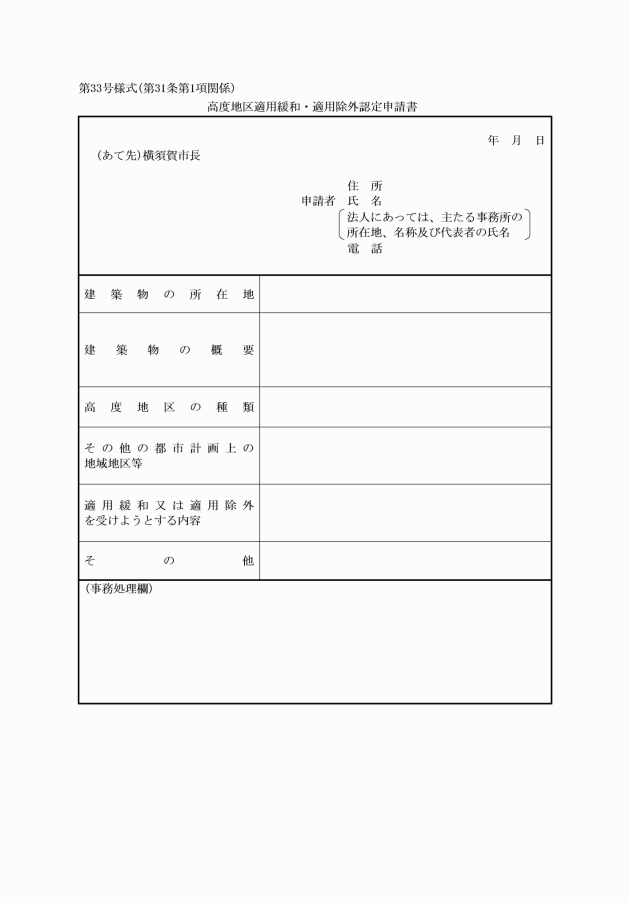

(平16規則2・追加、平17規則73・旧第33号様式繰下、令3規則58・一部改正)