○公文書管理規程

平成21年4月1日

訓令甲第8号

公文書管理規程を次のように定める。

公文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の収受等(第6条―第10条)

第3章 事案の処理(第11条―第22条)

第4章 文書の発信(第23条―第26条)

第5章 公文書の編集及び引継(第27条―第34条)

第6章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公文書の管理については、公文書管理規則(平成21年横須賀市規則第16号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、規則の例による。

(1) 局 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第2項に規定する民生局をいう。

(2) 部 行政組織条例第1条第1項に定める部をいう。

(3) 課等 次に掲げるものをいう。

ア 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)に定める課

イ 行政センター

ウ 消防局の課及び消防署

(4) 情報システム 横須賀市情報セキュリティ規則(平成29年横須賀市規則第11号)第2条第3号に規定する情報システムであって、文書管理システム以外のものをいう。

(5) 電子決裁 文書管理システムにより電子的な承認をもって意思決定することをいう。

(平22訓令甲2・令2訓令甲6・令3訓令甲17・令7訓令甲7・一部改正)

(管理責任者)

第3条 課等の文書事務の適正かつ円滑な処理を確保するため、各課等に管理責任者を置く。

3 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、課等の文書事務について、必要があると認めるときは、管理責任者に対して助言することができる。

(平31訓令甲1・一部改正)

(文書主任)

第4条 課等に文書主任を置く。

2 文書主任は、課等の庶務に関する事務を担当する係長又は主査をもって充てる。

3 文書主任に事故があるときは、管理責任者が指名した係長又は主査がその職務を代理する。

(平24訓令甲1・一部改正)

(文書主任の事務)

第5条 文書主任は、課長等の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 公文書の処理の促進及び改善に関すること。

(2) 公文書の整理及び保管に関すること。

(3) 公文書の引継及び廃棄に関すること。

(4) 文書管理システムに関すること。

(5) その他文書事務に関し必要な事項

第2章 文書の収受等

(総務課到達文書の収受)

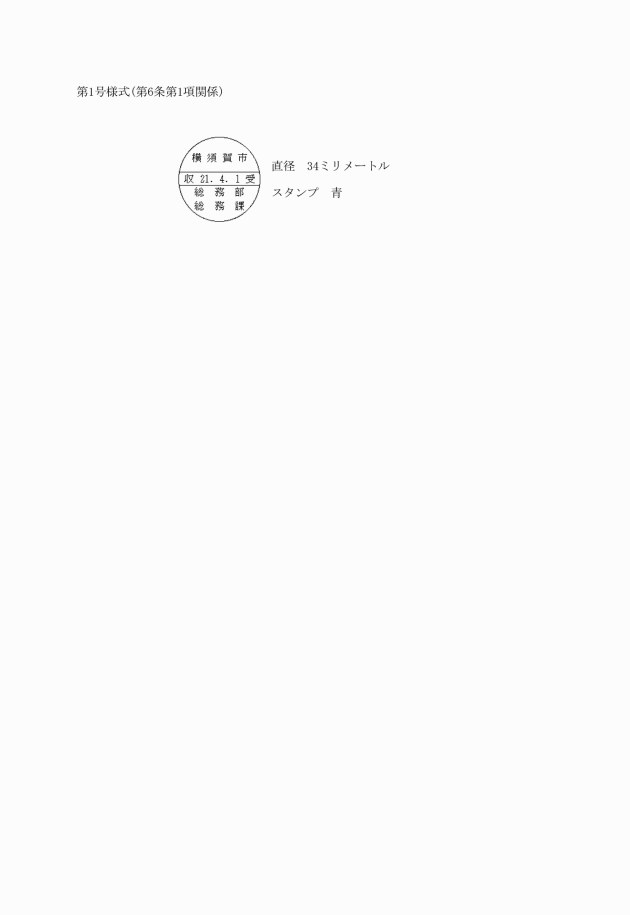

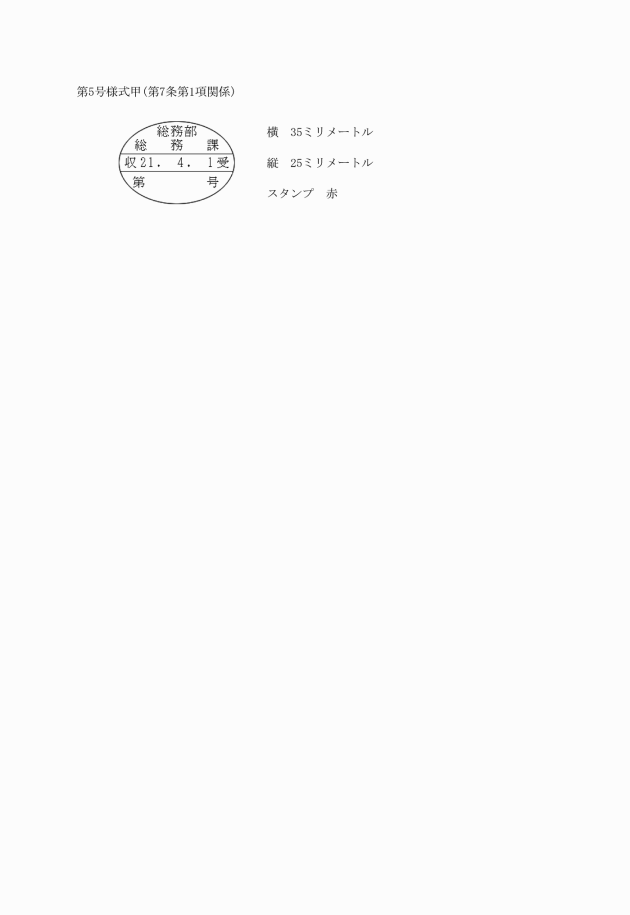

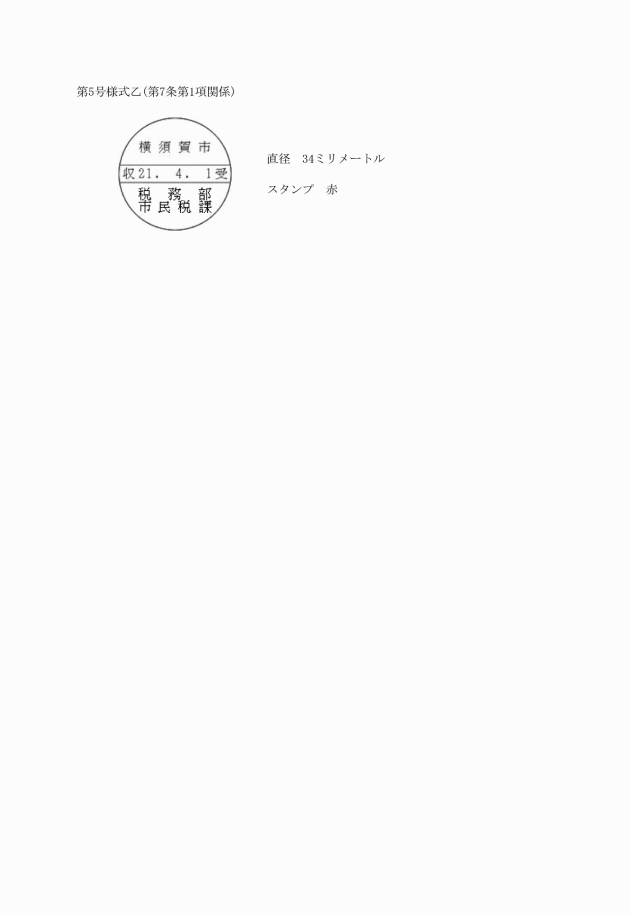

第6条 総務部総務課(以下「総務課」という。)は、郵便等により総務課に到達した文書(以下「総務課到達文書」という。)のうち、配布先が明らかな総務課到達文書は開封せず、配布先が明らかでない総務課到達文書は開封して配布先を確認したうえで、総務課の文書区分棚を利用して配布するものとする。この場合において、総務課は、開封した総務課到達文書の封筒の表側に総務課受付印(第1号様式)を押印するものとする。

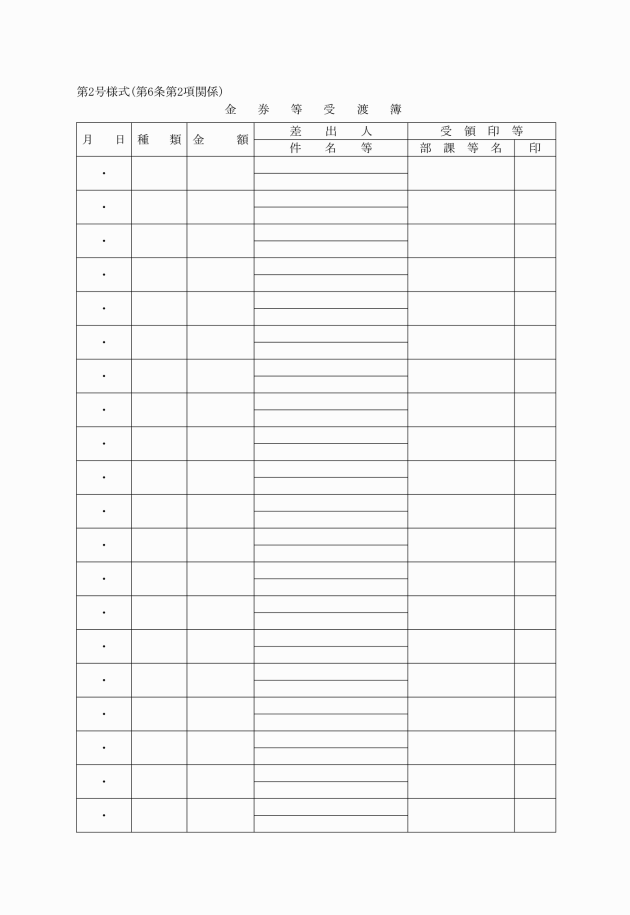

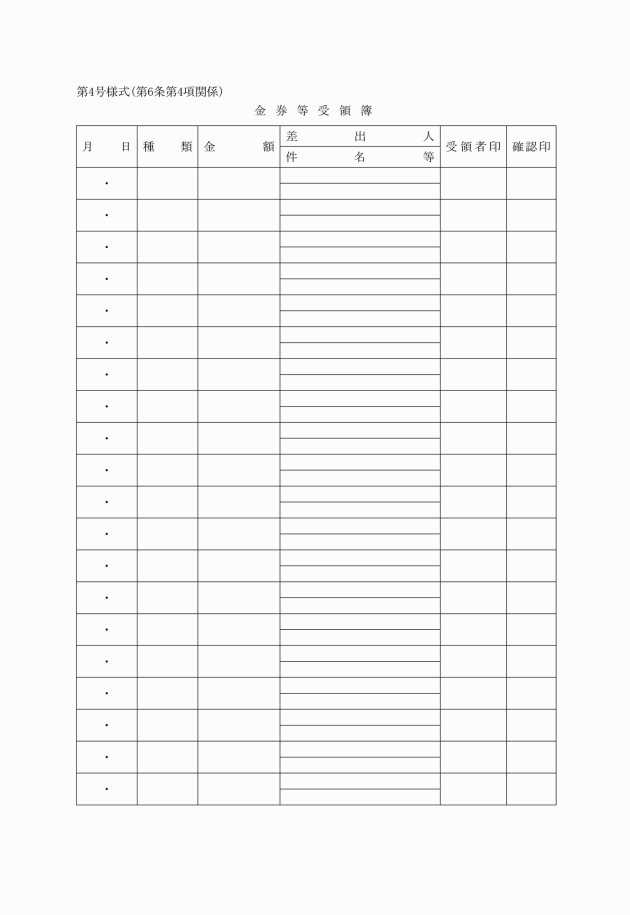

(1) 現金、有価証券等が入っていることが明らかな郵便物 当該郵便物を開封してその封筒の表側に総務課受付印を押印し、金券等受渡簿(第2号様式)に記入のうえ所管する課等の職員に手渡す。

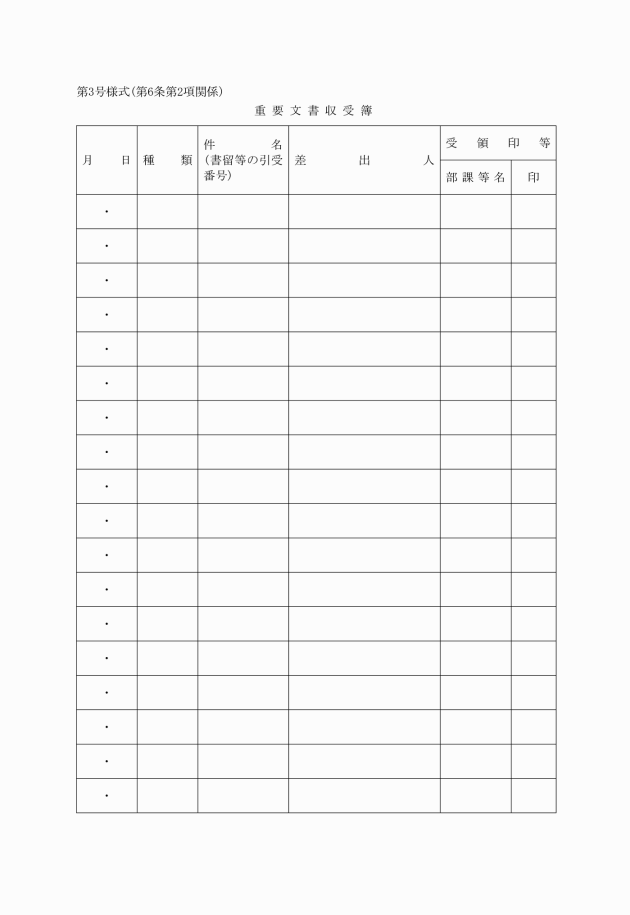

(2) 書留郵便物(現金書留を除く。) 封筒の表側に総務課受付印を押印し、重要文書収受簿(第3号様式)に記入のうえ所管する部の庶務担当課の職員に手渡す。

(3) 訴訟その他のその到達の日時が権利の得失等に関係すると思料される郵便物 当該郵便物を開封してその総務課到達文書の余白に到達の日時を明記するとともに取扱者印を押印し、重要文書収受簿に記入のうえ所管する課等の職員に手渡す。

3 前項に掲げる文書の配布に当たっては、当該文書を手渡した職員の受領印を受けるものとする。

5 第2項第2号に掲げる総務課到達文書を手渡された職員は、課等ごとに区分して所管する課等の職員に手渡すものとする。

(平24訓令甲1・平24訓令甲11・平31訓令甲1・令5訓令甲5・一部改正)

(1) 申請、届出その他の法令、条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知に係る文書

(2) 国、地方公共団体その他公共団体等からの通知で法令上の効果を有するものに係る文書

(3) 契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第43条の規定により提出を受けた請求書(以下「請求書」という。)

(4) 不服申立て、訴訟その他のその到達の日時が権利の得失等に関係すると思料される文書

(5) その他その到達の日時が重要な事項であると思料される文書

2 受付職員は、課等到達文書が当該課等で所管するものでないときは、当該事務を所管する課等へ送付しなければならない。

(平24訓令甲11・平30訓令甲2・令3訓令甲10・令4訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

(即日配布)

第8条 総務課の職員は、総務課到達文書を到達した日中に配布するものとする。ただし、やむを得ない場合は、適正に保管し、翌日直ちに配布しなければならない。

(平24訓令甲11・一部改正)

(親展文書)

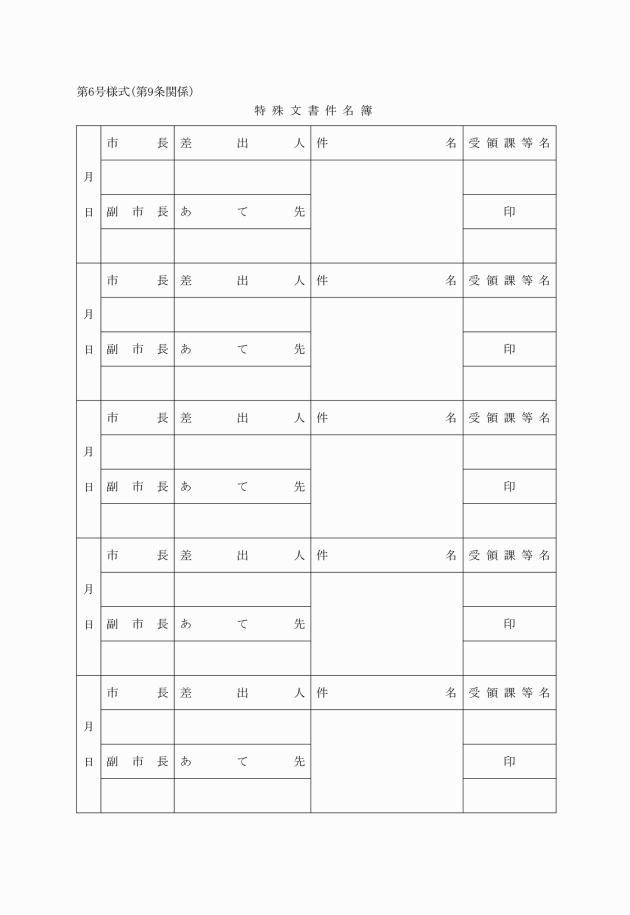

第9条 市長室秘書課長は、市長又は副市長あての親展文書を受けたときは、特殊文書件名簿(第6号様式)に記入して市長又は副市長の閲覧後、速やかに所管する課長等に送付しなければならない。

(平30訓令甲2・一部改正)

(電子メール等)

第10条 職員は、電子メール(情報システムを含む。以下同じ。)により受領した文書について、到達に係る事務の処理をする必要があるものは、文書管理システムにより処理するものとする。

3 職員は、電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により受領した文書が当該課等で所管するものでないときは、当該事務を所管する課等へ送付し、又は転送しなければならない。ただし、所管する課等が明らかでない場合は、関係する部の庶務担当課に送付し、又は転送するものとする。

4 第7条第1項の規定は、ファクシミリにより受領した文書について準用する。

(平24訓令甲11・令2訓令甲1・令3訓令甲10・令4訓令甲6・令5訓令甲5・令7訓令甲7・一部改正)

第3章 事案の処理

(供覧)

第11条 職員は、参考のため又は指示を受けるために、課等到達文書及び電子メール等により課等に到達した文書又は作成した文書を必要に応じて供覧することができる。

(平24訓令甲11・令7訓令甲7・一部改正)

(起案)

第12条 職員は、事案の処理について意思決定するため起案するときは、文書管理システムにより行うものとする。ただし、総務部長が別に定める事案の処理について意思決定するため起案するときは、紙による決裁(以下「紙決裁」という。)の方法により起案することができる。

2 職員は、文書管理システムにより回議する場合において、決裁文書の一部について紙の公文書を用いる必要があるときは、当該紙の公文書を添付して起案することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、情報システム又は必要に応じて情報システムから印刷物として出力したものを用いる方法であって、総務部長が別に定めるものにより起案することができる。ただし、情報システムにより起案する方法を構築する場合は、あらかじめ文書により総務課長の承認を得なければならない。

(平23訓令甲4・平29訓令甲7・平31訓令甲1・令2訓令甲1・令5訓令甲5・令7訓令甲7・一部改正)

(決裁文書の作成)

第13条 決裁文書は、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 起案者は、文書管理システムに決裁区分、発議年月日、保存期間等の必要な事項を入力しなければならない。

(2) 前号の決裁区分は、次に掲げる決裁区分に応じ、それぞれに定める表示をしなければならない。

ア 市長の決裁を受けるもの ①

イ 副市長の決裁を受けるもの ②

ウ 局長の決裁を受けるもの

エ 部長又は担当部長の決裁を受けるもの ③

オ 保健所長の決裁を受けるもの ④

カ 課長等の決裁を受けるもの ⑤

(3) 決裁を受けなければならない事項が2以上の局、部又は課等に及ぶものは、関係の最も深い課等で起案し、関係する局、部又は課等に合議するものとする。

(4) 庁外へ発信する文書は、市長その他処分権限を有する者を発信者とし、その末尾に事務を担当する部課等名(局に属する部の課等にあっては、局部課等名)を記入するものとする。ただし、通知、照会、回答、依頼、送付等の文書で法令上の効果を有しないものの発信者は、部長、担当部長又は課長等の役職名とすることができる。

(平29訓令甲7・平30訓令甲2・平31訓令甲1・令2訓令甲1・令2訓令甲6・令3訓令甲17・令5訓令甲5・一部改正)

(1) 款 部名

(2) 項 課等名

(3) 目 課等の事務分掌等を参考に課長等が定めた名称

(4) 簿冊名 事務事業の名称を参考に課長等が定めた名称

2 文書分類の作成は、年度当初に行うものする。

3 各課等に共通に存在する決裁文書の文書分類は、総務課長が定めるものとし、課等の固有の決裁文書の文書分類は、当該課長等が定めるものとする。

(平31訓令甲1・令2訓令甲1・一部改正)

(決裁)

第15条 決裁の方法は、文書管理システムにより起案したものは電子決裁により、紙決裁の方法により起案したものは押印又は署名により、情報システムにより起案したものは当該情報システムの決裁方法により行うこととする。

(平23訓令甲4・一部改正)

(合議)

第16条 合議された課等の職員は、合議された事案について異議等がある場合を除き、速やかに決裁し、回付しなければならない。

2 合議された事案について異議のあるときは、主管部長等又は課長等と協議するものとする。この場合において、調査その他の理由により処理に日時を要するときは、その旨を発議者に連絡しなければならない。

(決裁文書等の持回り)

第17条 決裁文書又は供覧文書で特に説明を要するもの又は急施若しくは機密の保持を要するものは、所管する課等の職員が自ら持ち回ることができる。

(代決による処理)

第18条 市長の権限に属する事務について、市長又は専決規程(平成8年横須賀市訓令甲第3号)の規定により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のため、専決規程に定めるところにより代決しようとするときは、電子決裁の場合にあっては代決に必要な処理を行い、紙決裁の場合にあっては代決の表示をしたうえで、代決した者が押印し、又は署名しなければならない。

(平21訓令甲17・一部改正)

(後閲による処理)

第19条 決裁権者の補助者が短期間不在の場合で、その事案の処理に急を要するときは、当該事務に係る上位の職にある者の承認を得て、電子決裁の場合にあっては後閲に必要な処理を行い、紙決裁の場合にあっては後閲の表示をし、決裁権者の決裁を求めることができる。この場合において、当該決裁終了後速やかに不在であった者に承認を求めなければならない。

(決裁文書の変更等)

第20条 決裁文書の内容変更(内容を変更し、又は廃案とすることをいう。以下同じ。)を行う場合は、起案者又は当該内容変更を行った決裁権者若しくは決裁権者の補助者は、その旨を既に回議又は合議を終えた者に説明しなければならない。

(議案及び令達の決裁済文書の送付)

第21条 決裁が完了した決裁文書(以下「決裁済文書」という。)のうち、議案(条例に関するものを除く。)の決裁済文書は財務部財務課に、議案(条例に関するものに限る。)及び公文例規程第2条第1項に掲げる令達文書(指令文書を除く。以下単に「令達文書」という。)の決裁済文書は総務課に送付しなければならない。

(平31訓令甲1・令2訓令甲6・令3訓令甲2・令6訓令甲5・一部改正)

(決裁文書の完結)

第22条 決裁が終了し、事案の処理が完了したときは、電子決裁の文書は文書管理システムにおける完了処理を行い、紙決裁の文書及び情報システムにより起案した決裁文書は総務部長が別に定める方法により完了処理を行うものとする。この場合において、紙決裁の文書については、原則として文書管理システムに文書登録を行うものとする。

(1) 出納に関する公文書 当該出納があった日

(2) 契約に関する公文書 当該契約の履行が完了した日

(3) 令達文書 公布日

(4) 主として文書の発信を要する公文書 発信日

(5) 前各号に定める公文書以外の公文書 決裁日

(令5訓令甲5・令7訓令甲7・一部改正)

第4章 文書の発信

(文書番号等)

第23条 庁外に発信する文書(以下「庁外文書」という。)は、軽易なものを除き、公文書の発信の際に付する番号(以下「文書番号」という。)又は公文例規程第2条第1項第6号に規定する指令に関する文書を発信する際に付する番号(以下「指令番号」という。)を文書管理システムにおいて取得し、記載するものとする。

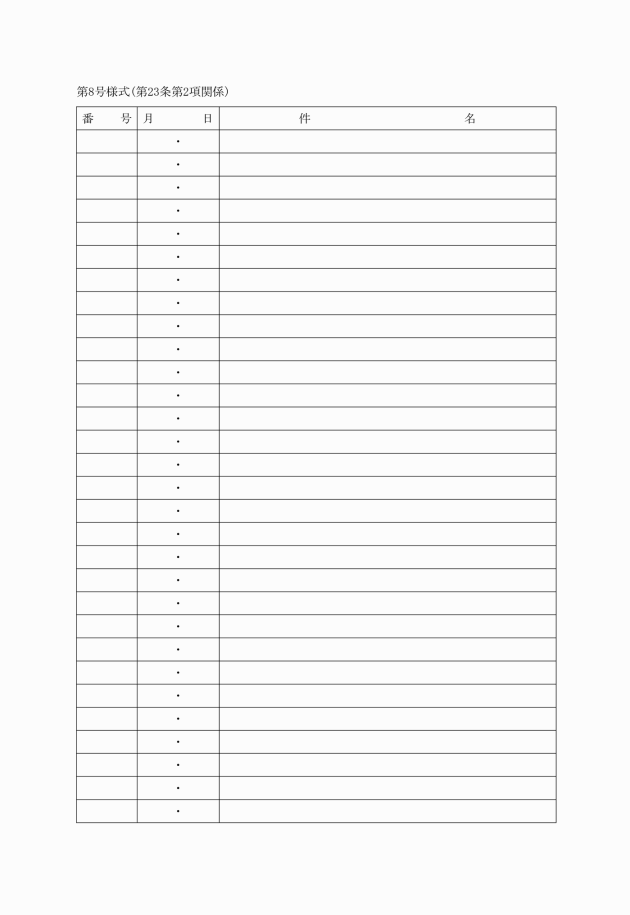

2 令達文書は、総務課において公告式番号簿(第8号様式)により種別ごとに暦年による逐一番号を付するものとする。

3 文書番号又は指令番号に表記する横須賀市、部及び課等の頭文字については、総務課長が別に定めるものとする。

(平31訓令甲1・一部改正)

(押印等)

第24条 文書番号又は指令番号を付した文書は、公印規則(昭和28年横須賀市規則第11号)に規定する公印(以下単に「公印」という。)を押印するものとする。ただし、総務部長が別に定める場合には、公印の押印を省略することができる。

2 庁外文書のうち外国語により作成された文書のうち市長名で発信するものは、公印を押印せず、市長の署名を受けるものとする。

(郵送文書等の取扱い)

第25条 庁外文書のうち郵送するもの(以下「郵送文書」という。)は、第3項に定めるもののほか、総務課において発送するものとする。

2 各課長等は、郵送文書をとりまとめ、総務課に送付しなければならない。

3 課等が大量に郵送する場合又は郵送文書の発送に急施を要する場合は、前2項の規定にかかわらず、当該郵送文書を所管する課等が発送するものとする。この場合において、当該課等は、郵送した日の翌日までに郵便局が交付した後納郵便物等取扱控を総務課に送付しなければならない。

4 電子メール等により発信できる文書は、法令上の効果を有しない文書とする。

5 郵送又は電子メール等以外の方法で発信することができる文書については、総務部長が別に定める。

(令6訓令甲13・一部改正)

(手渡文書の取扱い)

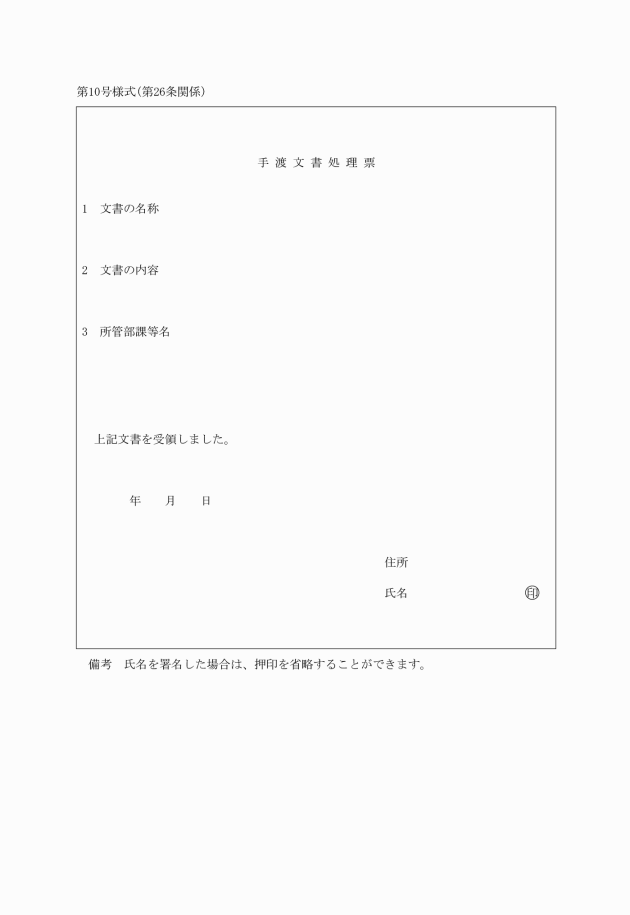

第26条 庁外文書のうち相手方に直接手渡す文書(以下「手渡文書」という。)であって、特に受渡しを明らかにする必要があるものは、課等において手渡文書処理票(第10号様式)を作成しなければならない。この場合において、相手方に直接文書を手渡した職員は、相手方に手渡文書処理票に署名を求めるものとする。

第5章 公文書の編集及び引継

(編集の方法)

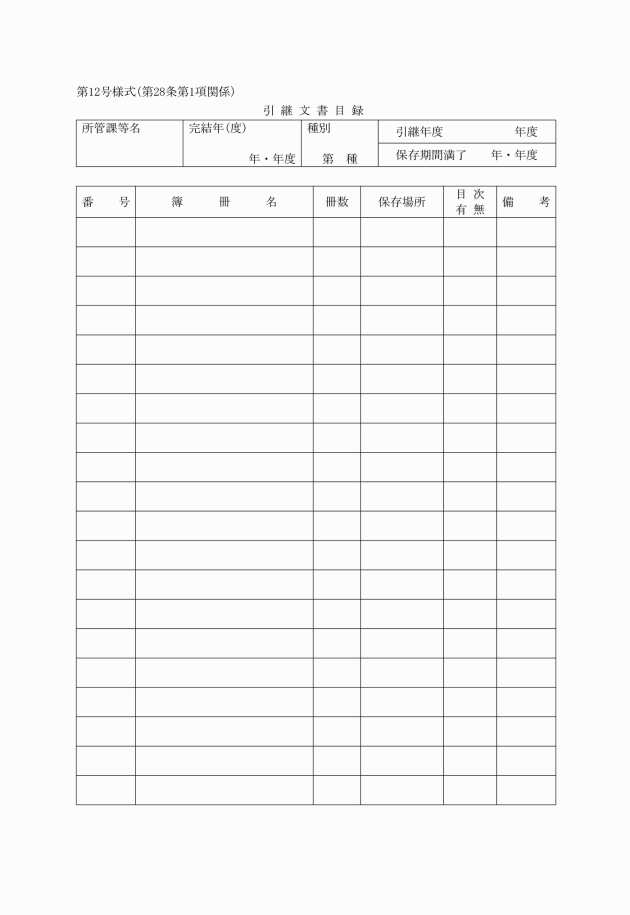

第27条 完結した文書及びこれに密接に関連する公文書(以下「完結文書等」という。)は、電磁的記録を除き、所管する課等において次に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 完結文書等は、単年度ごと(文書の性質上必要があるものについては、暦年ごと)に文書分類別にして決裁日の順に編集するものとする。ただし、必要に応じて2年分以上を合冊することができる。

(2) 図面等で完結文書等と共に編集することが困難なものは、箱若しくは紙袋に収め、又は結束して当該文書等とは別に編集することができる。

(3) 文書綴の表紙及び背表紙には、それぞれ年度(暦年のものは、年)、種別、文書分類及び所管する部課等名を記載するものとする。

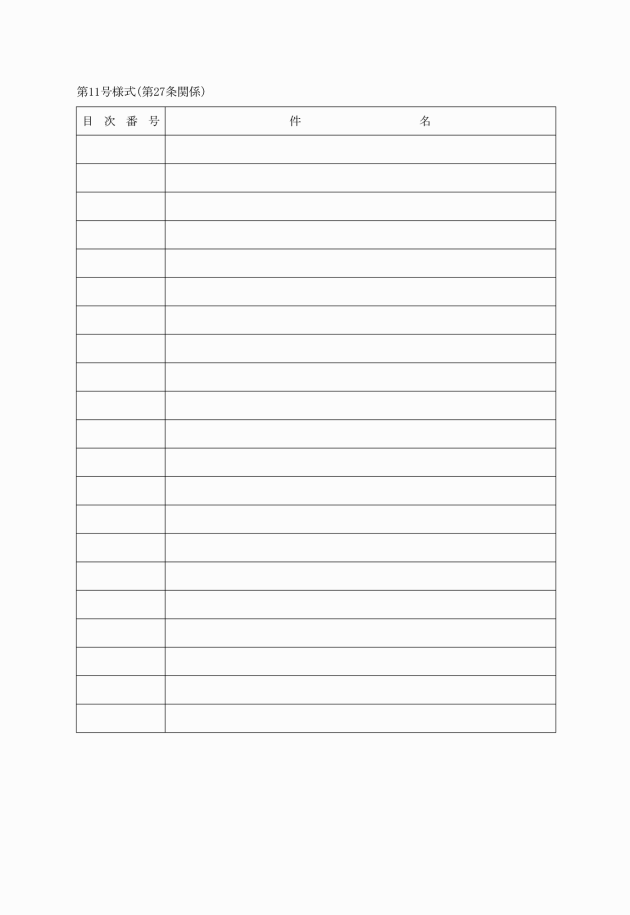

(4) 文書綴には、表紙の次に目次(第11号様式)を付するものとする。ただし、第5種及び第6種に属するものは、これを省略することができる。

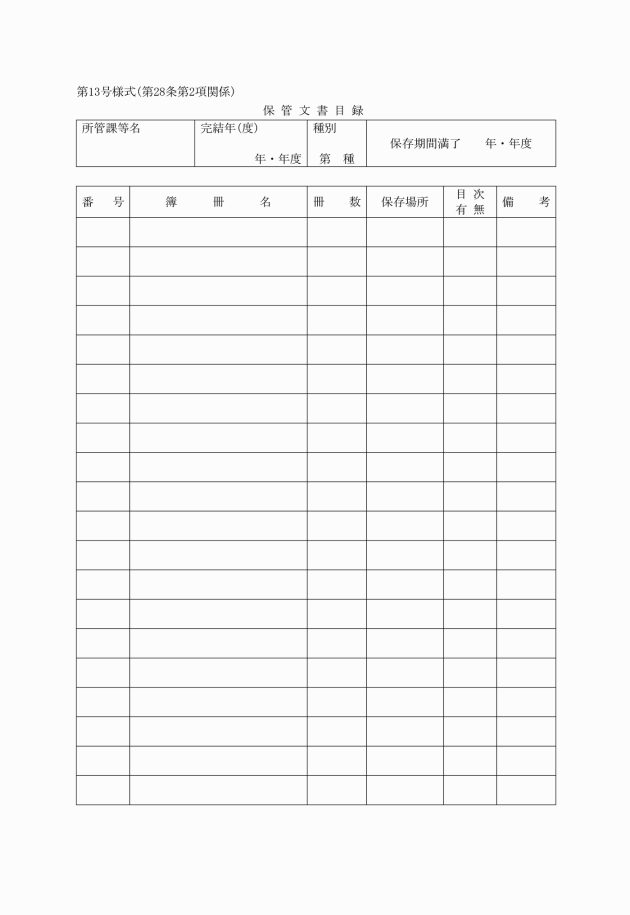

3 前2項の規定にかかわらず、本庁舎以外の庁舎に存する課等の管理責任者は、引継文書の対象となる完結文書等を当該庁舎において保管するものとする。この場合において、当該管理責任者は、保管文書目録を総務課長に提出しなければならない。

(平31訓令甲1・令5訓令甲5・令7訓令甲7・一部改正)

(引継文書の審査)

第29条 総務課長は、引継文書の編集状況の適否について審査した結果、適当でないものがあるときは、当該引継文書を所管する管理責任者に対して改善を求めることができる。

(平31訓令甲1・一部改正)

(書庫への保存)

第30条 総務課長は、前条の審査の結果、適当と認める引継文書を種別、年度順及び課等別に配列し、書庫に保存しなければならない。

2 総務課長は、引継文書のうち機密に属するものの書庫への保存について、必要な措置を講じなければならない。

(平31訓令甲1・一部改正)

(引継文書の閲覧)

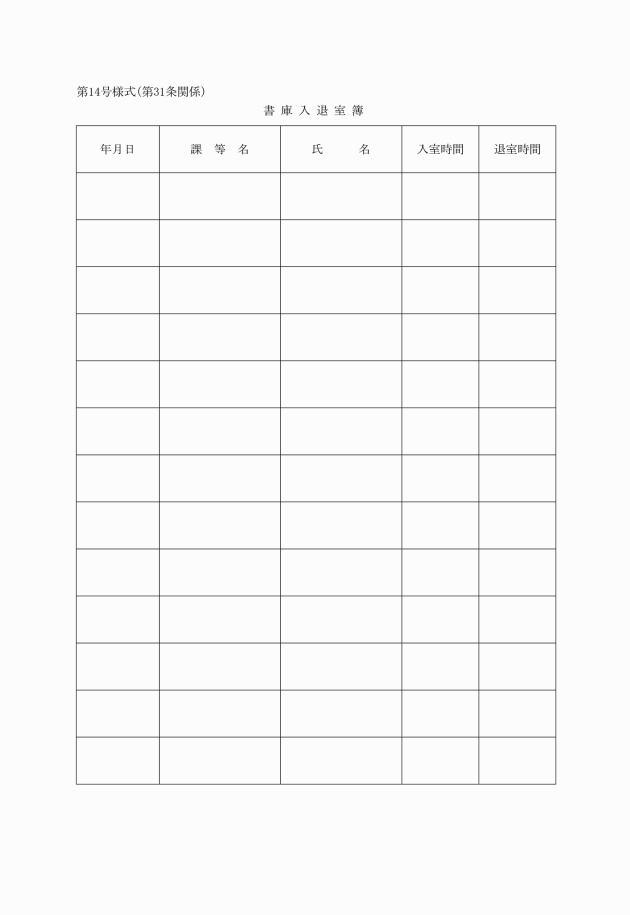

第31条 職員は、職務上必要があるときは、引継文書を閲覧することができる。ただし、引継文書が保存されている書庫に入退室するときは、書庫入退室簿(第14号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(引継文書の貸出し)

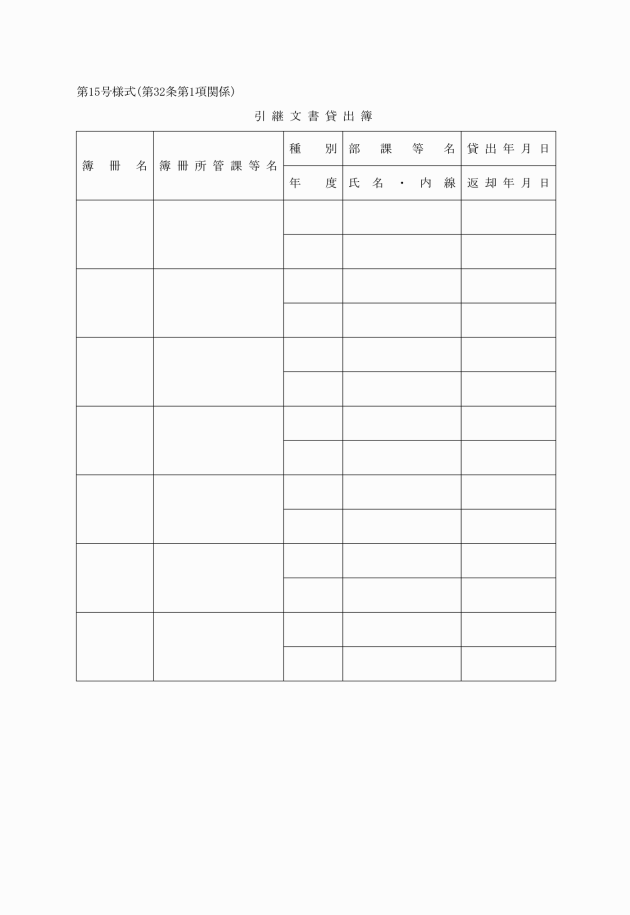

第32条 引継文書の貸出しを受けようとする職員は、引継文書貸出簿(第15号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

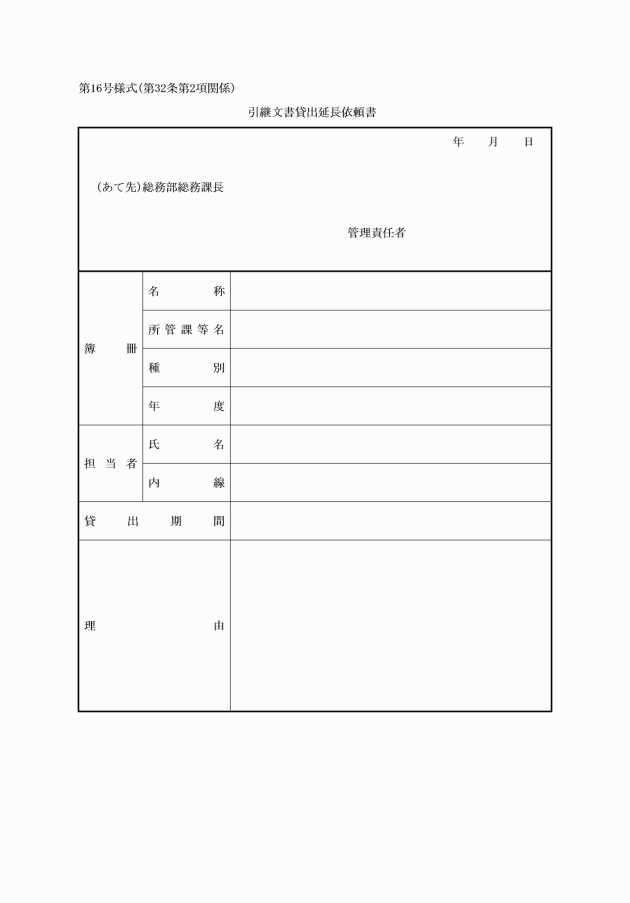

2 引継文書の貸出期間は、14日以内とする。ただし、管理責任者が引継文書貸出延長依頼書(第16号様式)を総務課長に提出することにより、14日を超える貸出を受けることができる。

3 総務課長は、引継文書の貸出期間中に必要があるときは、当該管理責任者に対して当該引継文書の返却を求めることができる。

(平31訓令甲1・一部改正)

(引継文書の持出し)

第33条 職員は、貸出しを受けた引継文書を庁外に持ち出し、又は他に転貸することはできない。ただし、文書により総務課長の承認を受けた文書は、庁外に持ち出すことができる。

(平31訓令甲1・一部改正)

(引継文書の亡失等の処置)

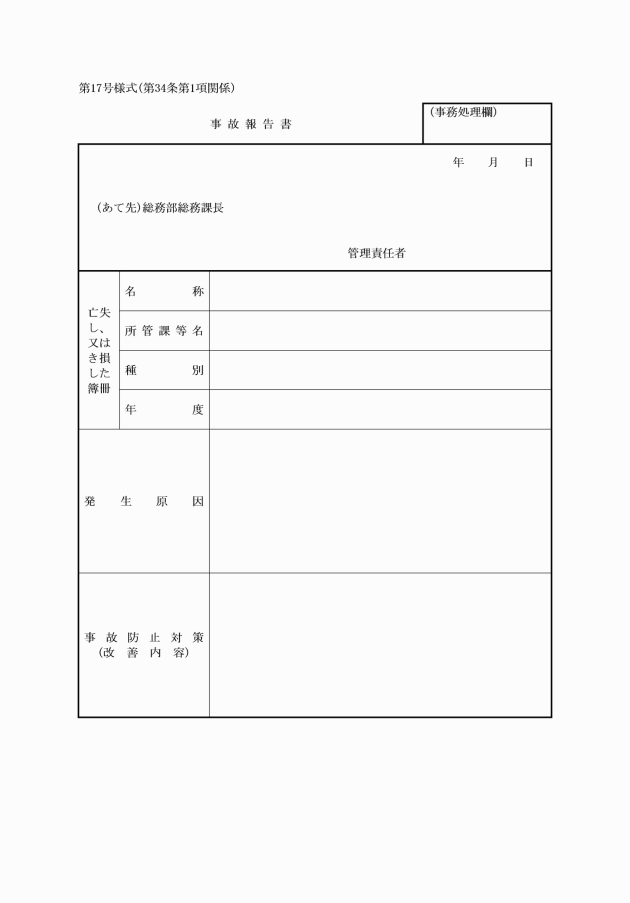

第34条 引継文書を亡失し、又は毀損した職員は、管理責任者にこの事実を報告し、報告を受けた管理責任者は、事故報告書(第17号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告書の提出を受けたときは、引継文書目録にその旨を記載するものとする。

(平31訓令甲1・一部改正)

第6章 雑則

(公文書目録の公表)

第35条 総務課長は、横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第4条第2項の規定に基づき、完結文書の件名を公文書目録として作成し、当該年度分を翌年度末までに一般の閲覧に供するものとする。

(平28訓令甲2・平31訓令甲1・一部改正)

(委任)

第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 公文書取扱規程(平成8年横須賀市訓令甲第4号)は、廃止する。

附則(平成21年12月10日訓令甲第17号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成22年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成23年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月10日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成29年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和2年3月23日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年7月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年7月30日訓令甲第17号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和6年9月25日訓令甲第13号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平30訓令甲2・一部改正)

第7号様式 削除

(令2訓令甲1)

第9号様式 削除

(令6訓令甲13)

(平31訓令甲1・一部改正)

(平31訓令甲1・一部改正)