総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 温暖化対策 > ブルーカーボンの取り組み > 相模湾側でのブルーカーボンの取り組み

更新日:2025年2月1日

ページID:109137

ここから本文です。

相模湾側でのブルーカーボンの取り組み

相模湾

相模湾沿岸では、平成24年ごろから、磯焼けが顕著となっています。

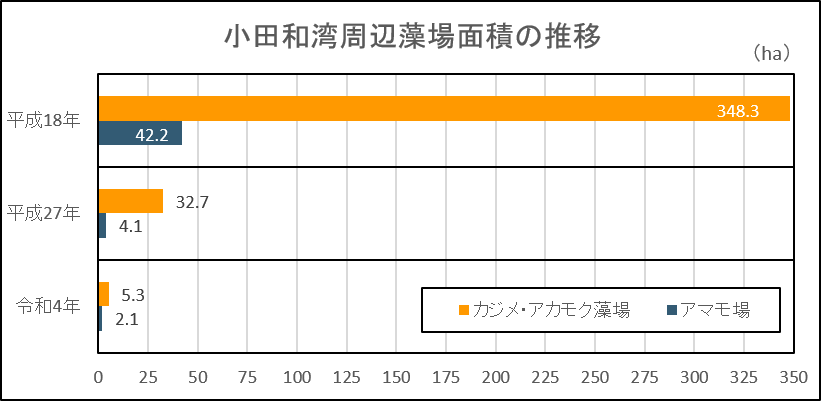

横須賀西部水産振興事業団の調査によると、平成18年から令和4年の間に、岩礁藻場は98.5%、アマモ場は95%減少しています。

磯焼けは主に①魚等に海藻を食べられてしまう「食害」、②海水温上昇等の環境変化による「枯死」、③台風等の暴風雨による「流失」などが主な原因だと考えられています。

これまでの磯焼け対策や県内で磯焼けに取り組む方々との情報交換などを通じて、横須賀市沿岸では、特に「食害」が大きな原因だと考えられています。

横須賀市では「海藻をこれ以上減らさない」ための食害生物の駆除と同時に「海藻を増やす」取り組みを行い、藻場回復を目指しています。

※小田和湾:佐島漁港と長井漁港の間にある小さな湾

食害生物の駆除

磯焼けによって、海藻を餌や隠れ家として利用していた水産資源が大きく減少したことで、漁獲量も減少しており、漁業にも打撃を与えています。

そこで、漁業者が自ら海に潜り、ウニ類やアイゴ等の食害魚の駆除を行っています。

横須賀市ではこうした活動に対し助成を行っています。(水産多面的機能発揮対策事業補助)

※磯焼けの原因と言われているウニは餌となる海藻が少ないことから身入りが悪く、食べられる部分が少ないため販売には向いていません。また、アイゴは背びれに毒があるだけでなく、身は独特の臭みがあることから、

本市では食用として取り扱われることはほとんどありません。

藻場造成

ミニストーン工法による藻場造成

ミニストーンと呼ばれるブロックにあらかじめカジメを取り付け、海底の岩盤に設置しています。

設置されたカジメが成長し、そこからタネ(遊走子)が放出され、周囲の岩盤に着生することで、新たにカジメが成長することが期待されます。

写真提供:岡部株式会社

写真提供:岡部株式会社

セルロースによる藻場造成

成長したカジメからタネ(遊走子)を取り出し、粘り気のあるセルロース溶液に混ぜ、ホースを使って海底の岩盤に蒔いていく手法です。粘り気のあるセルロース溶液を使うことで、狙った場所に効率的にカジメの種を着生させることができ、そこから新たにカジメが生えてくることが期待されます。

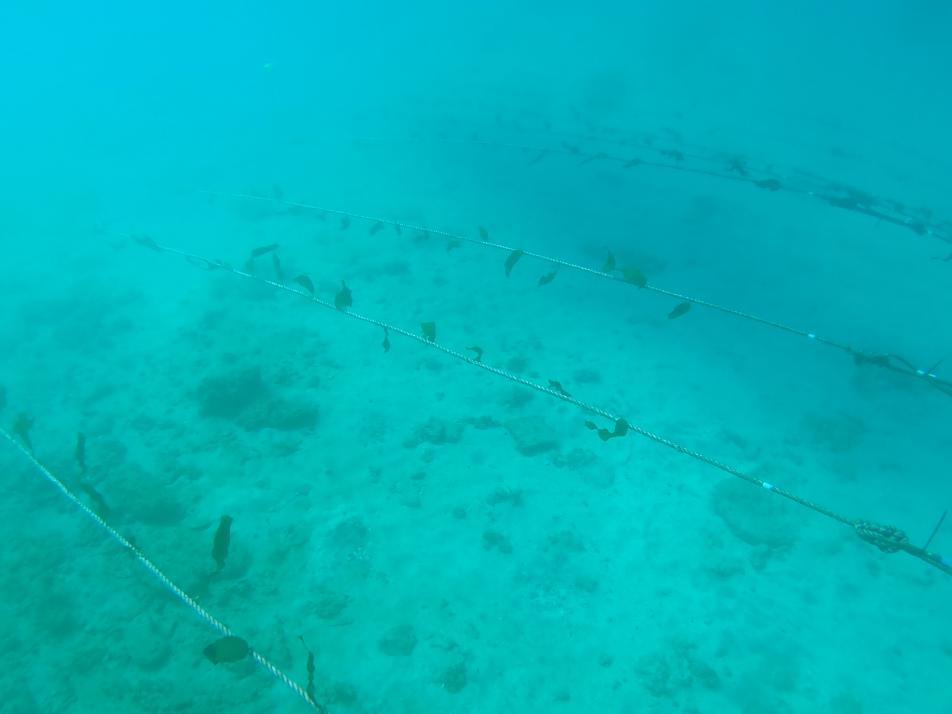

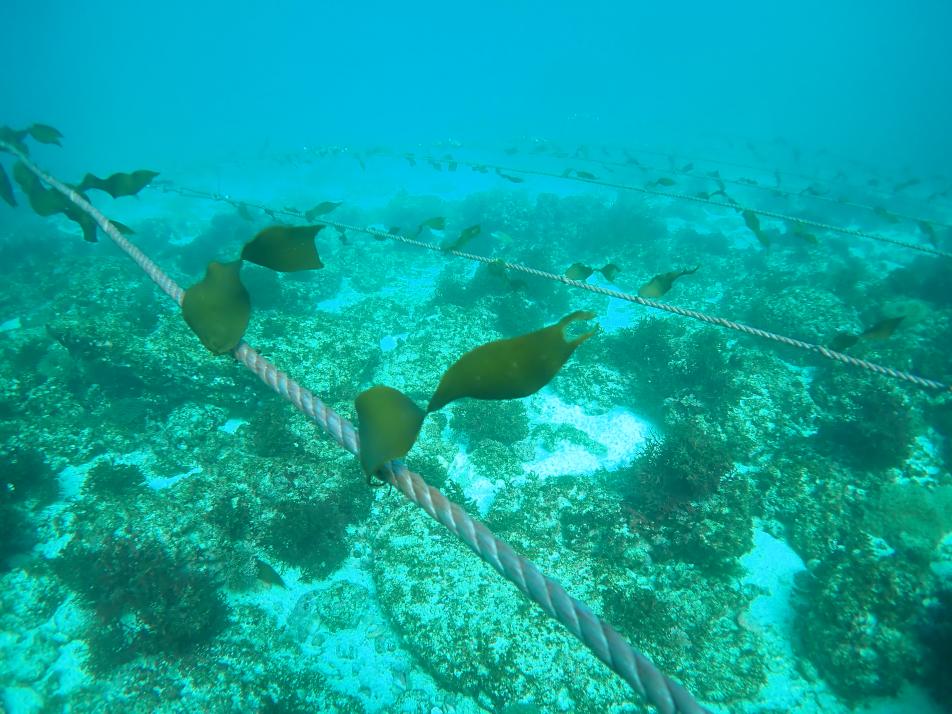

早熟カジメロープの設置

神奈川県水産技術センターが通常のカジメよりも早く成熟(遊走子を放出する状態)するカジメの種苗の生産を行っています。この種苗を⽔産技術センターから提供を受け、ロープに括り付けたものを海底に設置する取り組みを始めました。

通常よりも早く成熟するため、⾷害⽣物に⾷べられる(食害の被害)前に遊⾛⼦を出すことが期待できます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください