総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 教育 > 計画・広報 > 教育フォーラム2025を開催しました

更新日:2025年12月11日

ページID:94969

ここから本文です。

教育フォーラム2025を開催しました

1 開催趣旨

インクルーシブ教育や合理的な配慮について、学校、家庭、地域が一緒に考え、幅広い世代やさまざまな立場の人との意見交換を通じて、理解を深める。

2 開催日時・場所

令和7年11月1日(土曜日)9時30分~12時30分、総合福祉会館7階第1音楽室

3 来場者

計77人(参加者53人・見学者24人)

| 区分 | 内訳 | 人数 |

| 参加者 | ファシリテーター(関東学院大学法学部教授・牧瀬 稔氏) | 1人 |

| 講師(一般社団法人UNIVA・野口 晃菜氏)※VTRによる講演 | 1人 | |

| 高校生(横須賀総合高校8、三浦学苑高校4) | 12人 | |

| 大学生(関東学院大学法学部・牧瀬ゼミ) | 12人 | |

| 保護者 | 3人 | |

| 教員(小学校5、中学校4、横須賀総合高校3) | 12人 | |

| 公募市民 | 3人 | |

| 中央図書館1、教育研究所1、教育指導課1、支援教育課6 | 9人 | |

| 見学者 |

三浦学苑高校教頭、教育委員4、教育長、副教育長、教育総務部長、学校教育部長、教育指導課2、教育情報担当2、学校食育課1、支援教育課1、教育改革推進担当2、教育政策課7 |

24人 |

4 開催内容

支援教育課による「横須賀市における支援教育について」に関する説明の後、ファシリテーターの進行により以下のとおり開催しました。

[第1部]講演(9時30分~10時25分)※VTRによる講演

講師

・一般社団法人UNIVA 野口 晃菜 氏

■テーマ「誰もが過ごしやすいインクルーシブな学校のためのふつうアップデート」

〇講演者の主な発言要旨

- インクルーシブ教育とは、いろいろな子どもたちに合わせて学校を変えていくこと。

- 今の学校の「ふつう」を問い直していくこと。インクルーシブ教育はゴールではなくベクトルであり、その方向性に少しでも進んでいくプロセスが重要である。

- 学校における多様性の包摂は、子どもたちの基本的な人権のためにも必要だが、それを学ぶ機会をつくることは、多様性を包摂する社会のため、多様な人と協働するためにも重要である。

- インクルーシブな学校はどのようにつくるのか?

- いろいろな「ふつう」があることを知る。

- 私たちも子どもたちも一人一人違う。それを知る機会も少ないのかもしれない。

- 自分の「ふつう」と世の中の「ふつう」が一致していないと不便(社会モデル)。

- 今の社会はマジョリティ(多数派)の仕様に作られている。世の中の「ふつう」を疑わずに、世の中の「ふつう」に合わせていろいろなものを作ると、結果的にマイノリティの人を排除したり、差別したりするということが起こってしまう。

- 障害の社会モデルの考え方として、マジョリティが「ふつう」になっている社会が困難さの原因であるとされる。だからこそ、環境や社会の「ふつう」をアップデートしていくことが大事である。

- インクルーシブな学校を作っていくうえで大事なポイントは、最初からいろいろな子どもがいることを踏まえて、「ふつうアップデート」(基礎的環境整備)をしておくことである。それでも難しければ、合理的配慮で個別に調整していく。

- 困りごとを解決するには、人それぞれの「ふつう」があることを前提に、世の中の、学校の「ふつう」をアップデートすることが大切である。

- 大切なのは、今の「ふつう」で困っている人がいることを知ることである。また、アップデートできること、できないことを、多数決ではなく、みんなで話し合って決めていくことである。

[第2部]テーブルごとに分かれて意見交換(10時35分~12時10分)

〇テーマ

・第1ラウンド

自分の「ふつう」とまわりの「ふつう」が違うと感じたこと困ったなと思ったことは

・第2ラウンド

まわりの「ふつう」がどう変わると日常生活(学校生活)の困りごとが解消できると思いますか

〇テーブルホストによる「まとめの言葉」

- 体や気持ちについての違和感について話した。理解が重要だが、その理解する機会はどれだけ与えられているのか、また、理解はバランスが大事という話になった。

- 体育の種目の好き嫌いや、朝が苦手であること、仕事についての考え方などについて話し、いろいろな考えがあることがわかった。困りごとの解消には、みんなの認識を変えることが一番重要で、そのためにはメディアや県、国など大きなくくりでの支援が必要ではないかという話になった。また、みんなの「ふつう」が共有できて良かった。

- 連絡手段の「ふつう」について話し、関係性によって使い分けることが非常に大切であると感じた。また、進学についても話した。相手の「ふつう」を理解することが大切で、そのためには対話が重要なのではないかという話になった。

- 日常生活と学校、日常生活、学校職場というように分けて話し合いをした。全員の前提条件を疑い、さまざまな選択肢を持ちながら人に接することが大事であり、それぞれ育ってきた環境や経験が違うことを知っておくことが大事であるという話になった。

- 身体的、文化・社会・家庭、精神的という3つのカテゴリーで話し合った。困りごとの解決には、一人一人の違いを知る機会を設けることが有効なのではないかという意見が出た。例えば、学校で一人の子どものために環境を変えてみることが、多様性を学ぶ一つの教育の機会になるのではないかと考えた。

- 考え方や趣味、身体などについて話し、日常の中での違いをたくさん感じた。困りごとの解決には、人の価値観を押し付けないこと、否定しないこと、選択肢を増やすこと、個性を輝かせることなどが挙げられた。自分の「ふつう」は人と違い、困りごとではなく、人の個性であり、輝かせるべきものだという結論になった。インクルーシブ教育自体が押しつけになっていないかという意見も出た。

- 「ふつう」の感覚が変化していること、マナー、日常、趣味について話した。「ふつう」の変化に関して、正しいことを決めつけないという意見があった。また、「ふつう」であることが悪いと感じてしまうという意見もあった。そして、地域と社会と共に生きていかなければならないという結論になった。

- 日常生活と学校生活、「ふつう」の概念について話した。そもそも「ふつう」とは何だろうという話になった。それらの困りごとを解消するために、ユニバーサルデザインについて話した。また、「ふつう」の概念に関しては基準を設けない、「ふつう」という言葉を禁止するなどの意見があった。

- 価値観、好み、理解、身体などについて話した。外国につながりのある子どもが増加していく中で、どのような「ふつう」を共有していけばよいのかという議論が印象に残った。学校教育の理想について話し、好きな場所で学べる仕組みがほしい、また教員自身の教え方も「ふつう」を変えていかなければならないという意見が出た。

- 固定概念、価値観、人間関係について話した。選択の自由、ゆとり、敬語、成果基準があればよいのではないかという話になった。「ふつう」の範囲は広がり続けるものであり自分の「ふつう」はみんなの「ふつう」ではないと考え続けることが必要だと思う。

5 来場者の感想・意見など(感想カード集計結果)

〇回答者

27人(参加者26人、見学者1人)

〇区分

高校生7人、大学生7人、保護者2人、教員11人

〇感想

とても良かった[13人(48.2%)]、良かった[11人(40.7%)]、ふつう[2人(7.4%)]、あまり良くなかった[1人(3.7%)]

【自由意見1(抜粋)】「第1部の講演を聞いて、気づきやご感想がありましたらお書きください。」

- インクルーシブ教育の大切さ、多様性を重視した教育などそれぞれの難しさや良さが分かりました。

- インクルーシブ教育があくまでプロセス・ベクトルであることを学んだ。これからインクルーシブ教育が広がっていき、多様性を包括した教育ができることを望んでいる。

- もう少し踏み込んで、どう教育を変えていったら良いのかを聞いてみたかった。

- インクルーシブについて調べた時に、この方法が最終目標なんだと考えたのですがそうではなく、インクルーシブを実現することはただの目標のためのだとおっしゃっていて、目からウロコでした。

- みんな違ってみんないいという意識が社会にどんどん広がっていったら良いなと思いました。

【自由意見2(抜粋)】「第2部の意見交換の中で、気づきやご感想がありましたらお書きください。」

- 立場の異なる人たちの意見を聞くことができた。自分の関心があることは気持ちを共有しやすかったが普段アンテナを張っていないことには鈍いのだと思った。

- 普通とは?を考えること、選択肢を与えること、が話題になった。教員目線の普通と、それ以外の方の普通との違いを考えさせられた。

- 立場によって様々な意見が出ていました。私の班では、皆の意識や感覚を変えるにはどうすれば良いかという議題で盛り上がっていました。

- 年齢が異なってもそれぞれが出した意見に対して、納得し合える環境は非常に良いと感じました。

- 各自がお互いの意見を尊重しつつ、自分の考えを発言されていて、しっかりと議論がされていたと思います。

【自由意見3(抜粋)】「教育フォーラム全体について、ご意見・ご感想をお書きください。」

- こういう場は、積極的に行われて欲しいですし、学んだことを今日だけに留めないで広くみんなに発信したいと思いました。

- 普段何気なく感じていることをしっかりと言語化して学ぶことの重要性を感じました。今後もぜひ開催していただきたいです。

- 様々な立場の人達が一つのテーマについて議論をしたり、考えを共有することは大切だと思いました。これからも学校、行政、家庭、市民が同じ方向性に向かって教育を考えていくことの重要性を感じました。

- マジョリティ同士でマイノリティとのアプローチを相談するという場に過ぎないものだったので、若干机上の空論に感じてしまうような話も多かった。

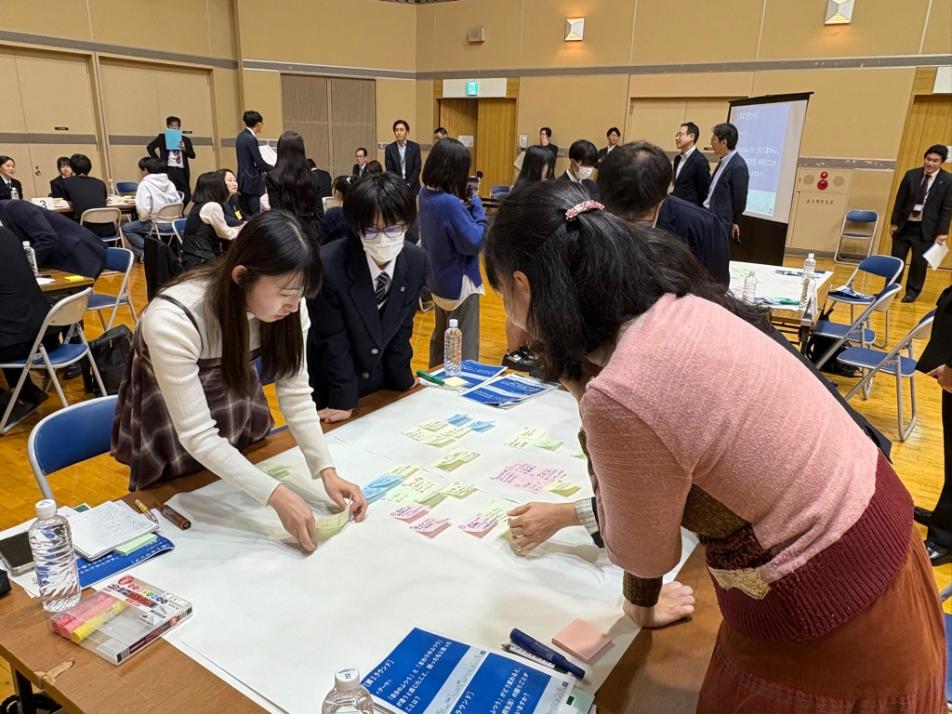

6 当日の様子

|

|

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください