総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 歴史・文化 > 歴史 > 浦賀の歴史とふれあう散策ルート > 浦賀の歴史とふれあう散策ルート2(西浦賀コース) > 浦賀の廻船問屋(萬屋清左衛門家)

更新日:2025年1月6日

ページID:33466

ここから本文です。

浦賀の廻船問屋(萬屋清左衛門家)

|

(多くの廻船が集う浦賀湊)

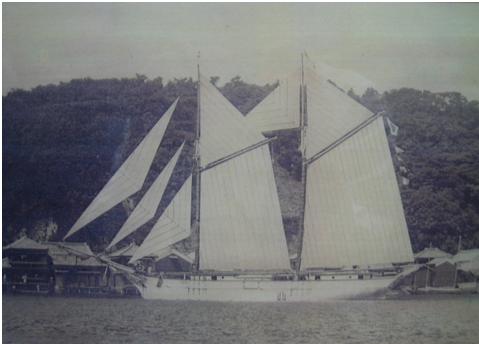

(第二清喜丸)

(萬屋清左衛門家の茶碗)

(萬屋清左衛門家の襖)

(ペリーが浦賀に残した鉄のシチュー鍋) 横須賀市自然人文博物館で常設展示 |

湊町として発展した浦賀では、積荷の検査や集荷・運送・揚げ降ろしなどを行う廻船問屋が広く繁栄しました。 それは奉行所が西浦賀に移され、番所が設けられて、東京湾を通過する全ての船は浦賀湊に入り、荷物の検査を受けなければならなかったからです。 それまで主に東浦賀の干鰯問屋が繁栄しているに過ぎなかった浦賀が、奉行所が置かれたことにより、多くの商人が集まり、米穀・酒類・塩の問屋として店を張り、昼夜に亘って商いを行う相模国一番の商業地として繁栄いたしました。 その繁栄ぶりは明治に入っても、江戸時代ほどではないにしても、まだまだ続き、大きな大店(オタナ)が存在し、商いを行っていました。 しかし、時代とともに生活形態や運送手段が遷り変わったため、現在では江戸期や明治期のような商人が浦賀には一軒も存在しておらず、資料や生活文化財もあまり残っていません。 そのような中で、唯一、西浦賀紺屋町に9代、250年に亘って居住している旧萬屋(宮井)清左衛門家、通称「萬清」があります。 この萬清は代々、酒・米・塩の問屋を営み、5代目清左衛門の時、数艘の廻船を所有し、西は北九州から北は仙台石巻までと、手広く商いを行っていました。 7代目清一郎の時に問屋を廃業し、それから70年近くの歳月が経ちますが、未だかなり多くの生活文化財が残っています。 |

お問い合わせ

※内容等に関しましては市民協働型まちづくりモデル事業等のため、「上記記載の内容・看板の設置場所・寺・神社(場所、連絡先など)」に関することについてはお答えできかねますのでご了承ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください